2013/2014年シーズンのまとめ

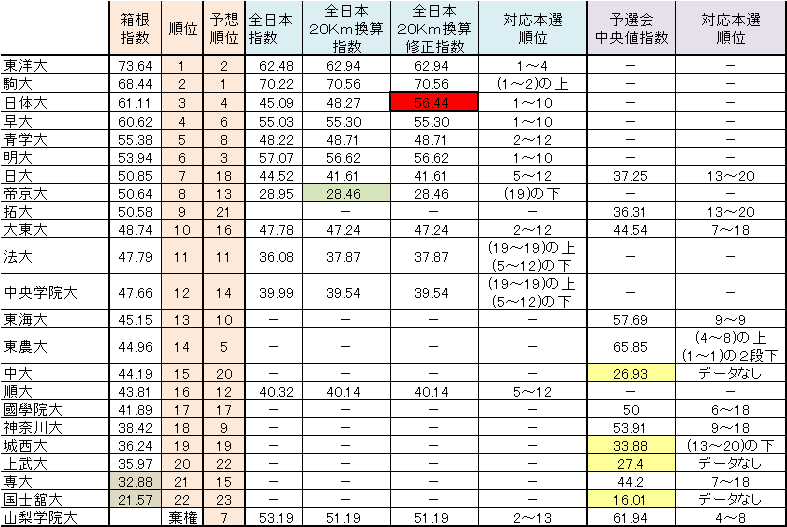

以下は、2013/2014年シーズンの結果をまとめた表です。

◇2013/2014シーズン結果まとめ

*赤塗り(枠あり)の日体大:

全日本の分析時にあげた指数の修正条件に該当しており指数を修正(「■全日本大学駅伝から」を参照いただきたく)。

*緑塗りの帝京大:

2013年は関東から全日本に13校参加しました。過去4年は12校が参加していたので分析もその条件で検討しており、それにあわせて13位の帝京大の指数は上位12校の平均値と標準偏差を使って算出しています(1校だけで力の違いもないので、気にせずに13校の実績から平均値と標準偏差を算出して使う方がいいのかもしれませんが−今の方法はその1校の指数が低くなる−、とりあえず現時点では固定の学校数にこだわってこうします)。

*黄塗りの4校:

2014年の箱根は記念大会で予選会からは13校が箱根に参加しました。分析対象の過去4年は通常大会で9校の参加であり、それにあわせてこれら4校の指数は上位9校の中央値と標準偏差相当値を使って算出しています。

*グレー塗りの2校:

2014年の箱根は記念大会で23校が箱根に参加しました。これら2校の指数は通常大会と同じ上位20校の中央値と標準偏差相当値を使って算出しています。

個別にコメントします。

○1位/2位:

東洋と駒沢は、全日本の結果からもいろいろな予想からも実力は抜きんでていると考えられました(日体大を入れて3強という呼び方もありましたが)。結果もそうだったんですが、・・・、駒沢が2位になっちゃったのはねえ。駒沢の全日本の指数の70越えは、過去4シーズンにはなく1位になってほしかったが、まだこれ位だと絶対的ではないと判断するしかありません(東洋の全日本の結果からの予測範囲は1位〜4位で、1位が含まれています)。

*東洋の2014年の箱根の指数の73.64は過去5シーズンでは最も高い値です(現在の大会記録である2012年シーズンの東洋の指数が71.08)。

*課題は、この東洋の強さが表れている要素を見つけることですが、・・・、全日本の表面的な結果からは無理なような、・・・、ハァー。

○7位まで:

7位の日大までは全日本の結果からの予測範囲に入っています。ただし7位の日大は予選会出場校で、予選会出場校は予選会の結果を重視したので日大は予想範囲外になっています(「■予選会から」の分析で課題とした予選会下位からのジャンプアップパターンということになります。なお、予選会組については次項にもうちょっと書きます)。

*このグループの課題は、1位〜12位という予想範囲の広さをもう少し狭めることですね。

○予選会からのシード権獲得組:

7位の日大と9位の拓大が予選会下位からのジャンプアップパターンということになります(大東は一応予測範囲内です)。

*課題は、予選会下位からのジャンプアップパターンの分析です。なんとか糸口でも見つけられたらと思います。

○予選会上位組:

予選会1位の東農大の指数は2012年の日体大ほど高くなく、日体大ほどの活躍は難しいと予想していました(東農大の予選会の記録が2012年の日体大よりも早くて話題になったんですが、当然気象条件等が違いますからね)。それはよかったんですが、まさかシード権も落とすとは、・・・。

*分析した4年の中には、予選会1位でシード権を落とした例はあります。しかし、東農大の予選会の指数の65.85は4番目相当の値で、落とした中では最高の値でした。例外と考えるべきなのか検討課題です(2位の山梨学院は棄権、3位の東海は有力選手が何人も出場できずなので、判断が難しくなっています)。

*なお、予選会の指数が70を越えたのは過去4年で延べ3校で、それぞれ本選で1位、2位、5位になっています。

とりあえずこんなところで、後は2015年の大会に向けて、また1年考えてみます。