2024May 5998 PPアンプ

まだまだ校正中

目的

6G4Bシングルアンプと同じ目的で、5998Aも5本かあるので、PPで音出し・テストしてみる。

6G4Bは、6C4Cと互換性があるので、もっていた。

5998Aは、金田式OTLですでに使用中の5998と互換性があるので、残しておいた。

方針

1)6B4Gシングルの場合、ほとんどの部品は、手持ちでなんとかなった。

今回は、5998Aと、チョークコイル(3H 220mA)以外は、ほとんど購入しなくてはいけないが、新品を買っていたら、結構な出費となるので、

中古部品でなるべくなんとかする事にした。

ヤフオクで、鈴蘭堂のSL-10と思われるシャーシに、GT菅ソケット7個、トランス穴、ブロック電解コン、

VR、SP端子、配線そのままの物が手に入った。

で、それに合わせて、PT LUX-8A60、OPT 野口 PMF-25P入手できた。

2)回路形式としては、終段は自己バイアスで、位相反転はシンプルなカソードに定電流回路の物が、WEB検索で、

先人の作例として見つかったので、それを基本として、手持ち部品との関係等で、すり合わせる。

3)ドライブ段も、GT菅とする。

MT菅は、やはり小さなプレートで、よく言えば色付けはないが、大きなプレートの振動による色付けを楽しめない気がする。

結果

1)シャーシ・部品とりつけ

まずは、最終の外観。

まずは、最終の外観。

今はなき、鈴蘭堂のSL-10、穴あきの中古品のお陰で、シャーシ加工は無で済んだ。

トランス穴も、ちょうど合った。

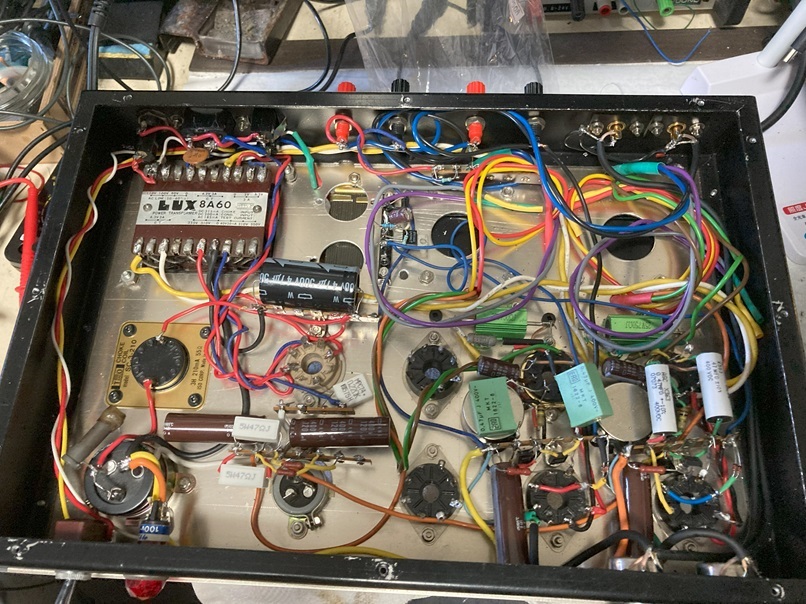

配線、ほぼ終わったところ。

配線、ほぼ終わったところ。

途中経過の外観

初めは、VRが単独で、250KΩ入っていたが、ノイズ・音質考えて、手持ちの2連70k・角形に変更。

穴埋めに、海外旅行で集めたバッジのうちの”Canada”を付けた。

動作電圧チェックで、初段のカソード電圧が、結構ばらついたロシア製6SL7の代わりに、US制Phlipsに交換。

この変更前の写真。

OPTとPTの間のカバー無のトランスは、テクニクスの古いDD Playerに使われたもので、初段のカソードに入る、

定電流源用の電源用と、若干ゲインが低めなので、、将来、ゲイン追加・プリアンプ化のために、ヒーター電源がほしい場合に備え、

ちょうど入るので付けた。

ショートバンド付きなので、恰好のトランス。

2)回路

2−1)ネタ元との相違

大きな相違は、パワートランスが違うので、そのままでは、5998のプレート電圧が300V超えるので、入力巻き線

タップを110Vとした。直熱整流菅なので、これは、ちゃんと5V付近供給するために、6.3V巻き線+0.22Ωで

5.12V確保。

6SL7 5998は、5.8Vで、長寿命・3極管は少し低めが特性的にも良いとの観点(都市伝説?)からは良い所。

LUXのトランスは、応用製品に向けてのカスタム品なので、整流菅使うと、ヒーター巻き線の種類が少なく、

カソードに定電流入れる為の、マイナス電源を単独で作れない。

相互干渉があっても切り分けも大変なので、ジャンク箱探したら、テクニクスの初期のDDプレーヤーの電源トランスが有った。

用途が用途だけに、ちゃんと、ショートバンドもついている。

手持ちの負電源用の可変3端子ICで、ちょこちょこと。余っているスプラグのタンタルも使った。

今回使わなかった、18V、0.8Aは、個のアンプ少しゲインが小さ目なので、組み合わせによったら、バッファアンプが必要だった時とか、

入力切替付きプリアンプ化とかの際の、ヒーター電源・半導体回路電源になる。

2−2)調整・部品転がし等

2−2)調整・部品転がし等

音出しをして、各電圧チェックをしてみると、先に作った、6B4G、6C4Cに比べ、元気がない。

とりあえずのスイッチ不良対応・容量抜けフィルムコン交換のSQ38FDよりましだが、大型古典3極管の良い意味での色付けがない。

で、色々調べると、まずはカップリングコンの交換かなと。当初、手持ちで、0.47uF,高圧で同種がそろわず、EROと、ASC2個ずつ使っていた。

確か、EROがボケた音気味だったのを思い出した。最近は、どうも、結局ビタミンQがよく使われており、6528シングルで使ったけど、

特に良いとは思えなかったので、AMTRANSの0.47uFを購入。それと、中古シャーシについてきて、沢山ある、0.1uFをカソードとか、B電源の電解コンと並列に入れた。

上の写真は、調整前のもので、ASCとEROのキャパが見える。

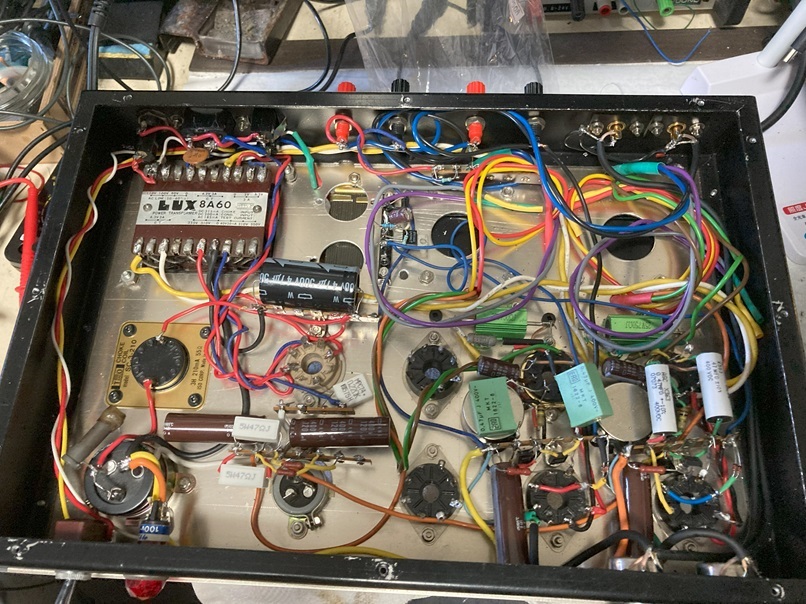

下の写真は、カップリングをAmtransの物に交換し、カソードの電解コンに、0.1uFのフィルム(黄色)を並列に抱かせたもの。

下の写真は、カップリングをAmtransの物に交換し、カソードの電解コンに、0.1uFのフィルム(黄色)を並列に抱かせたもの。

試聴は、まず、6SL7を、USAのJAN PhilipsECG交換して、元気が出てきて、なんかゲインも上がったような気がした。

カップリング交換とフィルムを電解に抱かせた後、再度試聴すると、素直な音で、ますます元気になって、低音、高音ともに、輪郭がはっきりしてきた。

6C4Cシングルに比べ、分解能は、こっちの方が上。

来年の冬は、5998PPが、普段使いになりそうな予感。

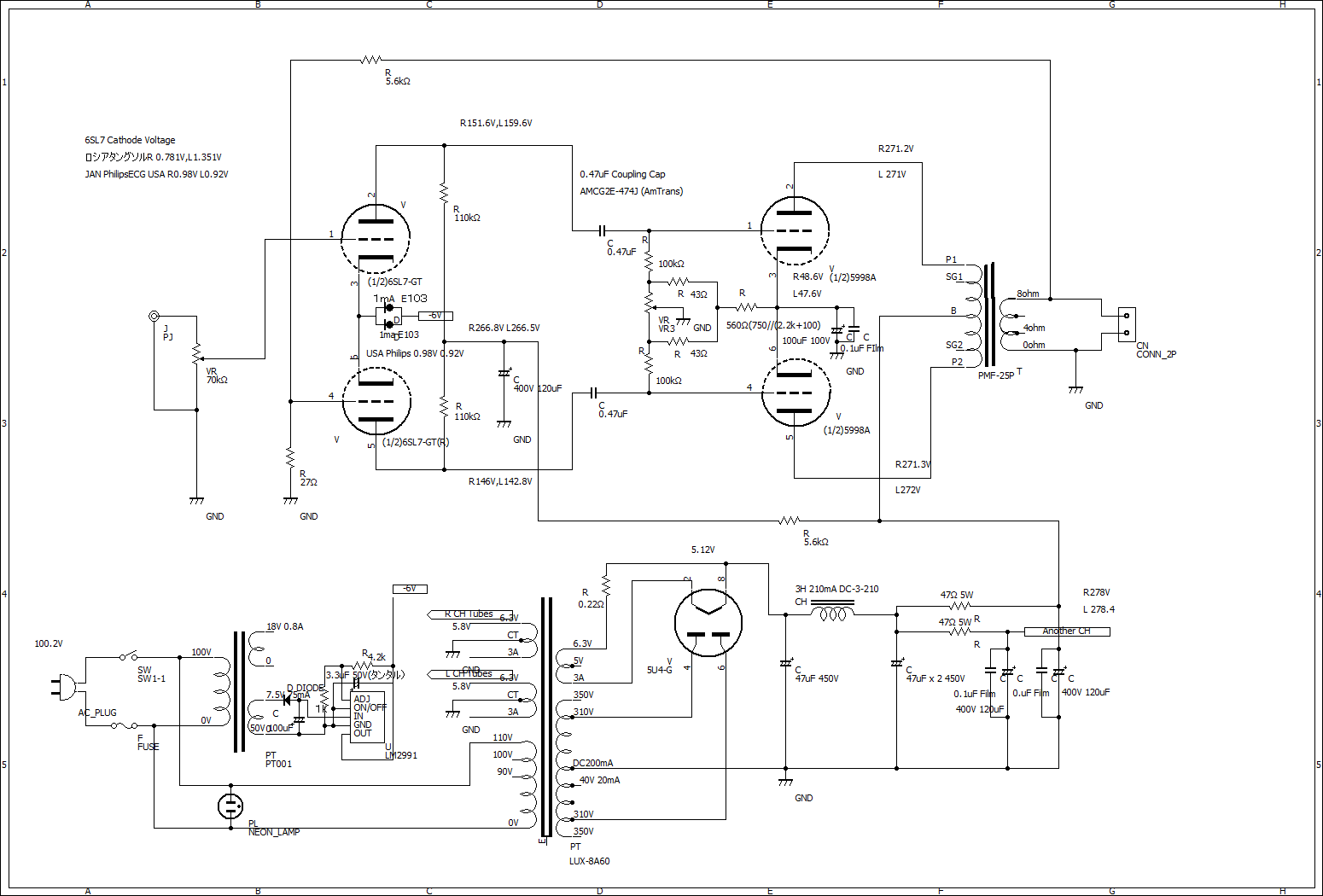

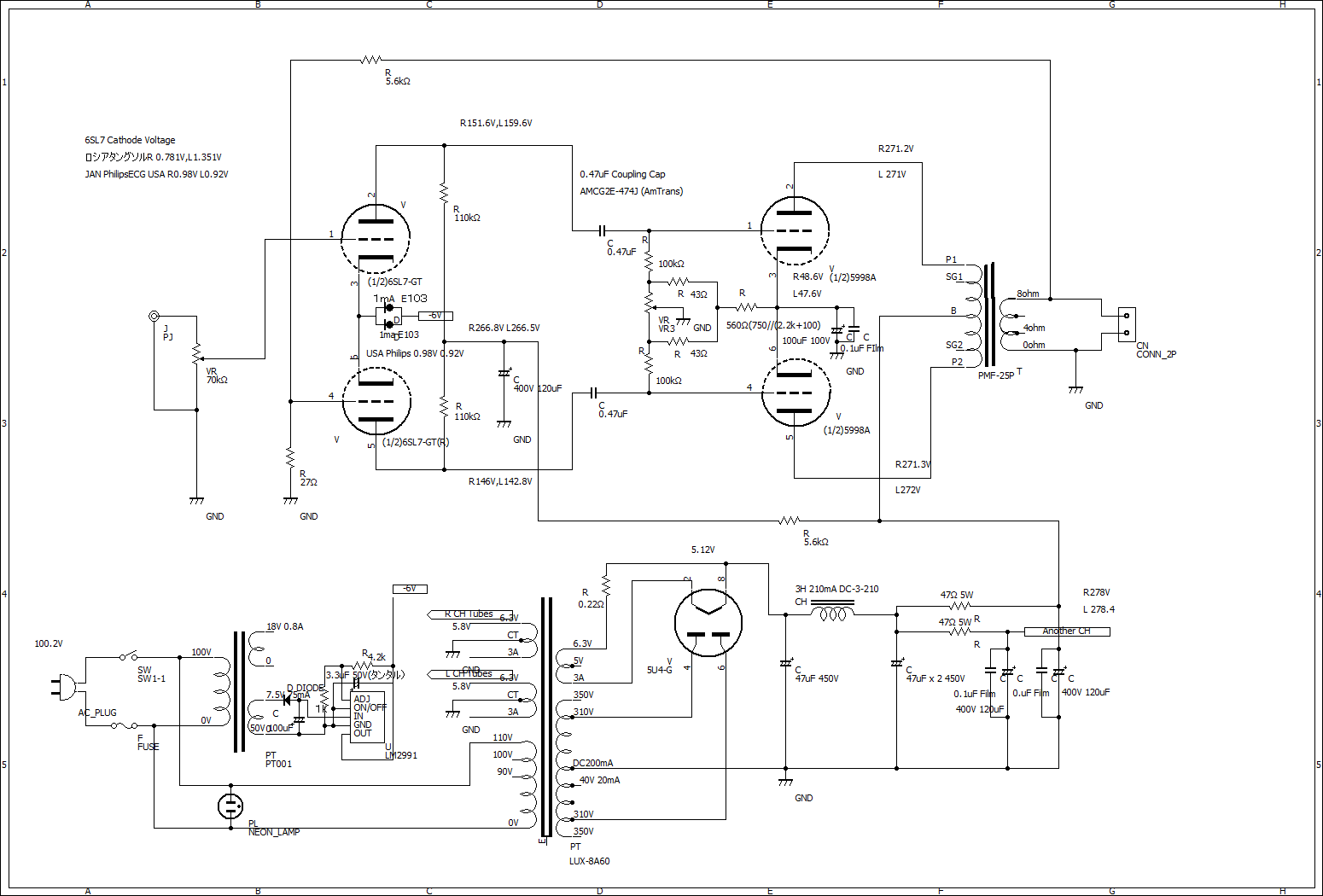

2−3)最終回路図

間違いがあるかもしれないが、2024年夏前の回路図。

5)今後の課題

どこかで、歪率計等で、データ取。

3極管PPで、カソードに電流源の音を聞いてみたいが、どの球でやるか?

この5998PPは、リファレンスとして取って置きたいので、もう一台59988PPを作るか。

SQ38FDで、切替回路でもいれて比べるか?

SQ38FDのメインアンプ部である、MQ60, KMQ60等の安いジャンク扱いを買って、カソード定電流、全段差動増幅化を頑張るという手もあるが、もう歳だし、そこまで金をかけるかという話と、

置いておく場所をどうする?

プライオリティは、低いが、5998A(GT菅)より、古い年代のST菅5998の音も確認してみたい。

金田式OTLには、5998(ST菅)の方を使っているが、微妙なバランスの上で動作しているので、こちらから拝借して、

戻して組み合わせ調整をやりたくない。

とりあえず、一本、一度ハードオフに売ったものを買い戻して確保してあるが、まともそうな物は、未テストでも1万弱なので、プライオリティは低い。

まずは、最終の外観。

まずは、最終の外観。 配線、ほぼ終わったところ。

配線、ほぼ終わったところ。

2−2)調整・部品転がし等

2−2)調整・部品転がし等 下の写真は、カップリングをAmtransの物に交換し、カソードの電解コンに、0.1uFのフィルム(黄色)を並列に抱かせたもの。

下の写真は、カップリングをAmtransの物に交換し、カソードの電解コンに、0.1uFのフィルム(黄色)を並列に抱かせたもの。