2024May 6B4Gシングルアンプ

まだまだ校正中

目的

老人性難聴も、頭の中で、色んな再調整が進んだらしく、音楽が楽しめるようになってきた。

組み立て済みのメンテが一応終わったのが、4年前。

在庫真空管の整理して、その残ったものでアンプ組み立て、動作テストしようと思い立った。

で、まずは、6B4Gは、どうかなと、必要な部品を調べると、主だったものは、これも在庫にある。

方針

1)球と、高圧120mA定格のパワートランスと100mAのチョークはある。

シャーシの天板に使えるアルミ板(2mm)もある。

その他CR類もなんとか揃いそうなので、できるだけ新規購入はやめる。

2)直流点火、B電源定電圧化、カソードにバイポーラトラによる定電流源、カップリングキャパなしで、軽く負帰還かけた、6C4Cシングルがあるので、これとは対照的な、負帰還無、自己バイアス、できれば交流点火等、素朴なものとしたい。

3)うまく動作すると、次の比較ができる。

3−1)半導体等の進化で色々改良的な仕組みを入れた6C4Cの回路と、

古典的な今回の6B4Gシングルの回路の音質比較

3−2)特性的に互換のはずの、6C4C,6B4Gの比較

結果

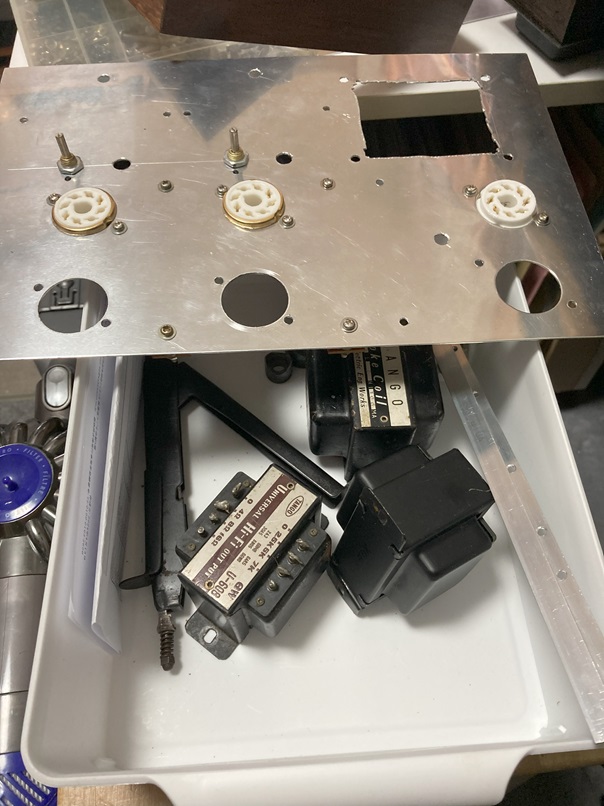

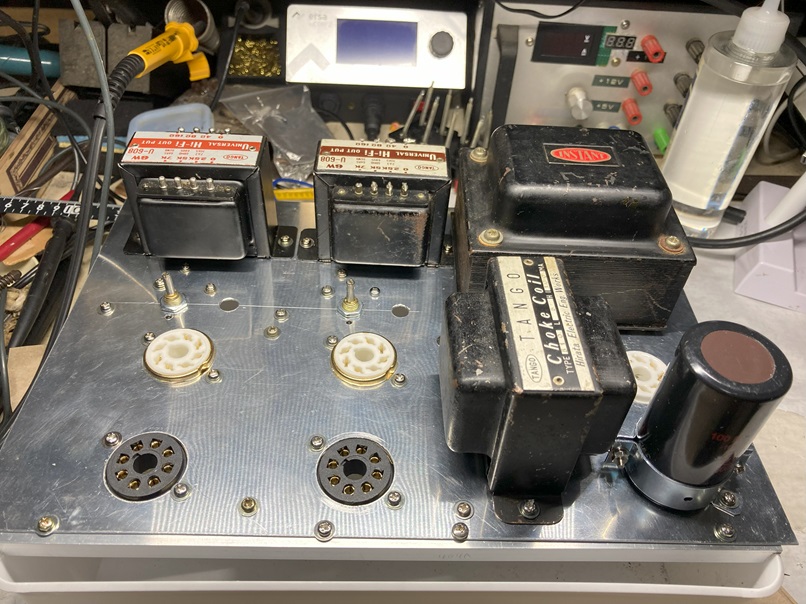

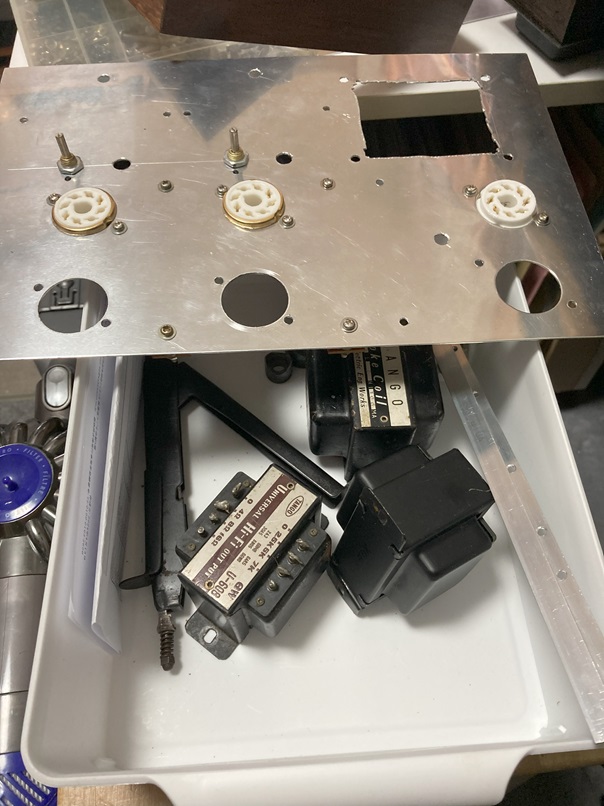

1)シャーシ・ケース

手持ちのアルミ板は、2mm厚・300x200mm。

手持ちのアルミ板は、2mm厚・300x200mm。

大きな部品を並べたら、まあ、うまく入る大きさ。6C4Cシングルも同じサイズの天板の既成新品シャーシだった。

うまくいくかどうか分からないので、まずは、アルミ板を乗せれる、プラの台所用のかごを百均で見つけ、これで組み立てを進めた。

手持ちのアルミ桟材料があったので、補強

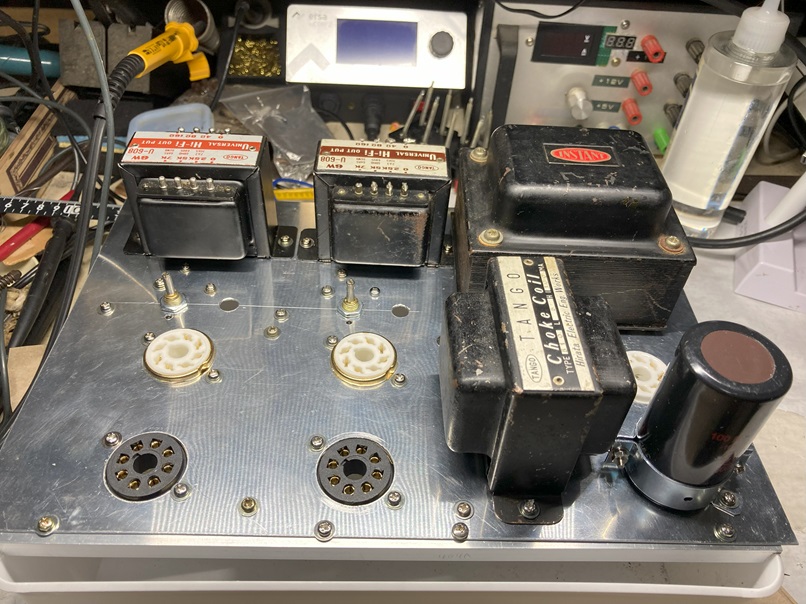

主要部品乗せて、かごの上に落ち着かす。

主要部品乗せて、かごの上に落ち着かす。

OPT手前に出ているハムバランサー以外の、見えている部品は、真空管ソケットも含め全部手持ち。

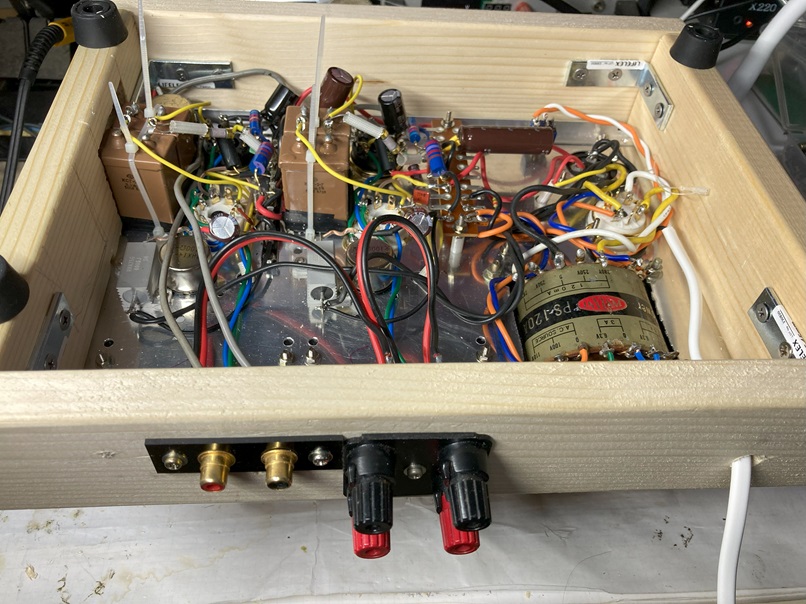

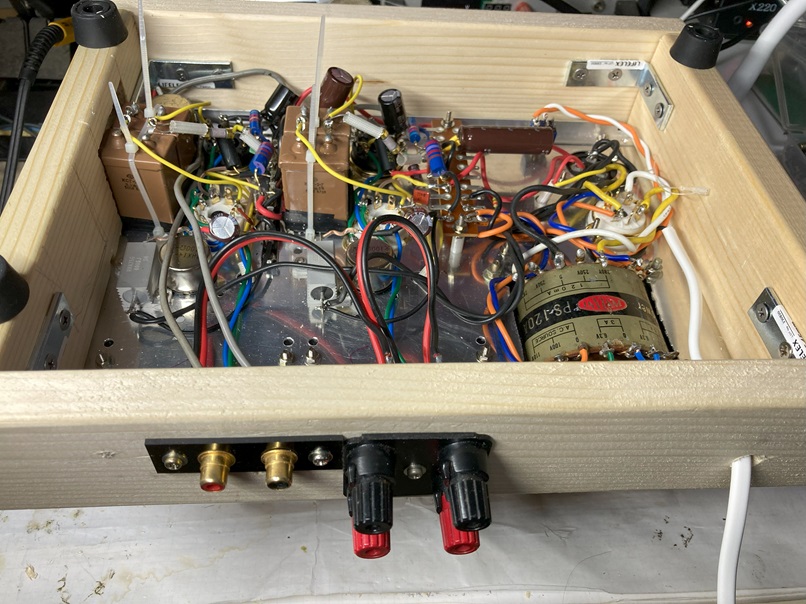

基本動作確認済んで、なんとかなると、板材買ってきて、枠つけた。

基本動作確認済んで、なんとかなると、板材買ってきて、枠つけた。

木工の良い工具、腕もないので、頑丈なL字金具で体裁を保つ。

タイラップで括りつけられているのは、500V耐圧と信じている、ケースマイカ0.1uF 2個づかいで、0.2uFとしたカップリングキャパ。

計4個。2回目の駐在時に、Ebayで、マイカコン色々と買い集めたものの一部。もうこれで、残りは、

0.1uF未満ばかりとなる。

このアンプの音の特長の基かもしれない。

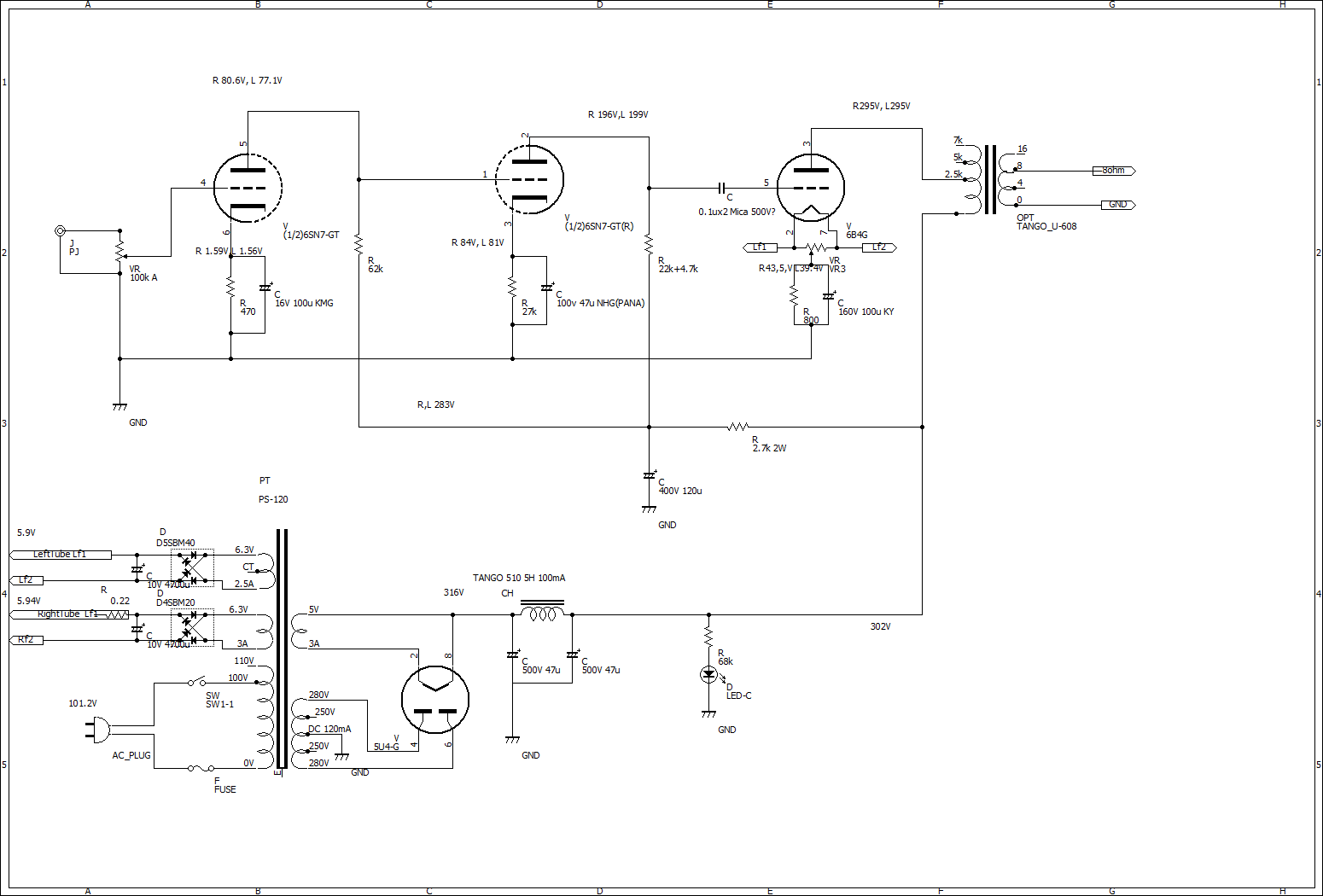

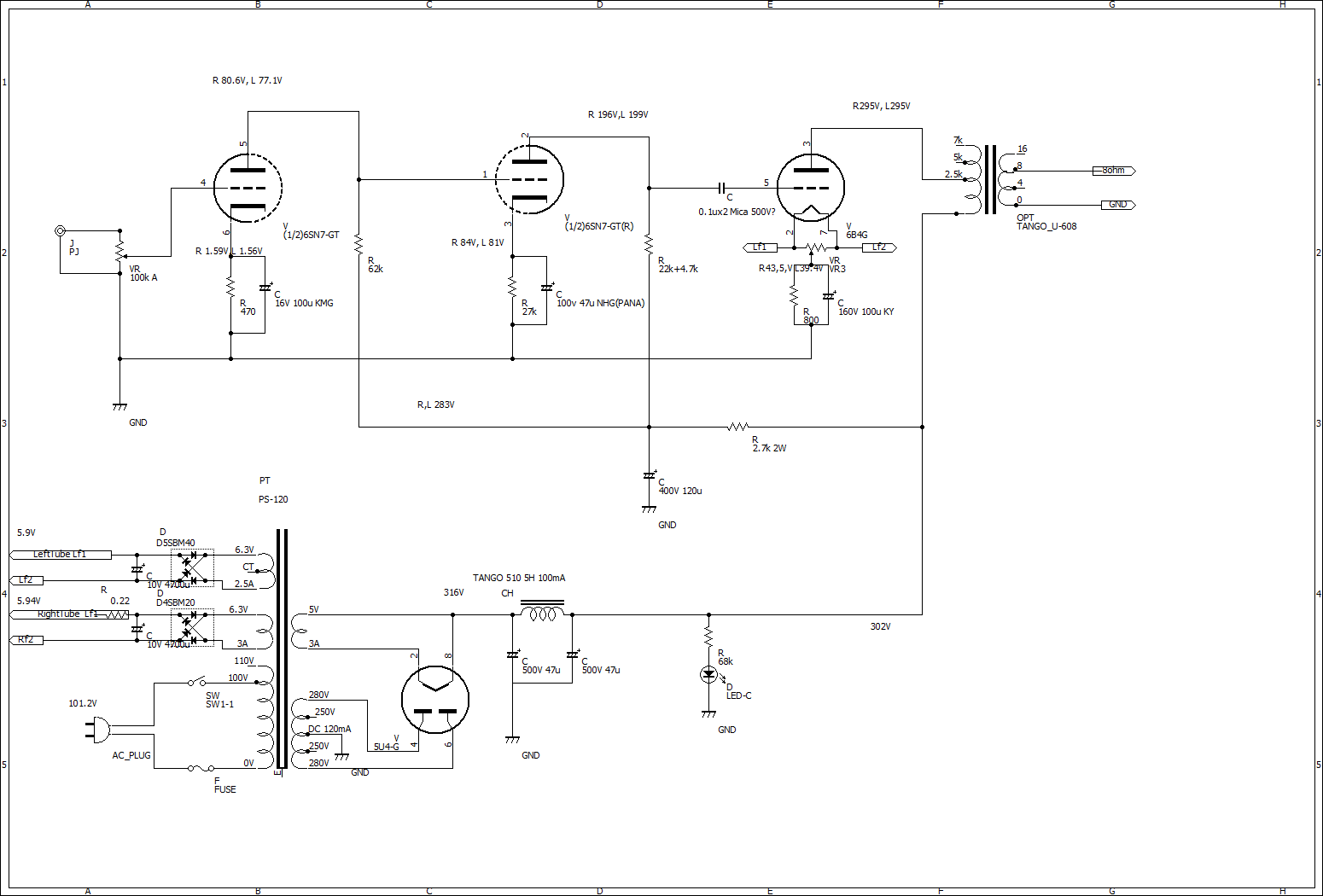

2)回路

2−1)ネタ元

色々と、WEBとか、無線と実験、単行本とか、漁ったが、基本方針に沿うのは、SUN AUDIOのSV-2A3。

自己バイアスで、負帰還無。ドライブ段もSRPPとかではなく、2段の単純な直結回路。

プレートの大きな、増幅率の高くない6SN7。

2−2)最終回路図までの作業

学生時代、結局、プレートを叩いたらでる音が、音色つけているのだと悟った。

いずれにしても、配線ミス、部品間違いなければ、確実に動作する。発振はない。

仕上げに手こずったのは、球に依存して、ハムノイズがでることの解決。

オシロで、SPつなかずで、30mV P-P弱なので、まあ、AC電圧計10mV弱か。

ハムと言っても、100Hz成分。ハムバランサーで、50Hz成分は消える。

色々思い出して、色々やった。コイル作って、磁束漏れもみたが、波形が違う。リップル回り込みでもない。

トランス90度回しもやった。

ノイズ出る球の電極の向きを、出ない球に合わせて、ソケットも回したが、変化なし。

磁気シールド付きの容量ちょい大きなトランスもヤフオクで手に入れたが、消えず。

6.3Vのブリッジ整流では、ショットキーダイオードでないと電圧出ないので、

最近の6VのACモジュールで実験したら、50Hz消えても、100HZは残った。

ショットキーダイオード付いたので試したら、4700μF・101Vの電源電圧で、2.5A巻き線で、5.9V出た。

3.0A巻き線では、0.3Vか、高くでたので、0.22Ωで電圧合わせ。

ハムバランサーで、回しても、50Hzは無く、発生もしないが、100Hzは、消すことができた。

昔の仕事で、エミッション大きな真空管の陰極のまわりは、電子が溜まり、電位の谷ができるので、

仮想陰極とか実効陰極とかいうべき現象が、プレート側にモデル的に存在するとか学んだなあ。。

その谷で、電子が揺れ動いてノイズが出たり、特性が変わる。

今回の50Hzの2倍のノイズも、この辺がかかわっているのかもしれない。

まじめに、古典パワー3極管を、カーブトレーサーで特性取ったら、行と帰りで、カーブが違う報告もあり。

その方の報告では、フィラメント電圧を下げたら、その現象が無くなるとある。

これも仮想陰極の位置が変わっている結果かもしれない。

精密AC電圧計と言っても、実効値を計算するタイプでないと、本当の実効値は出ない。

直流点火時の電圧と、交流点火時の電圧を、デジタルテスターで図って比べても、エミッション能力の比較は違いが結構出そう。

まあ、ノイズが、JBL4305に、VRMaxでも、耳を付けて、ほとんど聞こえないので、完成とした。

2-3) 回路としての2024年5月27日としての結論

次に、回路図を示すが、ネタ元のサン・オーディオ SV-2A3と比べ、下記が違う。

*フィラメント電圧が、2.5V交流点火に対し、名目6.3V直流点火だが、トランスの巻き線の限界と、低めの方が動作が安定するらしいので、

5.9Vでよしとした。

*自己バイアス用のカソード抵抗だが、750Ωに対し、800Ωで、実測プレート電流が50mA程度。

パワートランスが、定格120mAなのと、自室7畳での聞き流し用なので、球の寿命も考えて、低めとした。

*OPTが、復旧版のU-608。

3)回路図

4)試聴・エージング

梅雨前の初夏に、試聴・エージング。

写真の左側が今回の6B4Gアンプ、右が比較対象の6C4Cアンプ。

楽器・ボーカルの数が少ないジャズとか、良い録音の室内楽は、やはり、気持ちよく聞ける。

楽器・ボーカルの数が少ないジャズとか、良い録音の室内楽は、やはり、気持ちよく聞ける。

普通入手できない、高耐圧ケースマイカ0.1μFの2個使いは、分解能に貢献だろう。

オーケストラは、古い録音だと、もともと楽器が少なく聞こえる録音なので、多分、プレートの震えと、

これも個人的な思い込みかもしれないが、

OPTの鉄心の色付けで、良い響きを付けてくれる。

逆にいうと、良い録音のオーケストラでは、色付けを排除して分解能抜群の金田系アンプの音は聞けず、

オーケストラも室内楽的になる。

夏場には、金田風・プリメインで、冬場は今回の6B4Gシングルか、6C4Cシングルのどちらか音楽に合わせてか。

5)今後の課題

・どこかで、ひずみ率計を使って特性計測。できれば、パイソン・IP経由で、GPIBから動作させた、

昔のコードを、WIN11上に復活させる。

・6C4Cのアンプに、6B4G入れても動作。その逆でも動作。

もう少し、6B4Gの在庫増えたら、ひずみ率、それぞれのアンプでも比較してみよう。

遠目でみると、このままでも、木枠の性で、見栄えもそんなに悪くないので、長く使うにしても、シャーシ移し替えせずに、木枠部分に、、少しテプラで字入れか。

手持ちのアルミ板は、2mm厚・300x200mm。

手持ちのアルミ板は、2mm厚・300x200mm。 主要部品乗せて、かごの上に落ち着かす。

主要部品乗せて、かごの上に落ち着かす。 基本動作確認済んで、なんとかなると、板材買ってきて、枠つけた。

基本動作確認済んで、なんとかなると、板材買ってきて、枠つけた。

楽器・ボーカルの数が少ないジャズとか、良い録音の室内楽は、やはり、気持ちよく聞ける。

楽器・ボーカルの数が少ないジャズとか、良い録音の室内楽は、やはり、気持ちよく聞ける。