金田式No.135(オールFETパワーアンプ)もどき

まだまだ校正中

目的

オーディオメンテの最後は、某社の安メインアンプのケースとトランス使い、プロトタイプ的に作った、”窪田式終段No-NFBアンプ”の組みなおし。

これの元ネタの雑誌記事は、そこだけばらして保管してあるが、雑誌名等不明。確か、電波科学だったかと。

その前に、三栄のSA-50KBというキット完成品をヤフオクで入手し、調整もすませた。

このキット、160V品の2SK135 2SJ50が、幻となってからの、2SK1057 2SJ161となったもの。

そこで、同じ系列のプロトがあってもおもしろくないので、できたら、VFET 2SK134 2SJ49 をそのまま使い、毛色の変わった、金田式No.135を作ろうということにした。

方針

1)只、もともと、水銀入りナショナルネオハイトップご指定の物で、純正金田式は諦め、なるべく手持ち部品でやる。

2)パワーメータも、パイロットランプと視覚効果も兼ねて、できるだけ生かす。

ドライバー用の定電圧電源の半固定も手持ち部品でアップグレード。

3)元のプロトを作った時は、オシロも無く、歪率計も無かった時代なので、それなりのチェックをする。

結果

1)ケース

鉄系の外側は、裏蓋等結構な錆びなんで、少し掃除。

全面パネルのアルミは、住まいの洗剤、コンパウンドで掃除。

プラ部品のレバースイッチの枠は、却って品位を落とすので撤去。

SP端子は、ネジ式の一組が合ったので、ワンタッチ型から取り換え。これをSP-Bにして、全面のON-OFFスイッチ経由して、Muting兼用とする。元のワンタッチはSP-Aで、常時ON。

前面のSP切り替えスイッチの元のロータリースイッチは、すでに、スナップスイッチに交換してあったのをそのまま。

実用に使う事も考えて、メータ系とSP系については、新たにレタリング。

素性を忘れるので、モデル名として、K135とした。

2)回路

2−1)メータ系

元の窪田式プロト作った時は、東芝のTA7318Pというメータ専用ICで基板をつくっていたが、動作チェックをちゃんとしてなかったようだ。

メータの目盛りを、一点で、較正しても、他が合わない。

同じ目盛りのメータを使っている、東芝のSC-335のサービスマニュアルを見つけて、なんと、この目盛りでは、倍電圧整流でないとだめらしい。

TA731Pは、ちゃんと圧縮してして一つの目盛りで、大きいとから小さい音まで、反応するようにしているらしい。

で、こちらのメータはというと、自作実験用電源に使っているものらしいが、一つしかない。

で、新たに、SC-335の回路を頂いて、新たに作る。

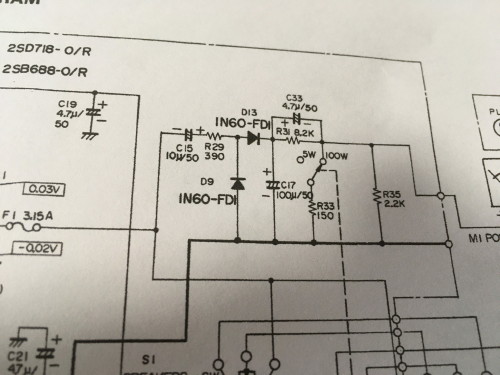

閾値を下げるために、VFの低い、1N60(ゲルマニュームダイオード)を使っている。

なんとか、テクニクスの初期のDDプレーヤーの保守用に確保したのがあったので、これを使う。

無事、メータ100W・5W FSで、キャルリブレーションも成功した。

2-2)電源系

ドライバー用には、AB級80W等のドライバー用電源回路と同じ形式で、代替品で作ってあるらしい。

オペアンプμA709CEの代わりは、TA7502を使用。

一応動作したので、半固定抵抗を、少し良いものに交換。

電圧は、No.135の指示通り、36Vとした。

右チャンネルのパワーオン後の数ボルトのオフセット、歪率一桁悪い、0.5%程度等の解決にドライバー段のFETの交換等何をしても解決できず、2N5465のゲートリークではと思い、電圧を35Vにしたら、正常に戻ったので、余裕を見て、34Vに設定。

2-3)アンプ本体

窪田プロトの終段2SK134,J49と、手持ちで沢山ある2SK30で、検討始めたK式No135で、他のドライバー段の石の代替を検討し始めるが、結局、この回路、FETのIDSSの厳しい指定で成り立っているようなものだと判明。

Ebayで、2N5465 10本送料込み$30.8と買ってみたが、2段目のIDSS>10mAなんて一本もなかった、これは、初段の電流源に使った。

Ebayで、2SJ103も10本、$6.12で有ったので、2SJ72の代替にでもと買っておいた。

自分の在庫調べたら、これは、すでに結構有った。

他でもつかうので、ロットの違うのが入れば、IDSSのばらつきも増えるので、何かで使うだろう。

で、どうしたものかとヤフオク見ていたら、なんと、No.135とかNo.136用に秘蔵していたようなIDSSの物が続々とまともなお値段で出ている。しかも、初期値で落札。

右チャンネルのトラブルで、終段まで疑っていたら、終段も2組、ヒートシンク付きで出品された。

これはこれで、三栄のキットをオリジナルに戻すとか、暇なら、楽しめる。

結局、まとめて2万ちょい使ったが、純正で、そろってしまった。

オリジナルからの定数の変更点は、終段のゲートに入っている発振止め。

左CHで、振幅が増えると発振。

これは先人の報告にもあり、両方に、大きめの310オーム程度入れて止めた。

正確な値は、何かのおりに測ろう。

右チャンネルも、両方に100オームとした。

この辺は、VFETのばらつきか線の引き回しか不明。

左チャンネルのアイドリングが、60mA程度しか流れない為、VFが20mVテスターのダイオードチェックモードで多めの型式不明の小信号ダイオードに変更。65mAにはなったかな。

右Chで、レベルとは関係なく発振に遭遇。

これは、ゲートへの配線を空中に出し、その他の配線をケースに這わせるという、真空管方式で解決。

電圧動作素子である。

3)特性測定

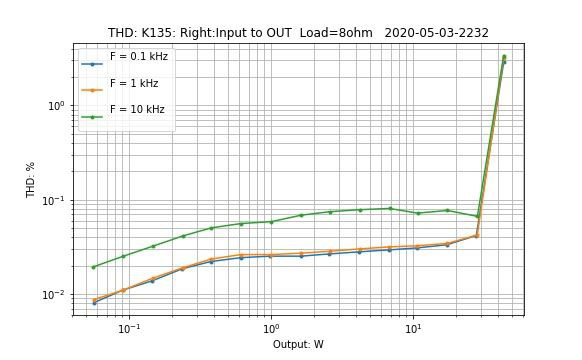

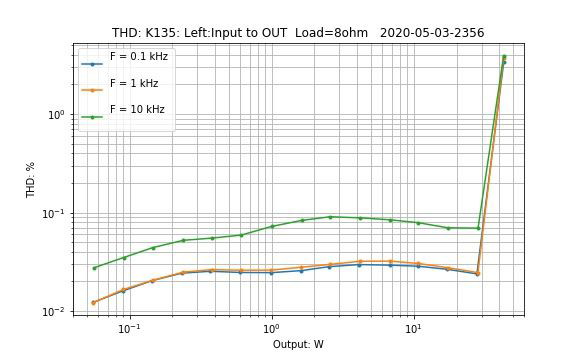

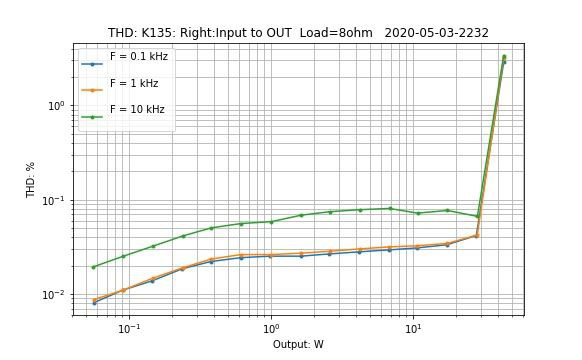

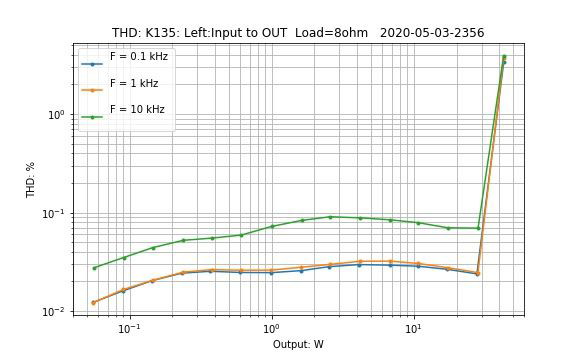

GPIBを歪率計に繋ぎ、Pythonでコントロールする環境を整備していたので、それで、歪率特性を測定。

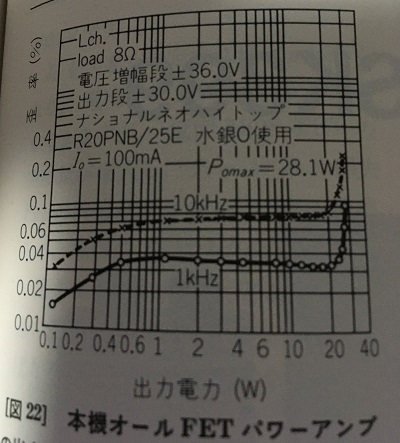

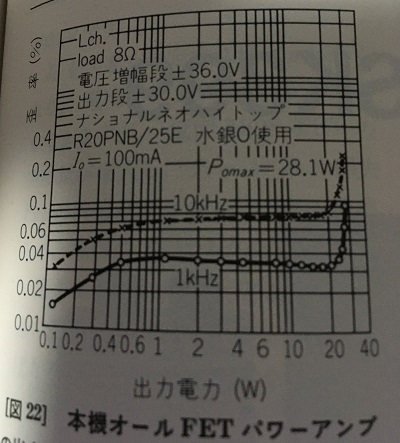

右が雑誌掲載より少し良く、左が雑誌掲載並みかと。

差は、右側に”電源”に書いたトラブルシュートで、IDSS大きめのFETを投入したためと思われる。

もしかしたら、終段のアイドリングの差かも知れない。

写真の説明

SP-B ネジ式に交換。

Meterのレタリング追加。HIGHで100W,LOWで5W

前面パネル

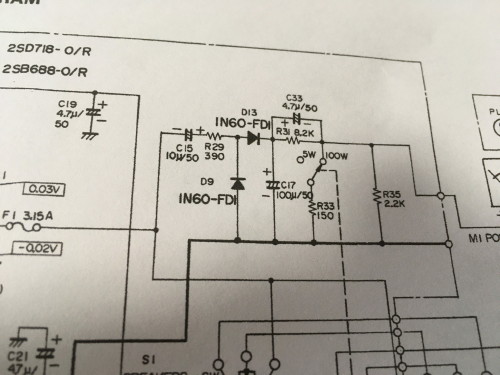

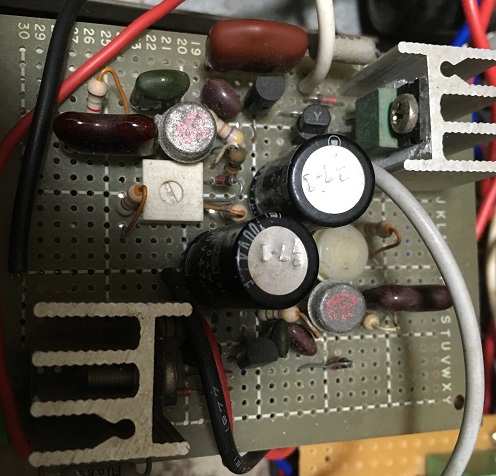

メータに合った、ゲルマニュームダイオードでの倍電圧整流回路。

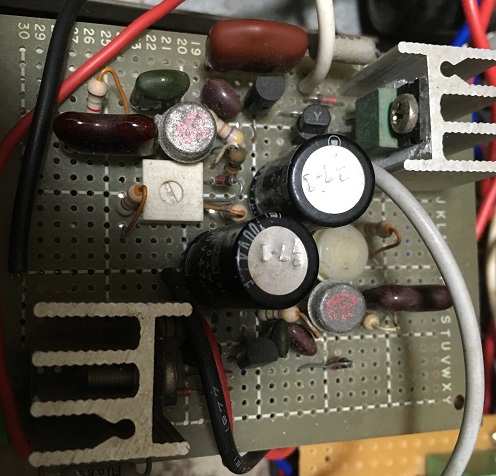

電源回路基板

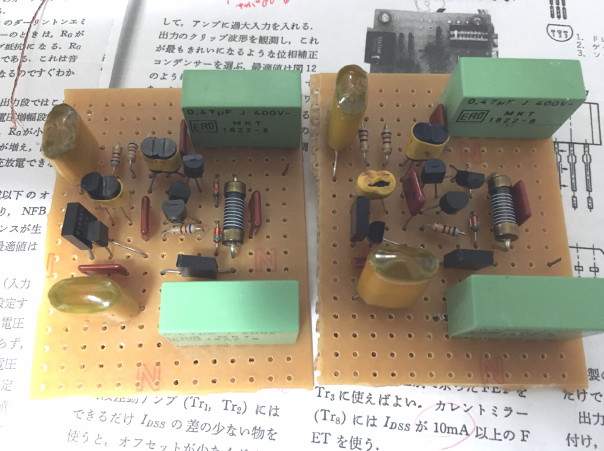

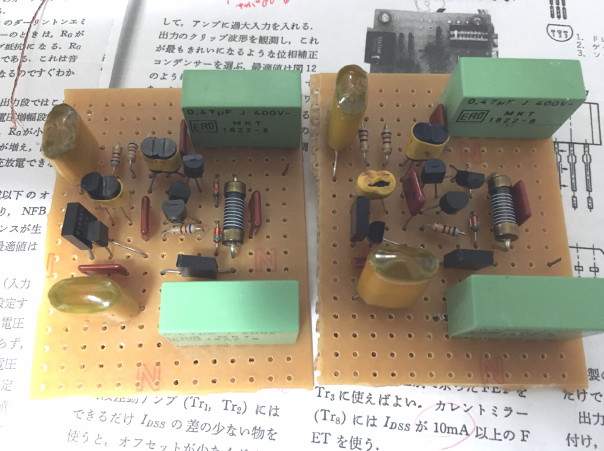

ドライバー回路基板

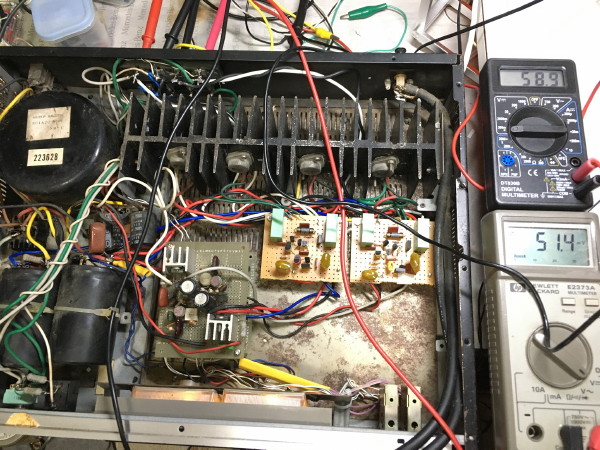

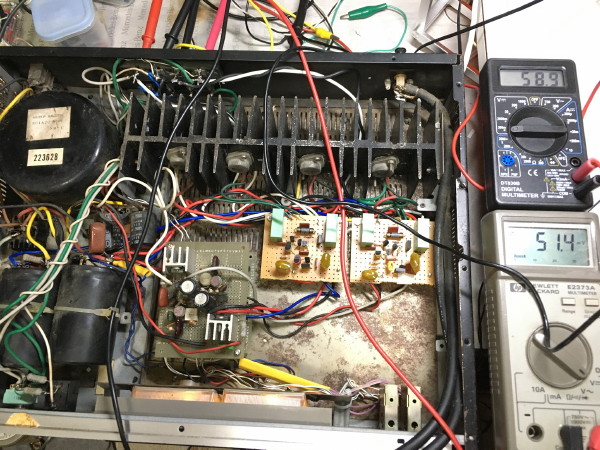

全体配置(オフセット測定中、ただし、最終形ではない)

右チャンネル歪率特性

左チャンネル歪率特性

雑誌掲載の歪率特性