No.12の柳沢氏のプリの整備を兼ねてのイコライザー測定環境の整備

まだまだ校正中

目的

ExcellのマクロのバックボーンであるVBと、ありがたいフリーソフトであるEasyGPIBを使い、歪率計とオシロを使い、細々とメインアンプの歪率測定等やっていたのだが、自然言語処理とか機械学習を趣味的にかじって使って見たPythonが、MATLAB・SciLABの強敵となっている事実も目のあたりにした。

DSP・物理電子測定分野でもパイソンが標準とりつつある。

ということで、歪率測定をPYTHONで書いたら、使いやすかったので、時間もあるしで、イコライザーもやってみた。

最近、メーカー製は、オペアンプを使ったイコライザーが中心で、高負帰還に付き物の抑圧感のある物が多かったり、オペアンプその物で音が決まりオペアンプを取り換えて音作りという趣味もある。

で、自作派は、ディスクリート(石・トラ)で、CR型を作ったりしている。

それで、気になるのは、RIAA偏差ということで、どうやって偏差を測ろうかというWEBでの記事も増えた。

昔、学生時代、レンタルラボなんかで、測った時は、高精度の可変アッテネーターで、精々5点位かで、逆RIAA特性を作り出して、良しとしていた。

趣味でやるとなると、高精度の可変アッテネータは手に入らないが、高精度のC,Rは、オーディオ用に手に入るので、逆RIAA回路を作って可変アッテネータに替えようというWEBの記事が多い。

方針

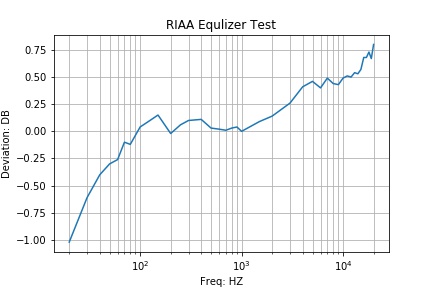

1)No.28の”安井氏の古イコライザー復活”で、歪率計の信号源の出力レベルを、GPIBでコントロールして、これを逆RIAA特性にして、やってみた。それが最初の写真。

No.28でのものに比べ、カーブが乱れている所がある。恐らく、歪率計のレベル計のレンジ切り替えによる誤差の違いと思われる。

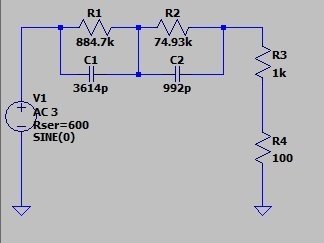

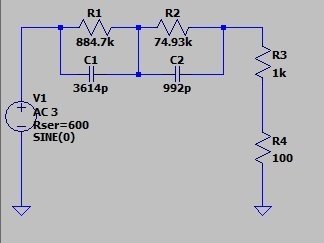

2)逆RIAA回路の定数は、WEBでも色々あるが、手持ちの素子の関係もあって、”通電してみんべ”さんの物を使わせてもらった。即ち、3540pF//898.3kΩ と、1000pF//75kΩ。

で、手持ちの素子を、KEYSIGHT U1733Cで、実測しながら、組み立てた。

その値で、SPICEをかけた。

二つ目の写真は、そのSPICEの回路図。

3)逆RIAA回路のシュミレーション結果と、RIAA回路の標準値(これはWEB等で、エクセルでの計算方法が転がっている)を、比較して、必要な補正値を計算する。

測定時の発振器のレベル設定は固定。レベル計には、逆RIAA回路+測定イコライザーの出力が入るので、この入力もほぼ一定で、発振器側のアッテネータ、レベル計側のレンジによる誤差をほとんどないはず。後は、周波数による誤差。そのため、発振器の出力のレベルも測り、その変動でも補正する。

4)柳沢氏のプリアンプには、ColumbiaとSPのポジションもある。

回路図では、SPポジションの際、グリッド電位が固定されていなかったので、1MΩを追加してある。

この2つに対しては、逆回路は作らず、素直に測定する。

録音時のイコライザーのバラツキが大きい時代なので、グライコ当たりで、聴感で補正する必要があるので、回路での細かな補正は意味がないと考えた。

結果

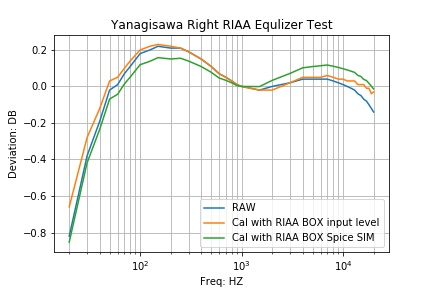

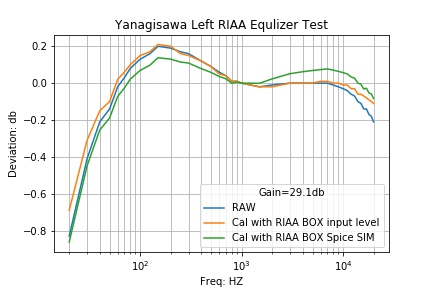

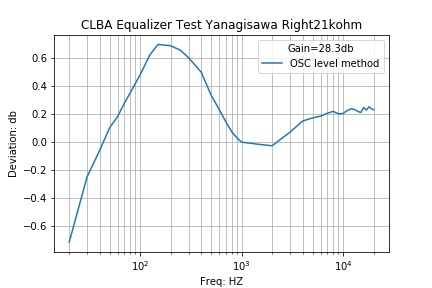

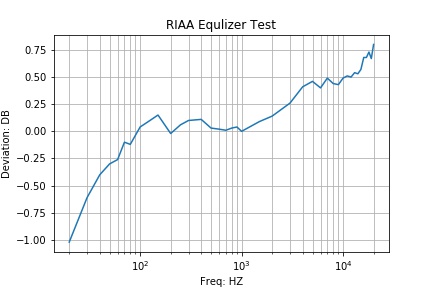

1)柳沢プリ RIAA

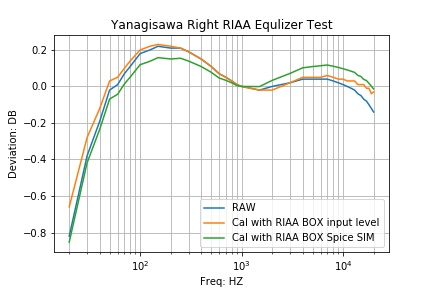

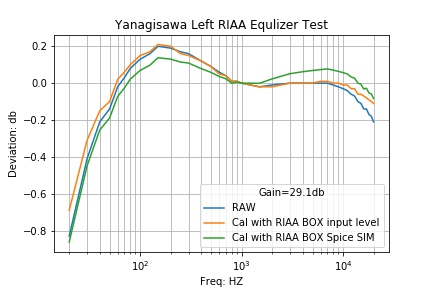

逆RIAA BOXの下に、右と左のカーブ。

それぞれ、補正なし。逆RIAA BOX入力をレベル計で測って、その分の補正つき。更に、RIAA標準と逆RIAA BOXのSSPICEシュミレーションとの偏差を補正したもの。

正確には、高精度のアッテネーターとレベル計がないと、どれが一番正しいかは分からないが、2つの補正を加えたものが一番正しいとしよう。

低域が雑誌の特性より落ちているが、0.47uFのカップリングが二つ入っているので、雑誌の特性が良すぎるようにも思える。

まあ、これも、どっかで、良いキャパがあれば、足してみよう。

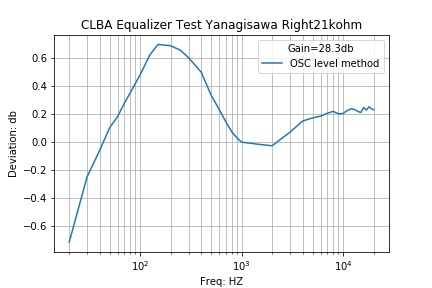

2)柳沢プリ Columbia

Columbia特性の標準値から、レベル設定をして、測った。

今のところ、Columbiaが必要なLPも無いし。

低域の盛り上がりは、聴感上、丁度良いかもしれないので、今は、このまま。

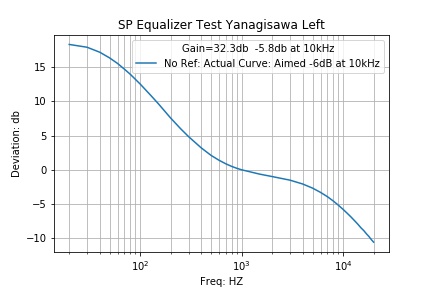

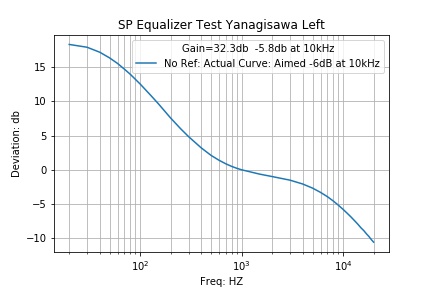

3)柳沢プリ SP

これは、標準値の存在も怪しいカーブなのと、雑誌に有った高域 10kHz -6dBは有っているので、これで良し。