May 2020 古の安井イコライザー復活

まだまだ校正中

目的

大学2年生の時、トラジスタによる本格的なプリアンプを作った。

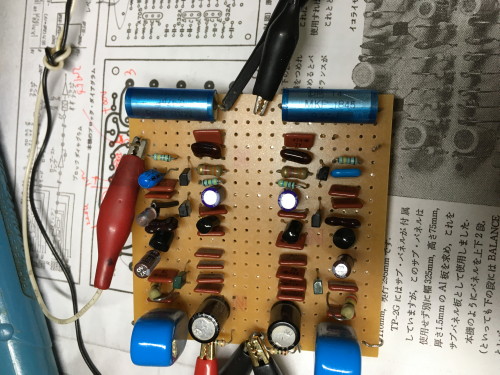

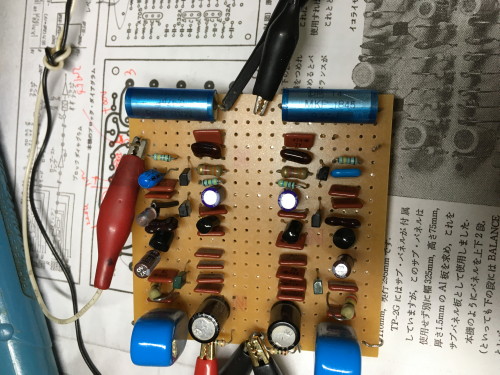

その後、社会人になって、金田式のアンプを作り、使わなくなって、ばらしてケースは、色々使って、今は、金田風プリメインが入っている。基板も、SONYの低雑音のトラジスタをいつか使うかもしれないと、一部残して有った。

部品整理の時も、なぜか捨てれなくて、基板の一部は残っていた。

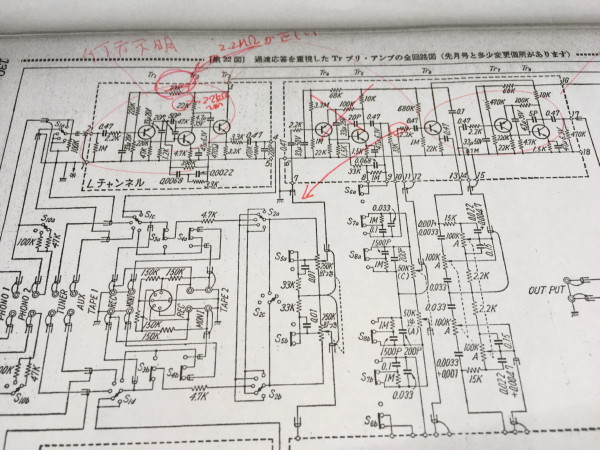

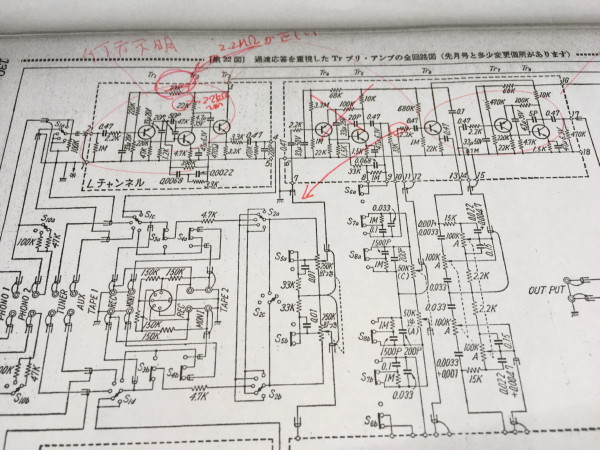

掲載されていた無線と実験も無くなっていて、時折、ヤフオク等で、探していたら、やっと、1972年1月号に制作編がある事を発見して、落札した。

で、残った基板を調べると、イコライザー部は無くなり、トーンコントロールとバッファアンプ部が残っていた。

トーンコントロールを省いて、残ったトランジスタで足りるか調べたら、丁度足りる。

で、イコライザー+バッファアンプという形で、復活を試みる。

背景は、最近のプリアンプの作風の傾向のひとつに、+−電源でプッシュプル回路は、ゼロ点で、メインとなる素子が変わる。そこで、歪が生じる。これの克服は、+側も―側もA級動作だが、これだと電力食う。で、シングル動作にして、正確な電源を作り、DCサーボ風にして、カップリンコンを省くという、アンプ自身より電源の方が大がかりという物がある。

安井氏も、このアンプの後、プッシュプルで、過渡応答を最小にしたアンプ作りをしていたが、時折、音は、シングル動作のこのアンプの方が良いと時折書いていた。

ということで、リファレンスとしてあっても良いなあと思った。

その気になれば、カップリングコンの音比較にも使えるし。

方針

1)トランジスタは、SONYの元の物を使う。C,R等は、出来るだけ、手持ちで72年当時より良質な物を。

2)電源の基板も見つかったので、これを再生する。

3)トランスは、誰かにあげた記憶がある。で、ヤフオクで、薄型の田村製があったので、落札。リーケージフラックス等、ハムの元にならない様にお祈り。

4)基板、トランスを並べると、神のご意向か、タカチのケースで使っていない物が、ぴったりで、コンパクトなイコライザーとなる事が判明。

結果

2)回路

2−1)電源

ヤフオクで落札したトランスのAC出力は40V。元の設計では、タンゴのCT-20というAC35Vのもの。

全波整流で、レギュレータにいれ40V出力。

で、レギュレータの入力が上がり、調整中に、TR24とツエナーが昇天。

耐圧の高い、トラジスタに交換。

半固定を格上に交換。

電解コンも適当に交換

2−2)アンプ回路

カップリングコン、良い物でなかなかそろわず、大して評判にならなかった、RIFA PME271 0.6uFも使った。

カートリッジ受けは、Vコン1uF。後、EROとか。

本当にがんがん使う時は、この辺、聴き比べ決めよう。

大事な、イコライザー素子は、アムトランスのCaAmcEというのを始めて使った。

イコライザ部の初段のバイアス用の電源を作る抵抗は、抵抗は基板図の2.2Mが正しく、回路図の33Kは間違いの様だ。

設計編の71年12月もヤフオクに出たので、応札しておいた。

ボリュームは、元のトーンコントロールに使っていた100kohmを使った。

設計値は、250kオーム。

その影響で、低域が下がったので、イコライザーの出口のカップリングコンを、ERO 0.47uFに加え、RIFA 0.6uFを並列に繋いだ

2−3)入出力

Phono入力、AUX入力

バッファアンプ出力

イコライザー出力(測定、単独使用用)

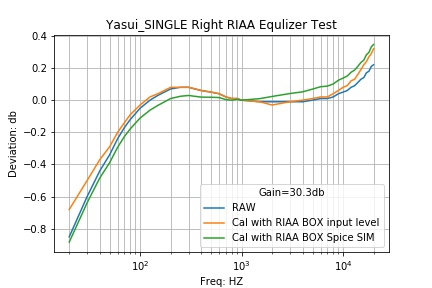

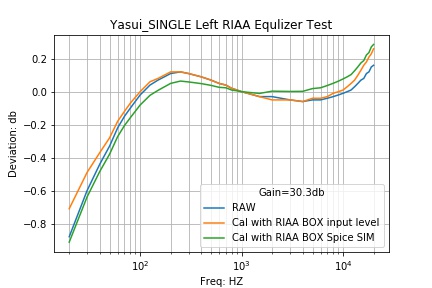

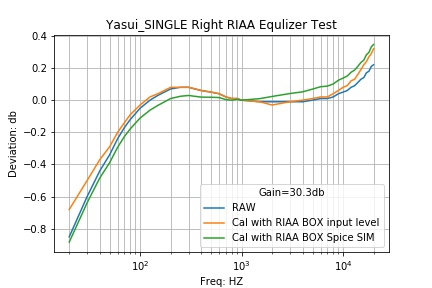

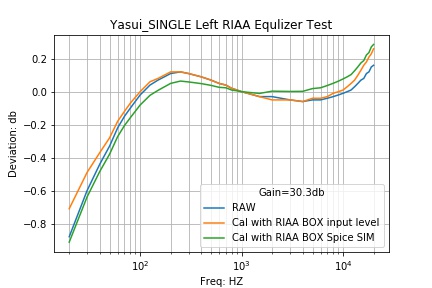

3)イコライザー特性の測定

Pythonで歪率計をコントロールして、逆RIAA回路と、歪率系の信号源・レベル測定を使って、特性測定した。

写真の説明