「オーディオDCアンプ制作のすべて」下巻 第11章の6C19P/WE421(5998)アンプのメンテ

まだまだ校正中

目的

2007 FEB付けに、No.177(6336B)から、単行本タイプNo.165(WE 421A)したという記録をWEBの11番に書いた。

単行本とは、2004年7月発行の「オーディオDCアンプ制作のすべて」下巻。

その後、6C19Pも電源共通で、作っていた。

電流モード半導体電池式が居間のメインになり、普段使いの6C19Pの不調(普通の歪ではなく、低音が抜けるような気味悪い音)もあり、5年ほど使ってなかった。

真空管なので、メンテして、ダメなら処分しようと始めた。

経緯

今回のメンテで、判ったのは、単行本の回路は、元のNo.165に比べ、初段の電流源の温度補償用のダイオードが無かったり、アイドリング調整用ポテンショが2段目ではなく、一段目に入っている。

421Aタイプは、WE 421Aは、2007年でも高価で、Tungsol 5998を使っているが、2019年11月では、5998でもますます高値。

在庫では、何本か使えそうなのがあるが、2本同じメーカー・同じ構造で、なんとかメンテするしかない。

ドライバー管もペアリング。2台合わせて、WEの404Aも予備が3本しかなく、苦しい。だめなら、他社のは結構在庫あるので、そちらで逃げる。

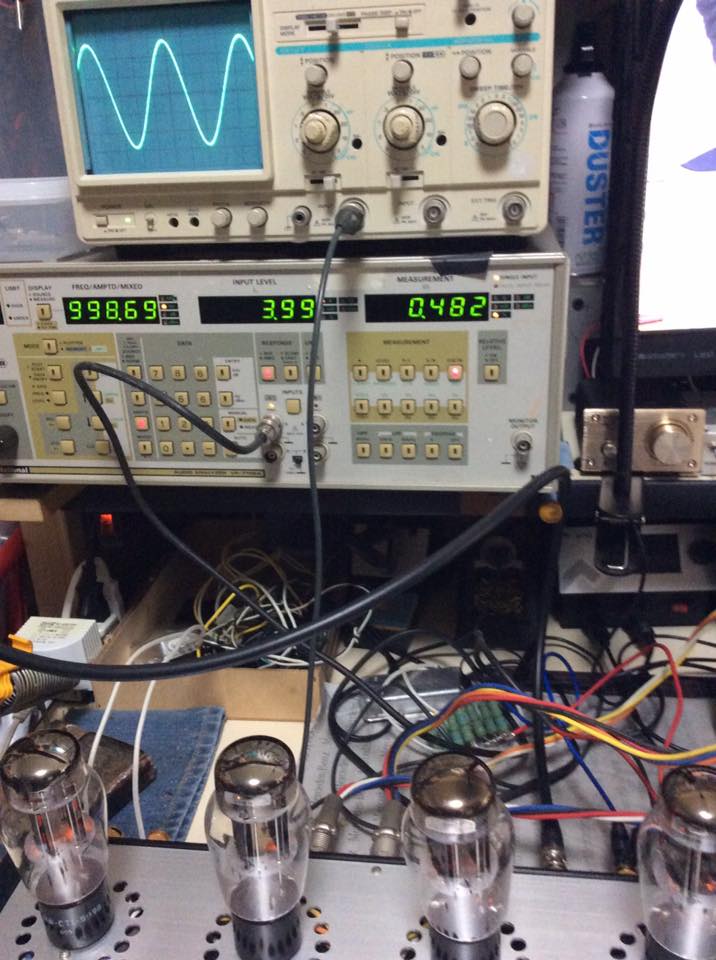

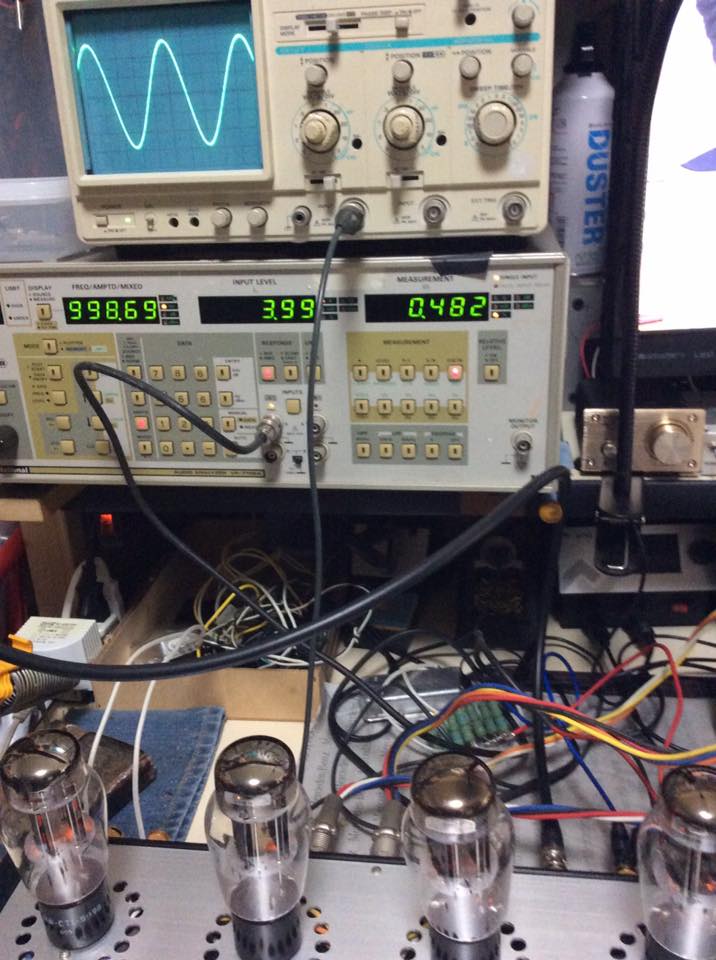

最初の写真は、両チャンネル同時に調整、エージング。

アイドリングは、120mA弱<

両チャンネル、歪率も見て、記事通りと思われる値。只、左右で違うのは、球のペアリングか?

注意点下記。

アイドリング調整の半固定抵抗の回転の向きが記事と反対。右回しで減って、左回しの増える。最初、記事のとおり、左回し一杯で最終段いれたもんで、一台のテスターは、ヒューズ飛んで、もう一台はオーバーレンジとでた。

アンプの中のプラス電源側に入れた4Aフューズは飛ばなかったので、5998は、6336Bのような、電源飛ばし、プレートへの引き込み線溶断のようなことには、グリッドプラス振込でも、ならない模様。

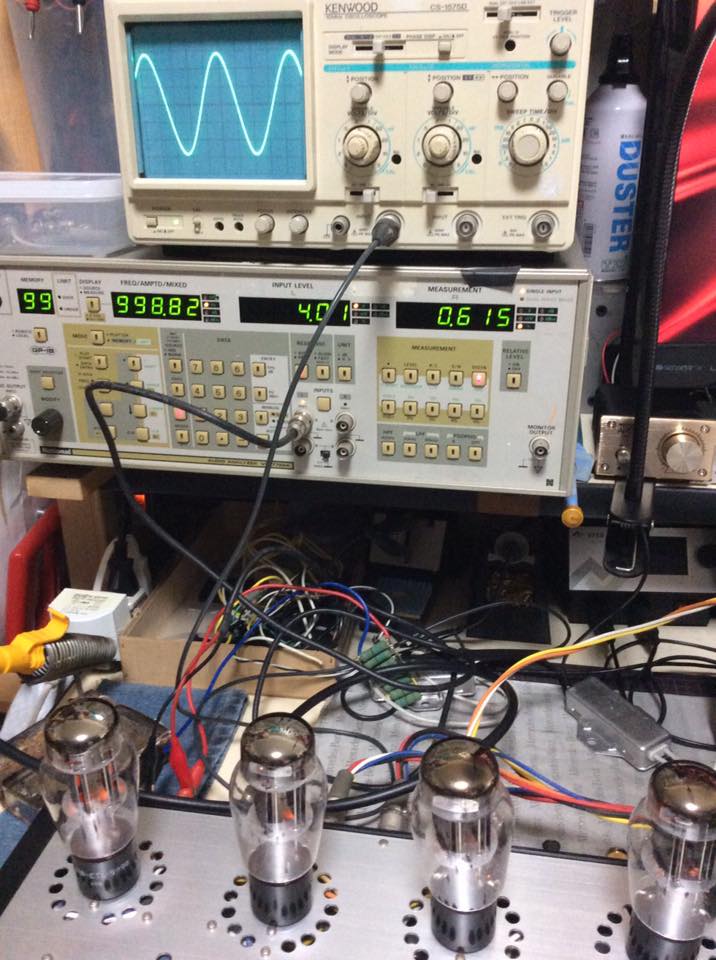

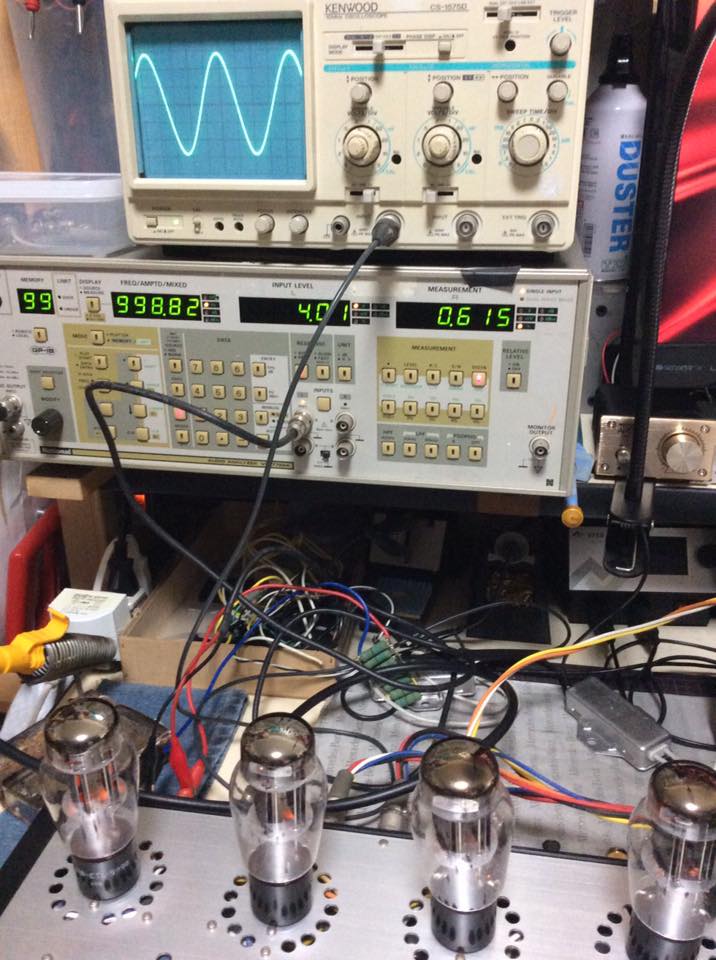

次に、6C19Pに入った。

不調の原因は、球のバラツキによる、プレート電流のアンバランスにあるのではと、調べたら、自作真空管テスターで調べた方がいて、結構ばらつくとの事。

各プレートに、0.2オームいれて、各球のプレート電流が判るようにして、ペアリング開始。

3倍程度、プレート電流が違う事もあり、結構手間取る。なんとか5%程度に追い込んだ。

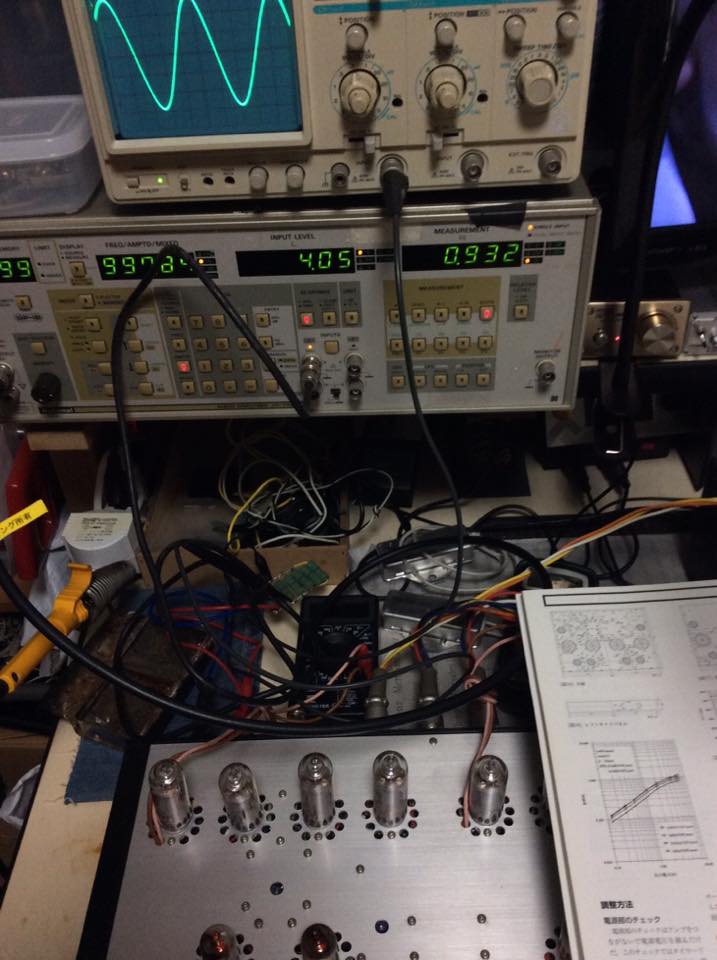

只、左側で、最終段の電源が入る時に、うまく立ち上がらず、プレート電流が流れなくなることが、最後の2本の選別中に起こり、苦労した。

いも半とか色々疑ったが、その時は、グリッド電圧が100V超えていたりして、球の性ではない。

結論として、DCアンプで、直流こみの負帰還に加え、DCサーボの一種もかけての3段なので、ドライブ段とか、電流源に使っているトラジスタのバランスくずれ複雑にからんで、ラッチアップ的に固まってしまっているのと見た。で、わざと、初段の真空管差動の真空管をペア選別していたのをやめて少し崩した2本にしたら、いまのところ出てない。

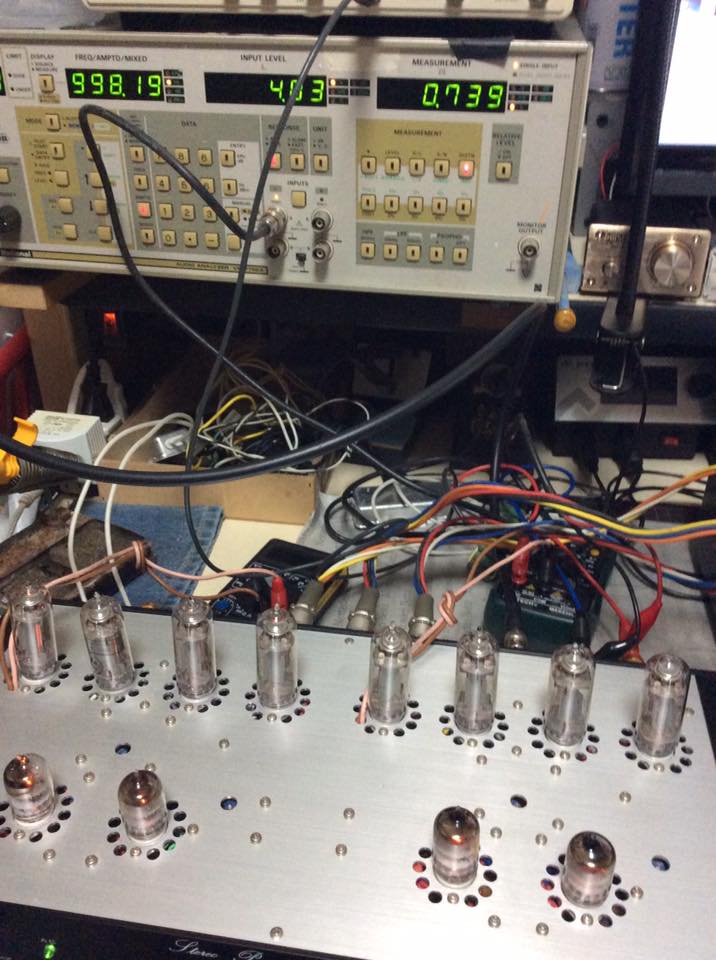

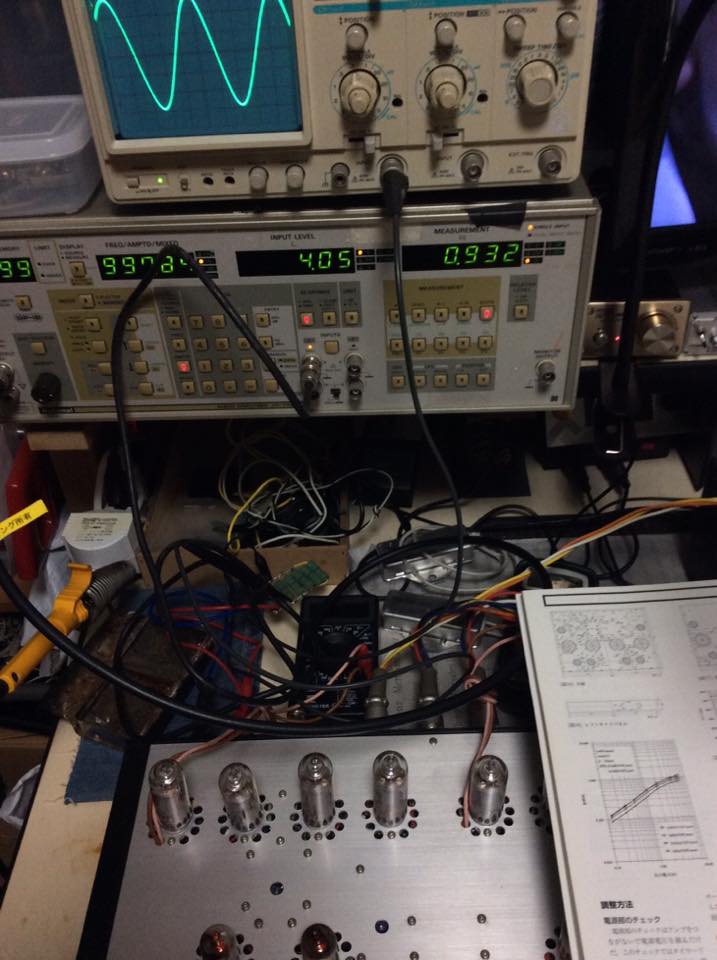

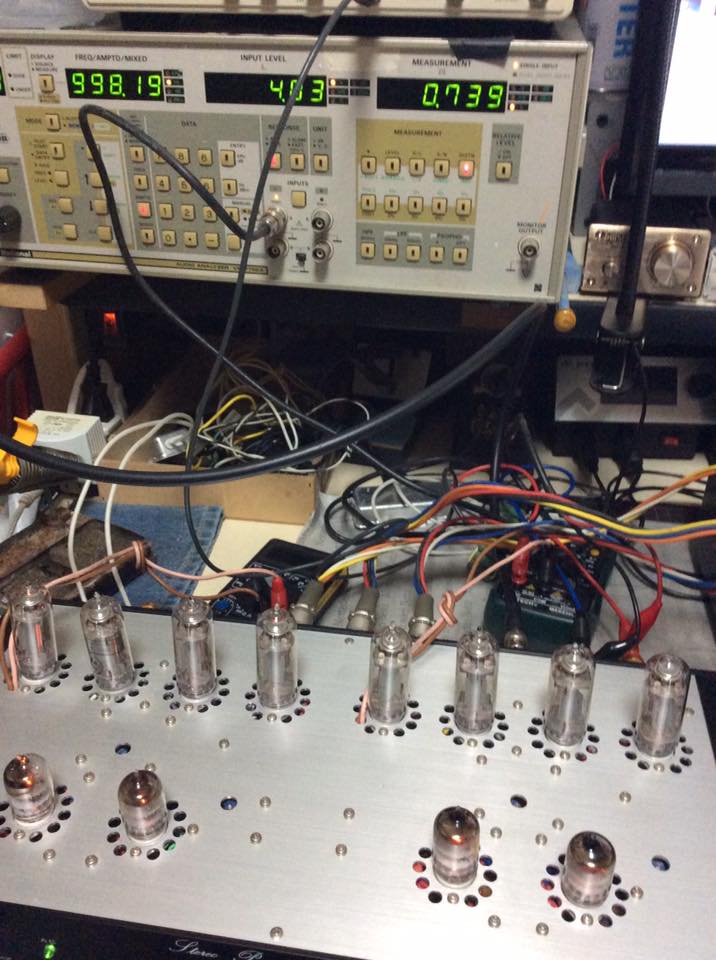

4枚目、5枚目が、歪率測定の様子。

しばらく使って問題なければ、どっかで、ペア選別してない、2段目差動と電流源のトラペアリングだと思って在庫しらべたら、差動ドライブの方は、予備があったが、どういうわけか電流源の方はなく、この手のアンプ作る人が代替えもとめて苦労している。

で、仕上げに2Wでの歪率・波形チェック。6C19Pの方はやはりドライブ段のペア崩れを初段のペア崩れでキャンセルした状態かのLがやっぱり歪率悪い。まあ、でもこの手のアンプの値に収まっている。

先に蓋した、5998(421Aコンパチ)も左右で差があるが、正常の範囲内。

で、写真6枚目のように、自室の棚の下段に、真空管アンプをまとめた。

時折使ってあげようと、使わないと真空管は、むくれるので。

インターネットラジオで、音出しも、無事終了。