PMA390の取り敢えずの修理

まだまだ校正中

目的

2019年の秋に行った、アンプメンテの為の追加トランスの工面で、ヤフオクでトランス単体だけではなく、一台プリメインのジャンクを落札していた。

デンオンのPMA-390。 1991年発売で、定価33000円。この値段で、良いトランス積んでいるので、1700円で落札できたので、トランス単体で買うより安いとおもったが、送料に1460円かかった。まあそれでも安いかな。

それと、うろ覚えだったが、当時評判になったもので、長岡鉄男もSPマトリックスに最適ということで、自作SP趣味にも沢山売れた。

ということで、トランス取りには、今回使わなかったので、音が聴きたくなった。

ただ、しばらく使うと大抵VRがやられ、ジャンク道オーディオ部のかたがたが苦労している。

落札品もメインVRがやられていた。

経緯

メインVRの摺動子がおかしい。修理しようとバラしたがなんかダメ。

で、手持ちのボリューム探したら、30kΩが使われているが、10kΩで、ノブの穴が合うのがあった。ラウドネス用のタップがないが、回路図がヨーロッパ型番PMA-360で見つかったので、調べたら、入力直結モードで、使うなら問題ないと思われる。

ラウドネスと音質コントロールは、どうせ使わない。

そうは言っても安いペラペラ基板を取り外すのにバラバラに近いとこまで分解して、手持ちの中古VRは古き良き大型品なんで、ワイヤ配線必要になったりして、ちょい苦労したが、無事復活。

実力を見るために、入力部の安電解コンを、ブラックゲートへ、イコライザーの出力の電解コンもオーディオ用に。

アイドリングを調整(多目にずれていたので、若干多目に)

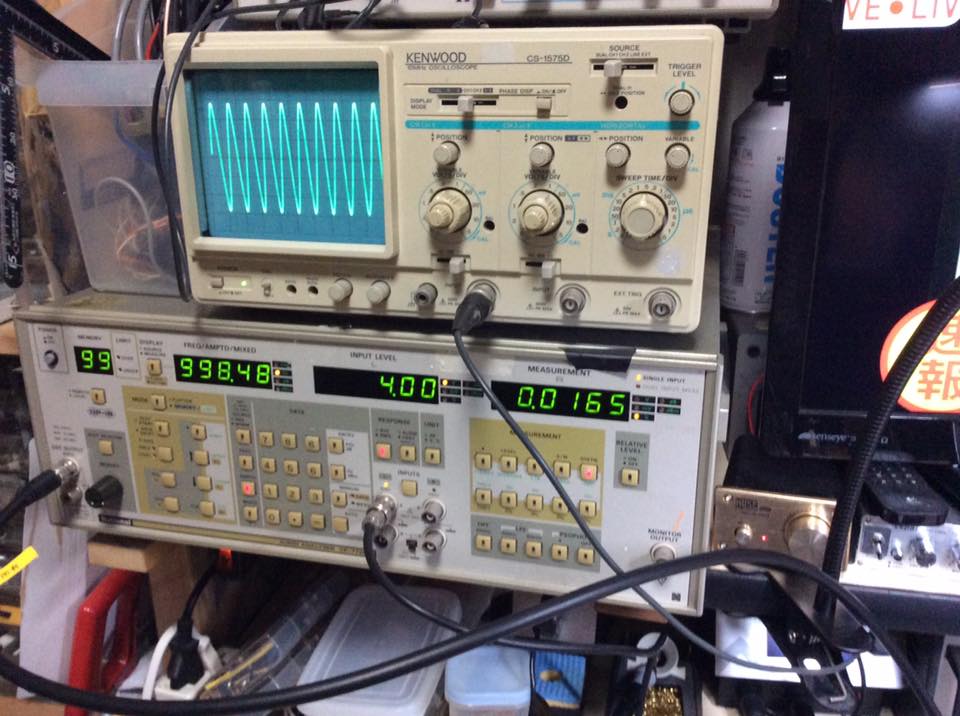

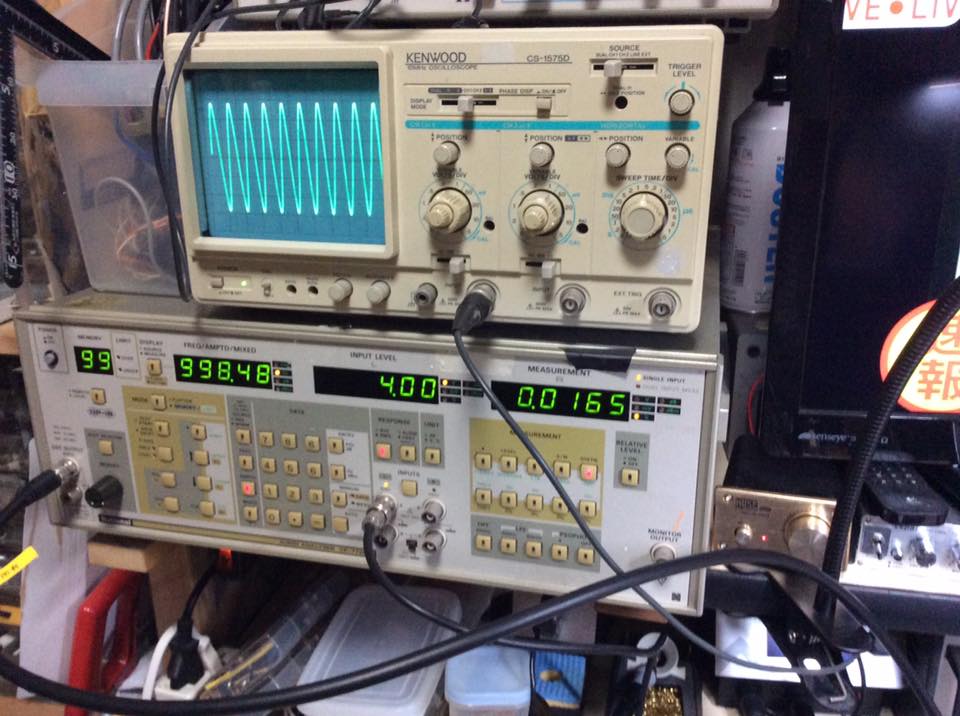

で、健康診断的に歪率測定。(一枚ピンボケ)

カタログ値より悪いが、あちらは相性の良いトラで、測定時にフィルターいれたりするんで、出荷時と同じという意味では健康体だろう。最後の写真は、このアンプの寿命を決めるVR。タップ付きで、4本足。

ヨーロッパ型番で、サービスマニュアルが手に入ったので、調べると、昔は結構DIYで修理していたような。ロシア語で、日本製の高級VRの代替え品も売っていた痕跡が。

で、音は、確かに、値段にしては、分解能はあるし素直。ただ、低音は小音量では駆動力不足。出力リレーと出力スイッチ対策したらましにはなるか。

自室の整理中で、とりあえず普段使いにしていたら、じわじわとセレクターのCDポジションの接触不良らしき症状が、別の入力で使用中。

どっかで、Phonoの実力もチェックする必要あり。