[Home]

[楽器制作]

[ウクレレ]

パイナップルウクレレ(ベニヤ板) 2013/1/22

ネック切断治具

ウクレレの制作7本目くらいになると思います。

ウクレレの制作7本目くらいになると思います。

いつも最初に苦労するのはネックとヘッドの切断です。

私はいつもスカーフジョイントというネックとヘッドを同じ角度で切断して張り合わせるやりかたをしてます。

貼り方は右の図面のように2種類あります。

私はAの方法で貼っています。

Aの方法だと接着面の上からフレットボードを貼り付けるので正面から貼り付け面はみえないし、フレットボードで補強にもなっています。

Bの方法は一部のギターなどに用いられていますが、やはり上から補強と見た目を兼ねた化粧板を貼っているようです。

Aの方法で貼るとネックに丸くスカーフのようなつなぎ目ができることからスカーフジョイントという名前になっています。

そこで上の写真にある切断治具です。

ネック材やヘッド板を治具に固定し、鋸目をいれたスリットにのこを入れて引くだけで、毎回角度15度で材料が切断できます。

理論的には完全なのですが、やはり少しの遊びがあり、鋸目もまったくの直線ではないので毎回切った後の調整が必要です。

それでも全くなしで切断するよりははるかに調整が楽にできます。

特にヘッド板を13〜15度で切断するのは相当の技術を必要とします。

ボディ枠治具

以前ひょうたん型ソプラノタイプのボディ型枠を作り使っていましたが、今回初めてパイナップル形に挑戦します。

CADで描いた実物大の型枠図面をはがせるのりスプレーで、いらなくなった机の天板に貼り付け、電動糸のこ盤で切り抜きます。

天板は20mmくらいしかないので2枚同じものを作り張り合わせました。

こういうものは一度作っておくとずっと使えるので便利がよいです。

しかし、どんどんたまって保管場所がたいへんです。

この型枠もいろいろなやり方が人によりさまざまです。

以前作ったひょうたん型は、真ん中から2つに分けられ、表裏板を貼るときにかませるクランプ用のスリットを入れていました。

今回はシンプルなドーナツ型で材料はむだになりますが作りやすい構造にしました。

表裏板を貼る時には型枠から外して貼りつける必要がありますが、円に近い形なのでたぶん大丈夫でしょう。

材料の切り分け

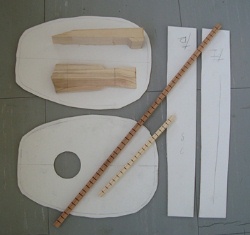

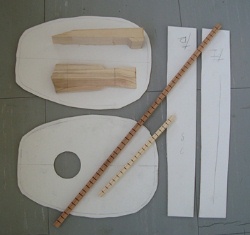

写真が主な材料です。

表裏板及び側板は2.7mmの塗装ベニヤです。

今回は授業の一環としての制作なので材料代を安く、手間も少なくということでベニヤで作ることにしました。

ベニヤ板は表面が荒く塗装前の表面処理が大変なのでこれを選びました。

ネックとヘッドの材料はその辺に転がっていた材料なので釘の穴が開いていたりします。

細長い材料はライニングといって側板と裏表板との接着面を増やすつなぎの役割をするもので、自由に曲がるように鋸目が入れてあります。

ここに載ってない材料としては、組みあがったら見えなくなりますが、ボディのネック側とエンド側に補強の木のブロックがあり、

ネック側をヒールブロック、エンド側をエンドブロックといいます。

もう一つ載せるのを忘れましたが、フレットボード(指板)があります。

小さい材料として、ナットやブリッジ等がありますがフレットボードやナット、ブリッジは少し硬めのよい材料を使います。

フレットボードは厚さ大きさが適当な材料をホームセンターで購入しました。

ナットやブリッジは今まで私が個人的に使っていた固い材料(桜やケヤキなど)でまにあわせます。

ネックの張り合わせ

前の材料の写真ではもうネックの形に加工がしてありますが、治具のところで書きましたように、斜めに切るという加工は結構たいへんです。

切った後面がまっすぐ接着できるよう調整して張り合わせます。

この時接着面がななめになっているため、クランプをかますと、ずるずるとずれてしまいます。

これを防ぐため、接着剤を付ける前に小さい穴を貫通させ、接着するときにずれないようつまようじを刺しておきます。

ライニング取り付け

ネックの加工と前後して側板の曲げ加工、ヒール及びエンドブロックの加工接着が終わりましたら、左上写真のようなライニングの接着になります。

側板の曲げには本来ベンディングアイロンという上右のような板曲げ専用の道具を使いますが、

当然そのようなものはなく、上中のような家庭用のアイロンを加工し、温度調整回路を付けたもので代用します。

この蒸気アイロンを改良したベンディングアイロンについては7号のところでも書いてあります。そちらも参考にして下さい。

このアイロンはけっこうな温度となり、板で万力にはさんで使用しますが、挟んだ板がこげついてしまうくらいの熱となります。

曲げる板を焦がさないように温度を調節するのが難しいです。

側板は枠にぴったり合うまで曲げ、枠に固定します。

曲げが終わると、少し長めにしてあった板の長さをちょうどに切り落とします。

このとき表板側からの直角に気を付け直角を出す工具スコヤで慎重に切り落とします。

サイズが決まりましたらエンドとテールブロックの曲面を合わせ、ライニングを貼り付けます。

ライニングを貼ったら形が固定し、枠から外してももうあまり形はくずれません。

表裏板貼り

トップ及びバックの板の接着です。

今回の治具にはクランプ用のスリットを入れてないので枠からはずして表裏の板を一度に貼りました。

パイナップル形はひょうたん形に比べ形が単純なので形作りの段階作業はずいぶん楽です。

クランプは数年前に制作した自作です。やはり机の上板の切れ端で作ってあります。

普通表裏の板にはブレイシングとよばれる力木を貼ります。

これは板の割れ止めと補強を兼ねていますが、板の響きには悪い影響が出ます。

その点ベニヤ板は縦横に繊維が貼り付けてあるので割れることはありません。

したがって今回もブレイシングは省略してあります。

接着剤が乾きましたら、表裏板のはみ出した部分をヤスリで削り落とします。

プロはここでカッターナイフで切り落とすそうですが、2.7mmのベニヤではなかなかカッターでは切り落とせません。

ヤスリでごりごり削っているとベニヤの角がめくれたりしますので、ヤスリをかける方向に気を付けなければいけません。

この作業がすむと完全なボックスになっていますので、コンコンとタッピングなどをして響きを確認します。

ネックの取り付け

ネックの取り付けの前に大体の大雑把な形に成形しておきます。

接着面の近くだけは取り付けた後あまり加工ができないので丁寧に仕上げておきます。

接着面以外特にフレットボード接着面の近くは貼った後加工しないとフレットボードとの間に隙間ができたりします。

フレットボード接着面の角は絶対へこましたり傷つけてはいけません。

そのためにもここだけは後回しにするのが賢明です。

ネックの貼り付けで気を付けることは真っ直ぐになっているか、ボディとの面があっているかです。

センターが合ってないとブリッジの位置が変わってしまいますし、極端な場合1弦や4弦がフレットボードからはずれてしまうこともあります。

ボディ面とあっていない場合フレットボードの取り付けがうまくいきません。

こういった細かいことの積み重ねが最終的に作品の出来不出来に大きく影響が出てしまいます。

接着面の摺合せは慎重に行い、何度も調整して極力隙間を少なくしておきます。

接着するのりを付ける前に、接着時動かないように、ダボ呼ばれる直径6mm長さ2cm位の木片を通すため貫通させる穴をあけるとよいのですが、

これは表裏の板を貼る前にテールブロック側からドリルで開けるのが一番正確なのですが、枠の中にドリルがすっぽりと入らなければできません。

プロがやれば貼る前に両方の接着面側から開ければ簡単にできそうですが、私がやった場合、角度も位置もくるってしまう自信があります。

今回はテールブロック側から斜めに爪楊枝の穴を開けダボの変わりとしました。

爪楊枝の場合、位置の固定はできそうですが補強にはなりそうにありません。

おまけにタイトボンドが手に入らないのですべて市販の木工ボンドで接着しています。

まあ、フレットボードも貼り重ねることだし、ここは大丈夫でしょう。

フレットボードの貼り付け

フレットボードは貼る前にというか形を切り出す前にフレットの溝は切っておきます。

この溝切りは板に直角にスコヤをあてて切らないと直角を出すのがとても難しいです。

写真はフレットをすでに貼った後でネックに貼り付けていますが、溝切りだけの方が貼り合わせの時クランプがかませやすいです。

フレットワイヤは今回も竹ひごで代用しています。

ナイロン弦の場合意外と持つもんで、今までに何本か作っていますがフレットがすり減って弾けなくなったものはありません。

もっともこんなにたくさんあり、1本だけ集中して使うということもないので、弾いている時間は結構少ないと思います。

それよりも今回もそうですが、私のコンセプトとしてホームセンターで買える材料のみで作るというのを第一としていますのでこれでよいのです。

ここで気を付けることもやはりセンターをきっちりとあわせることです。

センターがあってないとやはり弦落ちの原因となります。

今回のウクレレのサイズはコンサートウクレレの弦長となりますが、コンサートタイプの場合普通14フレットでボディ面に合わせます。

しかし、このウクレレはボディも少し大きめで作ってありますので、12フレットで接続とします。

塗装と完成

塗装は何度やってもうまくいきません。

原因はあせりすぎることだと自分でもわかっています。

この寒い(今1月)時期は乾燥に1週間近くかかります。

でも出来上がりが近くなると1週間が待てないのです。

夏場と同じように2〜3日で表面の研磨と重ね塗りをやってしまいます。

今回も全くの失敗となりました。

パテ塗りの下仕上げまでは結構うまくいっていましたが、完全に乾いていないうちに研磨をするので、

前の塗装がはげたり、目詰まりのペーパーで傷ついたり本当に最後になっていつもがっかりします。

出来上がりですが、今回のウクレレは少しボディが大きいため高音の響きが悪いように思います。

低い音はそこそこ響いているように思います。

オクターブの音程はいつもの通りぴったりです。これだけは今まで狂ったことがありません。

やはりウクレレのボディの大きさというものはいつもの大きさが一番響きがよいということがわかりました。

[ウクレレ]

[楽器制作]

[Home]

ウクレレの制作7本目くらいになると思います。

ウクレレの制作7本目くらいになると思います。