[Home]

[楽器制作]

[ウクレレ]

8号機(ベニヤ板ウクレレ) 2007/9/16

またまたウクレレの話題です前にやったウクレレ3号でほぼ買い置きの表板がなくなってしまったので、

一つ実験的にベニヤ板でウクレレを作ることに挑戦したいと思います。

またまたウクレレの話題です前にやったウクレレ3号でほぼ買い置きの表板がなくなってしまったので、

一つ実験的にベニヤ板でウクレレを作ることに挑戦したいと思います。

市販のウクレレでも安物は合板でできています。そこで材料をさがしにホームセンターへ行って来ました。

しかし自分が思っていた2mm以内の合板は存在せず、一番薄い物でも2.5mmでした。

はたして2.5mmの板でウクレレを作ってまともな音がするのか不安でした。

そこで手持ちにある合板のウクレレの表板の厚さを測ってみると、やっぱり2.5mmありました。

なんのことはない、既製品の合板をつかっているようです。

写真がその材料で、裏表板がベニヤ合板3尺×6尺の4分の1を購入、使うのはそのまた半分弱。

ネック材は白木の集合材(輸入材で材質不明)4分の1、ヘッドはアガチスの10mm厚のこれも4分の1。

つまり千円くらいの木材をホームセンターで買ってくれば、ウクレレが4本できちゃいます。

板取り 2007/9/17

主な板を切り取ってみました。やはり少し厚めでサイドが上手く曲がるかどうか心配です。

板の表面は写真ではわかりにくいですが、

原料のラワン材の導管が荒いためとてもこのまま仕上げると言うわけには行かないでしょう。

まだウクレレの塗装はしたことがないですが。

塗装が必要だと思います。あまり厚く塗ると音に影響しそうだし、表面処理に工夫が必要でしょう。

ネック加工 2007/9/18

ネックはいつもと同じです。ネックは普通15度とか13度とかいろいろあるようですが、

私は日本古来の角度の表し方4分の1で傾斜を測ります。

ヘッドの厚さが10mmですから、ネック材料はしから4cmの所と厚さ1cmの所をむすんでけがいてベルトソーで切断します。

ベルトソーといっても製材所にあるような幅10cmもある帯ノコではなく幅5mmのかわいいベルトソーです。

それでもまっすぐ切る時には重宝します。これで角度でいえばおおよそ14度くらいになります。

ヘッドの方は形を丁寧に切って、角度は後からでも削れるのでおおよそで切り落としてネックと張り合わせます。

このときのりを付けない状態で合わせて穴を2カ所開け、

のりを付けた後竹ヒゴを通してクランプで挟むとずれずに貼ることができます。

写真右の方はヒール部分をネックと同じ木材で貼っています。

サイド板曲げ 2007/9/23

側板の曲げ加工です。

最初少々厚めのベニヤ板では小さいRでの曲げはは難しいのではないかと懸念されましたが、案外簡単に曲がってくれました。

ただし、サンドペーパでならせばよくなる程度ではありましたが、曲げによるしわがでてしまいました。

また、今回は最初から塗装するつもりであまり神経を使わなかったせいでもありますが、少しこがしてしまいました。

写真はあり合わせの木で上下ブロックを作り貼り付けている所です。

ライニング 2007/9/24

ライニングつまりのりしろのようなもので、薄い板を90度の角度で接着するときの、接着面積を増やす役目をしています。

普通写真のように側板と同じ材料を同じようにアイロンで曲げて接着します。

規制品では、のこ目をいれた断面が三角の木片が使われていることもあります。

これを使えばアイロンでの曲げ作業は省略できますが、私はアイロンで曲げる方を取っています。

一度挑戦したことがありますが、ノコ目を等間隔・同じ深さに入れるのが難しいことと、

曲げるとき折れてしまうのであきらめました。ライニングを接着すると全体ががっしりと形が安定してきます。

上下板貼り 2007/9/29

トップ及びバックの板の接着です普通は上板と下板は別々に接着しますが、同時に接着してもかまいません。

ただ、私の場合上板と側板の直角が治具板が薄いせいであてになりません。

この直角がきちんと出来ていないと、上下の板の形(主にウエスト幅)が違ってしまいます。

それで、今回も別々に接着しています。

写真は単に裏返しにしただけのように見えますが上下板は別々に貼り、クランプは全部締め直しています。

今回おもいきってブレイシング(力木)を省略して上下板とも入っておりません。

ベニヤ板は2.5mm厚もあって結構丈夫なので必要ないと考えています。その分良く響くとよいなーと期待しています。

ネック・指板 2007/9/30

表裏板接着の後制作に夢中になり、写真を撮っていませんでした。

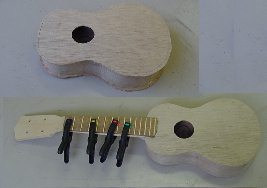

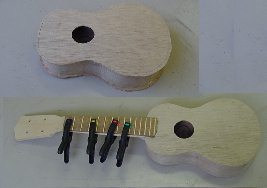

接着剤が乾燥し治具からはずしますと写真上のようになります。

上下板のはみ出した部分をヤスリ等でけずり落とし、ネックを接着します。

じつは、このネックの接着が一番大変で、接着面が合わず、両面を少しずつ削りながら隙間が無くなるまで調整します。

このとき表板とネックの表の表面がぴったり一面になること、両方のセンターラインが直線になることが重要です。

等諸条件をクリヤした上に、接着の時ずれないようにし、クランプがかけられない(かける場所がない)ので本当に苦労します。

最近は木工ボンドで接着し手で押しつけて3カ所くらい木工用瞬間接着剤をつけ

乾くまで手で押さえておくとゆうようなことをやっています。

その後写真下にあるようにすでにフレットが付けられた指板を接着します。

友人の話では安いウクレレを買うとフレット音痴なので使えないと聞きますが、

私が作った今までの7〜8本の弦楽器でフレット音痴の楽器は1本もなかった気がします。

ゼロフレットの採用で調整がやりやすいと言うこともありますし。私の耳が鈍感なのかもしれません。

フレットピッチの計算は毎回自分の計算式でやっています。

塗装 2007/10/6

いままで表板の材料に1枚板のわりときれいな物を使っていたため、

ほとんど塗装はせず簡単に汚れが着かない程度のシーラーを吹いていました。

今回は何せ材料がベニヤ板なのでこのままでは見た目がわるいです。

それで塗装をしなければいけないのですが、塗装というのは結構むつかしいものなのです。

普通小さな凹凸、たとえばベニヤ板に使われているラワンの導管のへこみくらいは塗装をすれば埋まるだろうと思ってしまいます。

ところが塗装の厚さというのは0.1mmもないので何回重ね塗りをしても平面にはなりません。

最初に目止め材(私は木工パテを使っている)でプラスチックの表面くらいにつるつるにします。

木部やパテの所からは塗料を吸い込み、節や年輪の堅いところは塗料を吸い込まないので塗装ムラが出来てしまいます。

そうならないようにシーラー(下塗り)を3回くらい吹きつけ、十分に乾いてから色つきの塗装を3回くらい吹き付けます。

さらに良く乾いた後クリヤで3回くらい吹き付けて仕上げます。

できればこれらの作業ごとに3000番くらいの紙ヤスリで表面を仕上げては次の工程に進みます。

今回このウクレレは試験制作なので簡単に済ませました。

8号機(ソプラノ4号)の完成 2007/10/7

手作りウクレレの4号目の完成です。塗装はもうそこそこにして上塗りもせず終わりました。

ペグはちょうどヤフオクで買い置きのありました1500円のウクレレ専用gotoのペグを使うことにしました。

YAMAHAの規制品に比べると少し音量が落ちるものの重さのバランスもよく音質、音程ともまずまずで予想以上の出来でした。

塗装を厚くしなかったのが幸いしたのかもしれません。

以前ヤフオクでギヤベグがほしくてギヤペグが空回りするというジャンクのウクレレを買ったことがあります。

ペグ自体は すぐに修理が出来たのですが、響きが悪い上にフレット音痴でブリッジをはずしての大改造をしました。

それはキットを改良したものらしく、

合板のトップの上にさらに虎杢メイプルのプリントを貼りさらにポリエステルで塗装をしていました。

したがって見た目はすばらしくよいのに弾いてみるとさっぱり使い物にならない代物でした。トップを薄くし、

塗装はニスで軽く塗り、ブリッジの位置を計算して貼り付け、

割と低音の響きが良かったのでいまはローG専用のウクレレにして愛用しています。

[ウクレレ]

[楽器制作]

[Home]

またまたウクレレの話題です前にやったウクレレ3号でほぼ買い置きの表板がなくなってしまったので、

一つ実験的にベニヤ板でウクレレを作ることに挑戦したいと思います。

またまたウクレレの話題です前にやったウクレレ3号でほぼ買い置きの表板がなくなってしまったので、

一つ実験的にベニヤ板でウクレレを作ることに挑戦したいと思います。