[Home]

[楽器制作]

[ウクレレ]

5号機(ソプラノウクレレ1号)

←4月より制作していたソプラノウクレレが完成しましたのでアップします。

まず、

最初に治具を作りました。厚さ20mmの合板ですが、後の写真をよく見ればわかりますが、

学校でよく使われている机の天板です。生徒が落書きを彫り込んだりして使えなくなった物です。

形サイズは手持ちの既製品ヤマハの古いウクレレを少しウエストを太くした形です。

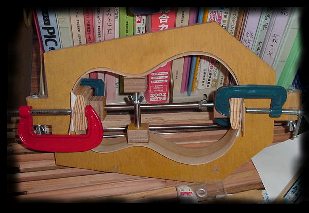

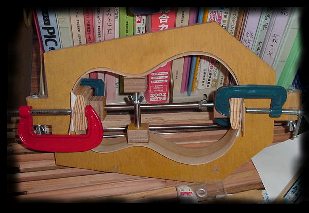

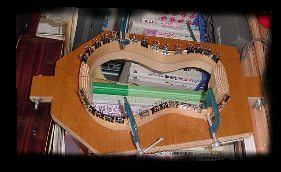

写真は横板の片方だけを治具に固定した物です。

手前より、自作の突っ張り用ジャッキ、曲げる前の横板、治具につけた加工済み横板です。

ジャッキはどこかのサイトにあったジャッキをまねて作りました。

ブロックは治具の切れ端の合板で、

100均にあったステンの8mmのパイプと6mm×60mmのボルトと蝶ナットを組み合わせた物です。

材料の板は森林組合がやっている製材所で5mmぐらいにスライスしてもらったケヤキを

1.5mmぐらいまでサンダーで薄くしたものです。

これもどこかのサイトでちらっと見た空き缶電球ベンダーです。最初はこれで本当に曲がるか不安でしたが、

なんとか曲がりました。ただ電球が60Wなので少し温度が低く時間がかかります。

今度100Wでやってみようと思っています。もっとも温度が低いので温度調節いりませんし、焦げる心配もありません。

電球の交換のため上板だけはボンドをつけず木ねじのみでとめています、

何の木かわかりませんがすご柔らかい木なのですでに木ねじがバカになっています。

これを作業用の机にクランプで止めて使っています。もう少し細いベンダーが必要ですが、

中に電球を入れるとなるとこれが最低の大きさかなと思います。

よく他のサイトで見るとパイプを使って作っていますが、

ヒーターにはなにを使っているのでしょう?。

アイロンやハンダゴテなどいろいろ使えそうなものはありますが、

いずれにしてもパイプと絶縁してしかも熱に強いものというのが思いつきません。どなたか教えて下さい。

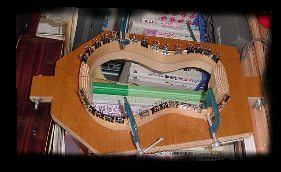

上下のブロックを接着しているところです。治具からはみだしたところが開いてしまうのでクランプで止めています。

このいろいろなクランプはすべて百円均一です。ここでも自作のジャッキが役立っています。

このジャッキに使っているステンレスのパイプも百均です。このパイプを切断するために百均にあったパイプカッターを買いました。

定価が400円と書いてあり、「おー!400円のものが100円で買えるのか」と喜び勇んでレジに行くと400円取られました。

百均にも400円の品物を置いてあるのを初めて知りました。

これはよく他のサイトでもお目にかかる絵です。本当は縦の写真を横に使っているのでバックが変ですが、

気にしないで下さい。ライニングを接着しているところです。

ライニングは横板を取った切れ端の材料を幅1cmくらいにカットし、

電球ベンダーで曲げています。表板を接着するためののりしろのようなものです。

よくせんたくばさみが使われていますが、後で仕事にも使えるように百均で買った小さな書類ばさみを使っています。

隙間がちょっと広くて書類ばさみでは危ないかなーといった所のみクランプで挟んでいます。

ネックを接着している所です。そのまえに表板を着けたり、ネックを加工したりしてますが、

作業に熱中するあまり、すぐに写真を撮るのを忘れてしまいます。

表板は平らなので机の上で重しをのせて着けましたが、表板に板目の材料を使ったため、板が反っており、

隙間が開かないように着けるのに苦労しました。治具に取り付けられる自作クランプがあればもっと楽に着けられたものと思います。

早速この次に作るときは治具に溝を切りクランプを取り付けようと思いました。

ネックは前に書いたカンウクレレで加工しているので特に苦労はありませんでしたが、

今回材料にポプラの集合材を使ったため柔らかすぎて加工性はあまりよくありませんでした。

ネックとボディがまっすぐ付くように、

両方をまっすぐな板に固定してクランプで挟みましたが上板の反りが激しいため少しひねって着いてしまいました。

これは指板を着けている所です。指板の材料には製材所に勤めている友人にいただいた堅くて重い板を使っています。

板の乾燥用に間に挟んで送ってきたもので、

外材ですが素性はよくわかりません。マホガニーのように少し導管が荒い木ですがもっと堅くて重いようです。

材料としては前に使った桜の方がよいようです。

写真ではよくわかりませんが、すでにフレットの溝が刻んであります。金属のフレットを打つ訳ではないので、

溝は浅めに刻んであります。

サイズは350mmとモデルのウクレレと同じサイズですがフレットの位置はいつも自分で計算しノギスのとんがった方でけがいて、

フレット用の鋸で刻みます。

計算式はポケコンで350*(1−1/2^(X/12))のXに1フレットから順番に入力しては書き留めています。

パソコンでBASICやCでやればもっと簡単です。

この作業もネックとボディがひねって着いているためボディと指板に隙間ができてしまいました。

といってもほんの少しですけど・・・(やっぱり少し不満)。

ペグを作っている所です。ペグの語源は酒樽の栓です。このペグはまさしく木栓そのもので、

バイオリンや三味線にも使われているもっとも基本的な糸巻きです。職場には旋盤もありますが、

私はボール盤で加工しました。

写真左が加工前、おおざっぱに形を作っておきます。

その後ボール盤を回転させながら木工ヤスリで削りました。今度作る時には旋盤でやってみようと思います。

でも金工用のバイトで木がうまく削れるかどうか自信はありません。

ブリッジを接着している所です。このために底板が最後まで接着できませんでした。v

ブレーシングを付けたあとでこのクランプを使うには木ぎれをかまさなくてはなりませんが、

クランプにゲタをはかせると穴からクランプの片腕が入りませんでした。

ボディ全体を挟んでもよいのですが、いまいち不安です。

やっと底板を取り付けて完成間近です。表板もこのように枠板を着けたままクランプで挟めれば良かったのですが。

枠板の加工とクランプの自作が完成していませんでした。v

底板は少し大きめの板を接着して後で出っ張った箇所をナイフやカンナで削って横板にそろえます。

この工程は表板も同様です。

よく他のサイトに載っている全音のキットでは表板と裏板を同時に接着し最初に箱を作ってしまいます。

これはこれで手っ取り早い方法ですが、私にはうまくいく自信がありません。

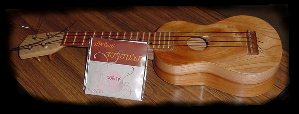

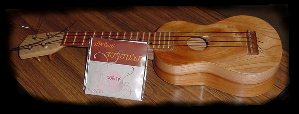

塗装をして完成です。私の場合まず、シーラーのスプレーで下塗りをして、

上塗りが染み込まないようにします。

上塗りはクリアラッカーのスプレーをしていますが、シーラーをしていないと塗装をした後、板の色がかわってしまいます。

しかも木工ボンドが付いた所だけ色が変わらないためまだらになってしまいます。シーラーを3回重ね塗りをして、

クリアラッカーで上塗りを3回して完成です。セラックで色をつけたり、

スプレーでサンバーストにしたり、いろいろ試してみたいのですが、いままで成功したことがありません。

いっしょに写っている弦は、ヤフーオークションで3セット990円で落札した弦ですが、

コンサートタイプでもいける長さがあり、使用感もまあまあなのでもう3セット買ってしまいました。

今度は、コンサートタイプに挑戦し、バインドやパーフリングにも挑戦したいとおもっています。

[ウクレレ]

[楽器制作]

[Home]