[Home]

[楽器制作]

[電気楽器]

相変わらずギターなんぞ作っております。今回はJazzMasterTypeのギターを作ってみました。

相変わらずギターなんぞ作っております。今回はJazzMasterTypeのギターを作ってみました。

エレキギターを作るにあたり、できるだけ近所のホームセンターで手に入る材料を使いたいというのが私のコンセプトであり、今回もその精神でやっております。

写真にありますのは白木の集成材で木材名は不明です。最初杉の垂木が45mm角ぐらいのがあったのでこれが安くてよいと思っていましたが、

サイズが正確でないうえ表面の仕上げが悪く表面仕上げに時間がかかるであろうという理由で仕上げの綺麗な集成材を選びました。

角材を張り合わせるのは事前にざぐり加工をして貼り合わせれば楽だろうという考えです。

ただし、手に入れやすいから安いとは限りません。長い方が2500円、短い方で1500円くらいしたと思います。合計6500円で、専用のボディ材を買ってもいけると思います。

右にある写真が加工後の集成材を並べたものでだいたいの形がわかります。

ここまで読まれた方の中にはどこかで見たことあると感じた方もおられるでしょう。そうですデザインとアイデアを

(コーノさんのサイト)からいただきました。

ざぐりの工具を持たない私にとってのこぎりでざぐりができるのは大変にたすかります。ただこのサイトでもあったように、

塗装した後木材の乾燥により張り合わせた段差ができてしまいました。

今回工業高校の課題研究のテーマとしてギター作りをしたので電気関係はできるだけ手作りにこだわり、ピックアップも手巻きしました。

いつもながら思うのはピックアップだけは絶対買った方がよいということです。0.02mmのホルマール線を5~6千回巻く訳ですから大変さが想像できると思います。

今回工業高校の課題研究のテーマとしてギター作りをしたので電気関係はできるだけ手作りにこだわり、ピックアップも手巻きしました。

いつもながら思うのはピックアップだけは絶対買った方がよいということです。0.02mmのホルマール線を5~6千回巻く訳ですから大変さが想像できると思います。

まして、ポールピースを作るのにも生徒が作ると10時間もかかってしまうありさまで、さらに巻き線に2こで10時間近く、いかに大変な作業かということがわかると思います。

振動による雑音を防ぐため、途中途中で木工ボンドを塗っては巻き進めていきました。

右の写真はフレット打ちの途中です。フレットワイヤー・ペグ・ブリッジ・トラスロッドなどの材料はさすがに手作りとはゆかず。私の手持ちの材料で間に合わせています。

右の写真はフレット打ちの途中です。フレットワイヤー・ペグ・ブリッジ・トラスロッドなどの材料はさすがに手作りとはゆかず。私の手持ちの材料で間に合わせています。

6mmφのドットポジションマークも手持ちの既製品を使いました。ウクレレを作るときは竹ひごやつまようじを使ったり、プラモデルの骨を使ったりしていますが、

ギターではなかなかそうもいきません。

フレットボードは他のところでも紹介しているように昔手に入れて製材所に製材してもらっていた桜の木を使っています。

トラスロッドの溝堀やフレットボードの貼り付け、フレットワイヤーの切りそろえなど写真を撮っていませんが、けっこう手間がかかっております。

この写真は下塗りを4回くらい塗った状態ですが、これ以降が塗装の作業となります。

下塗りも本来ならばサンディングシーラーというものを塗りペーパーで擦って凹凸をなくすのですが、

この下塗りの塗料は4・5回塗っても塗膜が薄いのでなかなか凹凸が解消できません。

この写真は下塗りを4回くらい塗った状態ですが、これ以降が塗装の作業となります。

下塗りも本来ならばサンディングシーラーというものを塗りペーパーで擦って凹凸をなくすのですが、

この下塗りの塗料は4・5回塗っても塗膜が薄いのでなかなか凹凸が解消できません。

サンディングシーラーというものは普通のホームセンターでは売っていないようです。

今まで数回この塗装の作業をしましたが、何度やってもなかなかうまくいきません。サンディングシーラーが手に入れば少しはうまくいくような気がしています。

右の写真は横になっていますが、本当は縦に見てください。

右の写真は横になっていますが、本当は縦に見てください。

今回塗装用の台を工夫しました。何の台かわかりませんが4本脚に120cmポールがあり、先端がT字になったものが実習棟に転がっていたのでそれを改良し、

ペグの穴とブリッジの弦が通る穴でボディを支えています。塗料はホームセンターで購入したラッカーの缶スプレーです。

室内で吹くと部屋中に飛び散り床が黒くなってしまいます。しょうがないので外で作業をしますが、風が吹くと塗料が吹き飛ばされ効率の悪い作業となってしまいます。

これが2回目くらいの塗装です。2回吹いては1日乾燥させ、

平らな木にくるんだ200番のペーパーでならし、また2回吹くという作業をします。これを3回、合計6回ブラックで吹き付けをします。ほぼこれで1缶使ってしまいます。

これが2回目くらいの塗装です。2回吹いては1日乾燥させ、

平らな木にくるんだ200番のペーパーでならし、また2回吹くという作業をします。これを3回、合計6回ブラックで吹き付けをします。ほぼこれで1缶使ってしまいます。

下塗りが悪いため、平面が全く出ていません。だいたい塗装で凹凸をなくすというのは無理な話なのですが、塗装の初心者はどうしても下塗りをおろそかにして、

塗装で平面を出そうとしますが、それが基本的な間違いです。何回もやるとそれがわかります。

そのあと今度はクリヤで同様の作業をし最後は10日くらい乾燥させてから仕上げのサンディングに入ります。

そのあと今度はクリヤで同様の作業をし最後は10日くらい乾燥させてから仕上げのサンディングに入ります。

サンドペーパーは200番、600番、1200番とサンディングし、最後は普通研磨剤とフェルトで磨きに入るのですが、

道具のない私は金属磨きのピカールで磨きました。けっこう光っていると思います。

ここまで磨いて、下塗りの時もっと平面をだしておけばよかったといつも思い、

下塗りの時にはその前の木材のときのサンディングをもっと丁寧にしておけばよかったと、いつも思ってしまいます。

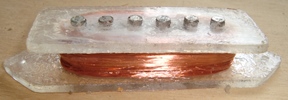

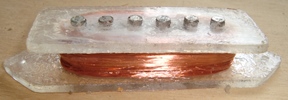

ざぐりの部分には雑音防止のための銅テープを貼り、つなぎ目をハンダで接続しておきました。

ざぐりの部分には雑音防止のための銅テープを貼り、つなぎ目をハンダで接続しておきました。

このシールドもどの程度効果あるか疑問ですが、一応やっておきます。導電塗料という手もありますが、この辺のホームセンターにはおいていません。

ざぐりにかぶせる形のピックガードにすべての配線をし、音出しの確認をしてから、かぶせます。この回路にもシールドの銅テープを貼っておきました。

ここまでやったおかげかどうかわかりませんが、誘導雑音はほとんどありませんでした。音の良し悪しはよくわかりません。

どっちにしてもエフェクターで加工してしまえばピックアップの音の良し悪しは関係なくなる気がします。

最後にブリッジやペグ・リテナーなどボディにとりつけて弦をはれば出来上がりです。

最後にブリッジやペグ・リテナーなどボディにとりつけて弦をはれば出来上がりです。

反省としては①ネックが反るのを恐れて少し太めになって、自分には少し弾きにくいギターになってしまった。

②やはり塗装がいまいち平面が出ていない。③ペグはちょうどよいのがなかったので、たまたま持っていたレフティ用のペグを使ったなどです。

電子科の研究なので、電子回路関係はすべて生徒にやらせ、ボディはほとんど私がやりました。

電気回路もいっぱつでは鳴らなかったので、私が修理しました。課題研究の発表会では、けっこう評判がよかった気がします。

[電気楽器]

[楽器制作]

[Home]

相変わらずギターなんぞ作っております。今回はJazzMasterTypeのギターを作ってみました。

相変わらずギターなんぞ作っております。今回はJazzMasterTypeのギターを作ってみました。

今回工業高校の課題研究のテーマとしてギター作りをしたので電気関係はできるだけ手作りにこだわり、ピックアップも手巻きしました。

いつもながら思うのはピックアップだけは絶対買った方がよいということです。0.02mmのホルマール線を5~6千回巻く訳ですから大変さが想像できると思います。

今回工業高校の課題研究のテーマとしてギター作りをしたので電気関係はできるだけ手作りにこだわり、ピックアップも手巻きしました。

いつもながら思うのはピックアップだけは絶対買った方がよいということです。0.02mmのホルマール線を5~6千回巻く訳ですから大変さが想像できると思います。 右の写真はフレット打ちの途中です。フレットワイヤー・ペグ・ブリッジ・トラスロッドなどの材料はさすがに手作りとはゆかず。私の手持ちの材料で間に合わせています。

右の写真はフレット打ちの途中です。フレットワイヤー・ペグ・ブリッジ・トラスロッドなどの材料はさすがに手作りとはゆかず。私の手持ちの材料で間に合わせています。 この写真は下塗りを4回くらい塗った状態ですが、これ以降が塗装の作業となります。

下塗りも本来ならばサンディングシーラーというものを塗りペーパーで擦って凹凸をなくすのですが、

この下塗りの塗料は4・5回塗っても塗膜が薄いのでなかなか凹凸が解消できません。

この写真は下塗りを4回くらい塗った状態ですが、これ以降が塗装の作業となります。

下塗りも本来ならばサンディングシーラーというものを塗りペーパーで擦って凹凸をなくすのですが、

この下塗りの塗料は4・5回塗っても塗膜が薄いのでなかなか凹凸が解消できません。 右の写真は横になっていますが、本当は縦に見てください。

右の写真は横になっていますが、本当は縦に見てください。

これが2回目くらいの塗装です。2回吹いては1日乾燥させ、

平らな木にくるんだ200番のペーパーでならし、また2回吹くという作業をします。これを3回、合計6回ブラックで吹き付けをします。ほぼこれで1缶使ってしまいます。

これが2回目くらいの塗装です。2回吹いては1日乾燥させ、

平らな木にくるんだ200番のペーパーでならし、また2回吹くという作業をします。これを3回、合計6回ブラックで吹き付けをします。ほぼこれで1缶使ってしまいます。

そのあと今度はクリヤで同様の作業をし最後は10日くらい乾燥させてから仕上げのサンディングに入ります。

そのあと今度はクリヤで同様の作業をし最後は10日くらい乾燥させてから仕上げのサンディングに入ります。

ざぐりの部分には雑音防止のための銅テープを貼り、つなぎ目をハンダで接続しておきました。

ざぐりの部分には雑音防止のための銅テープを貼り、つなぎ目をハンダで接続しておきました。 最後にブリッジやペグ・リテナーなどボディにとりつけて弦をはれば出来上がりです。

最後にブリッジやペグ・リテナーなどボディにとりつけて弦をはれば出来上がりです。