[Home]

[楽器制作]

[電気楽器]

1号機(エレキギタレレ)

←これが1号のギターです。

正確には三十数年前モズライトベンチャーズモデルのエレキウクレレを制作しているので2号目かもしれません。

そのエレキウクレレはそのころ一緒にバンドをやっていた友人ががほしがったのでただでゆずりました。

今考えると別の友人からもらったピックアップや、

ストラトタイプのトレモロ付きブリッジは少しもったいなかったなーと今思います。

写真のギターですが、スケールはミディアムスケールの3/4モデル。

レキントギターと同じ音域です。

ナット・ブリッジ間が485mmでコードのCを押さえると実音でFになります(ウクレレと同じ)。

3/4モデルにした理由は弦を6本も張るとトラスロッドが入ってないネックでは絶対に曲がるだろうと考えたからで、

高校時代に作ったギターが4本弦だったのも同じ理由からでした。

材料はすべて身近にあったあり合わせの物で、ボディは杉の柾目取りで35mmの厚さ。

ネックは杉の集合材でおそらく階段の手すりか何かの切れ端だろうと思います。

できあがってみてレオフェンダーが一番最初に作った試作品のエレキギターにソックリなので一人苦笑していまいました。

もっともその楽器のピックアップの磁石は馬蹄形磁石でしたので、それよりはちょっとかっこいいかな。

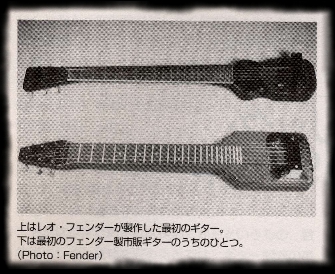

これがレオ・フェンダーが最初に作ったエレクトリックスパニッシュ(ハワイアン・スチールギターではないと言う意味)

ギターで上が試作品、下がなんと最初の市販ギターだそうです。

馬蹄型磁石にコイルを巻き、その中に弦を通す構造となっています。

ボディの小さいのはそのころ生産していたエレクトリックラップスチール

(ハワイアンギター)から来ているのだろうと思います。

フレットとペグのみ通信販売で購入しました。

ただペグは結構よい品物だったので手持ちのストラトのペグと交換しました。

ブリッジやアッセンブリ周りは職場に転がっていたもので工夫して作りました。

一番苦労したのはやはりピックアップで、次の写真を見ればわかるように、

ポールピースは4角ですそれでボビンを作り、

周りには昔電話の交換に使用されていたと言う接点のたくさんついた大きなリレーのコイルの巻き線をほどいて巻き直しました。

太さは0.1mmくらいあり、ターン数をかせぐためにずいぶん大きなピックアップになってしまいました。

ボディから出ているアルミの棒ですが、あれはストラップ用のピンがついていた棒です。

私はヘッドの重いバランスの悪いギターがきらいで、あとから紹介するZO−3モデルにも付けています。

(ピンは取り外し、他のギターに付け替えています。)

これがボディですが、あり合わせの材料で作ったので小さいです。フェンダーが作った最初のエレキギター、

ブロードキャスター(後のテレキャスター)がパドル(ボートの櫂)と呼ばれたわけがよくわかります。

ピックアップの巻き線も今ではほとんど見ることのできないエナメル線であることがその色によってわかると思います。

ブリッジも職場に転がっていたものを使って作りました(何でも転がっている職場なので)。

アルミの50mmのアングルの片方の辺を落とし、10mmの真鍮の丸棒に3mmのタップを切り作りましたが。

丸棒にまっすぐ、また直角に穴をあけることがいかに難しいかよくわかりました。

一番肝心な音ですが、ターン数が少ないため出力電圧は小さめですが、

巻き線が太いことや線間の静電容量が少ないことなどの影響ですごくすなおな音です。

悪く言えばもろに鉄弦の音といえばわかるでしょうか。

[電気楽器]

[楽器制作]

[Home]