[Home]

私は楽器制作のページでも書いておりますが、中学生の頃から電子工作マニアでした。

小学校の時ゲルマニウムラジオのキットを組み立てたのを初め、

中学校の夏休みには工作の宿題で3球ラジオを作り賞をもらったことがあります。

その作品は上の大会に出品され、とうとう手元に戻ってこなかった覚えがあります。

部品が戻ってこず、トランスや真空管(そのころ半導体はまだなかった。)、

そのほかの部品があればもっとほかのものも作れたのにと

たいそう出品したことを後悔した覚えがあります。

それから工業高校、工業大学の電気科を卒業し、

いまだにこつこつと電子回路を作っております。

学生時代はギターアンプや、ステレオアンプを買う金がなく、

スクラップの部品を取っては作っていました。

今なら買った方がよっぽど安くつくと思います。

ここでは、最近作った作品を少しずつ紹介します。

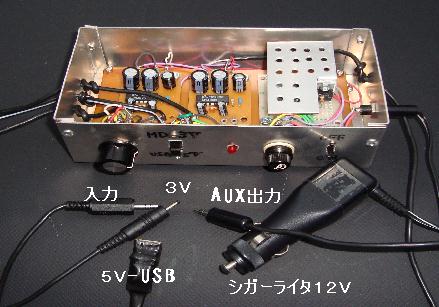

車載電源付きアンプ 2008/6/3

今年の3月、13年間乗ったカ○−ラ(2000ccディーゼル)が燃料ポンプの故障でとうとう動かなくなりました。

仕方がないので、前からしつこく営業におとずれていた同じディーラーのラ○ティスを購入しました。

まだ新車というのにもう息子が左ステップから前後ドアにかけてこすってへこましてしまいました。

修理すると前後のドアとステップを取り替えるので30万くらいかかるかもしれないといわれましたが、

またぶつけるかもしれないのにそんな金は出せません。動けばいいやと修理をしていません。

その新たに買った車にAUX入力の端子が付いていました。

これはよいとばかりにMDウオークマンやデジタル音楽プレーヤー等を接続して聞いてみました。

たしかに聞けます。ただし、カーステレオ・プレーヤーの両方のボリュームを最大近くしなければ満足なボリュームが得られません。

インターネットで調べてみると、音が小さいという意見が多く、その質問には「ケーブルが抵抗入りではないのか」という答えが多くありました。

私自身の体験ではたしかに聞けますが、双方のボリュームをかなりあげなくてはなりません。

これでは両方このあと別々に音楽を聴くときボリュームをもどすのを忘れたら大変なことになります。

そこで10倍〜50倍程度のアンプを間に入れることにしました。

途中でプレーヤーの電池が切れたときこまるので、シガーライターから12Vをとって電源を作ることにしました。

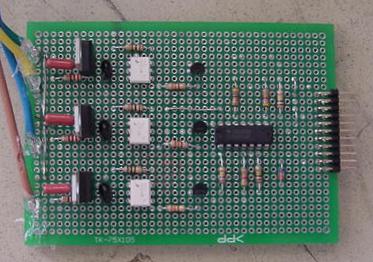

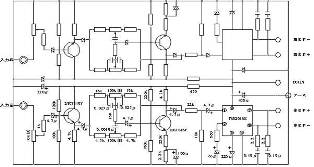

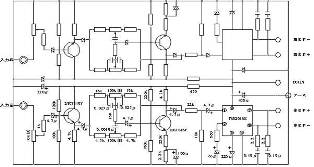

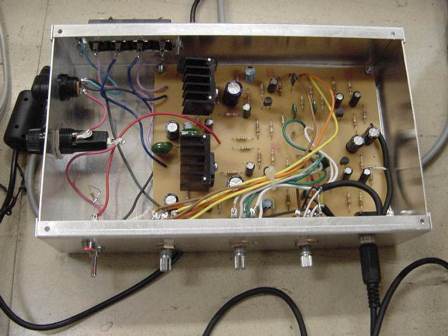

上の写真のアンプ・右下回路図がそれです。

写真の一番右、回路図の一番上が電源です。

つなぐ可能性があるのが、3VのMDウオークマンと、デジタル音楽プレーヤーのUSB端子で電圧は5V。

これは切り替えができなければいけませんので

LM350

というICを使いました。

このICは100ΩとVRの比で出力電圧を可変する事ができます。範囲は1.2V〜33Vで3Aまで流せます。

普通の3端子レギュレータでは決まった一定の電圧しか出力できませんが、

LM350は1.2Vから電源電圧の3V下までなら自由に電圧が設定できます。

また、回路を工夫すると0V付近まで出力できるらしいです。

写真の左2つ、回路の下2つが信号を増幅するアンプの部分です。

ICにはLM380

というオーディオではスタンダードなキットが手元にあったのでこれを使用しました。

最近のオーディオ用ICは周辺部品がとても少ないので助かります。

ただ、2.5Wなのでこれでスピーカを鳴らそうとするとかなり音が小さいでしょう。

しかし、利得は50倍ありますので十分です。

手作りのシャーシを始めほとんどの部品は手元にあったのですが、

LM350、シガーライターソケット、USBメス、3VのACアダプターのソケットが後で手に入れた主なものです。

ICとUSBはついでがあったので通信販売で購入。

アダプタのプラグは隣町のハードOFFで中古のアダプターをあさって見つけました。

ハードOFFでは中古のアダプターが100円〜500円くらいで手にはいるので、

こまめに立ち寄って使えそうな容量のものを買い置きしています。

一番手こずったのはシガーライターソケットで、ヤフオクでようやく見つけ購入しました。

見たらわかりますようにただのソケットではありません。12V−9Vの電圧変換ソケットでした。

したがって中は短絡しています。ただし、内蔵のヒューズとLEDのパイロットはそのまま生かして使っています。

このアンプを一番喜んだのは息子で、私はめったに使いませんが、息子はいつもiPodをつないで使っているようです。

私のデジタルプレーヤはSIGNEOというもので本体を直接USBにつっこんで充電するタイプで、

充電しながらプレイすると電源からの雑音を拾ってしまいます。

一方息子のiPodは雑音カットのマグネットリングが付いているケーブルで充電するタイプで、

ほとんど雑音を拾わないようです。

まだこの車で長距離を乗ったことがないのでほとんど私自身は使っていませんが、

こんどから豊富なMDの媒体が使えるので便利になりました。

[TOP]

K30・FETヘッドアンプ 2008/6/10

まだ私がモニターアンプを手に入れてないとき、エレアコのアンプに自作のマイクをつないで音を出そうとしました。

ところが大きい音が出ないのです。エレアコのアンプは周波数特性はモニターアンプに近いはずだし、

アンプ自体は定格100Wだから十分使えるはずなんですが。

問題は入力レベルでした。入力レベルにはおおざっぱに分けるとラインレベルとマイクレベルに分けることができます。

マイクレベルは普通-50dB・600Ω、

ラインレベルは-20dB・50kΩと電圧レベルもインピーダンスも全く違うのでそのままでは普通に音は出ません。

ところで入力レベルとか、dBというのは何でしょうか。dB(デシベル)というのは普通は増幅度の単位で、

増幅度H=20log(出力電圧/入力電圧)[dB]

で表し入出力電圧が同じ時0[dB]、10倍で20[dB]、100倍で40[dB]、1000倍で60[dB]となります。

それではラインレベルの-20[dB]というのは何と比べているのでしょう。

マイクには50kΩくらいのハイインピーダンスのマイクもありますが、

普通は600Ωくらいですこのマイクインピーダンスに1mWの電力が発生したときを基準とし、0[dB]となります。

正確には増幅度の単位と区別してmWのmをつけ0[dBm]と書くのが正式です。

このときの電圧は

電力P=V×V/R[W]

よりV=root(P×R)

V=root((1/1000)×600)

電圧は0.775[V]となり、-20[dB]はこの10分の1の0.0775[V]となります。マイクレベル-50[dB]というのはえーっと、

-50=20log(Vm/0.775)だから、

-2.5=log(Vm/0.775)として(Vm/0.775)=(1/300)、

Vm=0.775/300=0.00258、

約2.58[mV]となります。

インピーダンスも重要です。たとえば1.5Vの乾電池に1Ωの抵抗をつないでも抵抗の端子には1.5Vは出てきません。

これは電池の内部抵抗が数Ωあるためで、それなら10kΩ位を接続するとどうでしょう、確かに1.5V出力するでしょう。

しかし、出力というのは電力なので電圧が高くても電流が少なくては電力は大きくなりません。

計算では出力側の内部抵抗と負荷のインピーダンスが等しい時最大電力となります。

話を戻しますと、エレアコ用のアンプがどのくらいのインピーダンスでどのくらいの入力レベルなのかわかりませんが、

音は出ているのでもう少し大きくできればよいということで10倍20[dB]程度のアンプを目指します。

この程度であればトランジスタでもFETでもいけると思いますが。インピーダンスのマッチングを考えFETの2SK30Aという、

どこにでも転がっている接合型のFETを使うことにしました。上の写真が外観で体積のほとんどは入出力のジャックと、

9Vの角形乾電池でしめられています。

右の配線図が回路でごくごく一般的な配線となっています。FETなので入力インピーダンスは十分に大きく、

600Ωのマイクでも50kΩのマイクでも両方使えます。

[TOP]

フルート・マイク 2008/6/11

上記にエレアコアンプとマイクの話を書きましたがこれがそのマイクです。右下の小さい突起物がそうです。

マイク本体は直径5mm、長さ5mmくらいしかない小さなコンデンサマイクで本体1個350円です。

上記にエレアコアンプとマイクの話を書きましたがこれがそのマイクです。右下の小さい突起物がそうです。

マイク本体は直径5mm、長さ5mmくらいしかない小さなコンデンサマイクで本体1個350円です。

そのマイクの配線に銅の単線を用いて自由に曲げられるようにしています。

マイクから7〜8cmの所に竿用の洗濯ばさみを固定しいろんな所に挟めるようにしてあります。

具体的にはフルートを挟めるよう洗濯ばさみの内側にスポンジを張り付けてあります。

さらに1m50くらいの所に電源やスイッチを組み込んだケースがあり、これはポケットの中に入れておきます。

洗濯ばさみは水色のものに黒いマジックで黒く塗っておいたのですが何度か使っているうちにはげてしまいました。

プラスチックのケースは押しピンが入っていたケースですが、すぐに開いてしまうので緑色のひもでしばってあります。

これをフルートのマウスピースの近くに挟みマイクを口元に持ってゆけばいいわけです。

マイクスタンドがいりません。自由に動けます。ただし、ワイヤレスではありません。

コンデンサマイクなので、電源も必要です。

右図に配線図を書いてますが。すごく簡単な配線です。

スイッチやパイロットのLEDを付けなければコンデンサ1個と乾電池だけです。

やはりスイッチくらいはほしいし、スイッチが入ればパイロットくらいは必要です。

LEDを点けるには2V以上は必要なので乾電池も2個必要です。

そんなに何度も使ったわけではないのではっきりとはいえませんが、

思っているほど音は悪くありません。

私自身は本番に使ったことはありませんが、フルートの人に1度クラリネットでデキシーを吹いた人に1度貸したことがあります。

普通のマイクではどうしてもハウリングを起こしてしまうということで、これを本番にお貸ししました。

このマイクはあまり感度が良くないのでクラのベルの中につっこんで使用しますが、

遠くの音はあまり拾わないのでハウらないようです。

本当はワイヤレスの方が機動性が良いと思います。技術的には大したことはありませんが、結構値段がいきそうです。

それでなくても私自身は本番で1度も使ったことがありませんし、

この500円ぐらいで作れるおもちゃ的な気楽さが一番だと思っています。

[TOP]

RIAAイコライザーアンプ 2008/6/12

RIAAというのはアメリカ合衆国のレコード会社による業界団体で、

その団体が決めたレコーディングのときの周波数特性をRIAAカーブといいます。

機械的な振動を用いるレコードの場合、自然の音声の周波数分布においては、

高音域は音圧レベルが低く、記録波形の振幅も小さくなり、ホコリの影響や電気的ノイズに記録音声が埋もれてしまいやすいです。

一方、低音域の音圧レベルは高く、波形の振幅が過大であると隣接する音溝にも影響し、

盤面の溝の送りピッチを大きくする必要が生じて、収録時間が短くなります。

そのため、レコードでは原盤のカッティング時に、

低音域を減衰させ高音域を強調して記録し、再生時に記録時と逆の周波数特性をもつ補正増幅器、

すなわちイコライザアンプを通して再生することで、再生される周波数特性が平坦になるような手法を用いました。

右の図がその特性曲線で、赤い特性で録音し、青い特性で再生します。

以下はwikipediaよりのコピペです

「RIAA (Recording Industry Association of America) は、アメリカ合衆国のレコード会社による業界団体である。

多数のレコード・レーベルや配給会社が加盟しており、アメリカ全体の流通量の90%を占めている。

訳語として「アメリカ・レコード協会」、「全米レコード協会」、「全米レコード工業会」など。

レコード技術の標準化を目的に1952年に設立され、RIAAカーブを規格化。

その後もコンパクト・カセット、DAT、コンパクト・ディスクなど音楽ソフトの技術標準の管理に大きな役割を持っている。

現在ではライセンスやロイヤルティの管理業務も行っており、ゴールドディスク認定は注目されている。」

前にもどこかで書きましたが、私はまだLPレコードを大事に持っており時々聞いています。

プレーヤーはダイレクトドライブなので30数年まだ故障もせずに回っておりますが、アンプは何台か代替わりしています。

現在使っているアンプとCDプレーヤーは粗大ゴミからいただいてきたものです。両方メーカーも違いますし、

無駄に大きいです。しかし、特性に問題はありません。ただ、最近のアンプにはレコード用のイコライザがついていません。

仕方がないので図のような回路で自作しました。といっても共立電子の通販で購入した共立エレキットです。

いまだにこんなキットを置いているところを見ると、結構私みたいにしつこくレコードを聞こうとしている人間がほかにもいるのでしょう。

何となくうれしくなります。

電源回路は自作しました。といってもほとんどはACアダプタですんでしまって、

レギュレータとフィルターコンデンサを付け加えただけです。

よく見ればわかりかもしれませんが、リサイクルショップの100円の正札が付いたままです。

同じ特性の電源回路を作るとすると電源トランスだけで2〜3千円はします。こんなものを作るとき、

適当なアダプタを買い置きしておくと便利です。まだ10個以上在庫があります。

[TOP]

信号機の模型 2008/6/21

赤・青・黄3色一度についた変な信号機実は本物ではありません。

大きさからいっておもちゃでもなさそうです。

これはある人からの預かりもので、この信号機の制御回路を作ってくれないかとたのまれたものです。

そのある人というのは、このへんで音楽をやっている人ならすぐにわかりますが、パーピーというバンドのリーダーです。

この人はちょっと変わっていて、こんながらくたのようなものが好きで、

車もマツダの800ccくらいのオート3輪を持っていてナンバーを付けて公道を走っているような人です。

最初ダイハツのミゼットかと思ったのですが少し大きくふっくらとした感じです。おそらく40年以上は前の車だろうと思います。

車だけではありません。

自宅の敷地内に建坪で7〜8坪くらいの2階建てのプレハブを建てていて楽器やPA機材の倉庫にしているのですが、

中には宝の山(興味のない人にはガラクタの山)がつまっています。

エレキギターだけでもおそらく100本以上、

そのほかにマーシャルのアンプやJBLのでっかいスピーカユニットなどよく奥さんが許しているものだと思ってしまいます。

信号機の回路ですが、私が自分で使うなら今ならピックでしょう、メモリもCPUもすべて1つのICの中におさまり一度

書き込んでおけばずっとそのまま使えます。制御の対象は3ビットなのでいつも使っている16F84であれば十分でしょう。

しかし、使う人は(何に使うんでしょう?)ピックライターも持ってないでしょうし、ソフトの知識もないと思われます。

そこで昔を思い出し、Z80内蔵のポケコンPC−G801を使うことにしました。

インターフェイスを使わなければ出力3ビット入力3ビットしか使えませんがぎりぎりOKです。

最近工業高校を卒業していらなくなった若い人が定価が1万円以上もするポケコンを千円くらいでヤフオクに出しているので

おそらく安く手に入ると思います。

実は私PC−G815と850の2つをすでに持っていますが、もったいないので一番安い801で十分でしょう。

しかし、スイッチングはどうするのか、ポケコンの5Vと信号機の電源100Vの絶縁はどうするのか課題は山積みです。

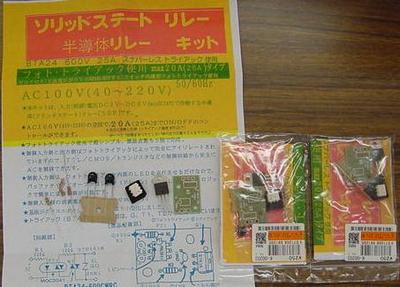

ソリッドステートリレー 2008/6/25

前述で書いたような、半導体で電力をon・offする分野をパワーエレクトロニクスといいます。

高校の時電気機器という科目の一番最後、

変圧器・直流機・誘導機・同期機のあと卒業する前にちょっとだけかじったおぼえがあります。

SSS(シリコンシンメトリカルスイッチ)とか、GTO(ゲートターンオフサイリスタ)など、

まるで車の名前みたいだと思った記憶があります。

普通に半導体スイッチはトランジスタやFETでもできますし、

最近ではIGBTなどというそれらの両方をあわせたような物もあります。

しかし、いずれも大電流となると値段が高く使い方も面倒そうです。

パワエレと言えばサイリスタ(SCR)がすぐにうかんできますが、

普通のサイリスタでは整流作用があるので、交流は半波しか利用できませんし、

直流ではonはできてもoffはできないのです。

だから、サイリスタを直流で使う場合はoff専用のスイッチが必要でした。

それを改良してゲートでoffできるようにした物が先のGTOです。

ただ、GTOも交流で使えば半波のみで、さらに改良し双方向にしたのがトライアック(TRIAC)です。

ただし、トライアックを直流で使う場合はサイリスタ同様off専用スイッチが必要です。

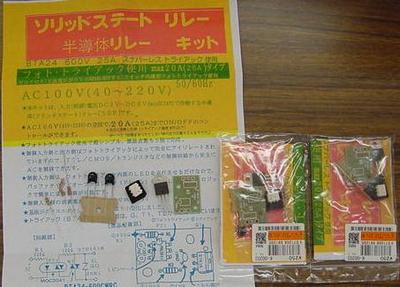

秋月電気でなにかよい物はないかと探していると、写真のソリッド・ステート・リレーというのがあり、

3〜8Vの制御電圧で200V25Aまで制御できるとありました。

このメインとなるスイッチが黒いトランジスタのような3本足のトライアックBTA−25で

600V25Aまで電力制御ができるということです。

このトライアックのゲートを制御するのは白い6ピンのデュアルタイプのフォトトライアック、

MOC3033という石です。

この石は一次側が5VのLEDで二次側が200V耐圧のフォトトライアックになっていて完全に低圧・高圧が絶縁されています。

黒いセラミックコンデンサのようなものはサージアブソーババリスタ(ZNR)というものであり、

ある一定の+−の電圧以上をカットするバリスタです。

負荷の誘導成分をスイッチングすることによるスパイク電流をカットする働きをします。

このトライアック自体がスナバレスになっている上、負荷が純粋な抵抗負荷なので、

たぶん付けなくても大丈夫でしょうが、せっかく付属している部品なので付けることにします。

回路図とスナバ回路 2008/6/28

これが信号機制御回路の回路図です。ポケコンの取説やキットの配線図を参考に書いてみました。

内側の方の点線の四角内がキット部分です。

キットには基板も付いていましたが、場所が大きくなるのでユニバーサル基板にまとめることにしました。

配線図からもわかるようにホトトライアックの中身はLEDとトライアックの組み合わせで、

LEDの光を受けてトライアックがONするようになっています。

一度制御信号を光に変えることにより低圧側と高圧側を絶縁しているのです。

ただこのトライアックでは大きな電流は制御できないので、

さらに大きな電流を制御できるトライアックのゲート信号につかっているのです。

ちょうどトランジスタのダーリントン接続のようなものです。

その後ろはスパイク電流カットのZNRとスナバ回路です。

スナバ回路というのは私もよく知らないのですが、経験から説明します。

このサイリスタやトライアックでは特性上電圧が0になったとき回路が切断するようになっています。

だから直流では0にならないため使えません。

負荷がコイル成分を持っていると電流が電圧よりも位相が遅れるというのは物理でも習ったと思いますが、

回路が切断したとき電圧より90度遅れて流れていた電流はまだそのまま流れようとします。

このとき(電流)×(OFFされた抵抗)により大きな電圧が発生しスイッチング素子をこわしてしまいます。

この電流を逃がすためCR直列回路や、ダイオードを組み合わせた回路を素子と並列に接続します。

これらをスナバ回路と呼ぶようです。

このメカニズムは調べても詳しく載ってないのでよく知りませんが、

以前直流モータの負荷電流をモータリレーで切ろうとしてリレーを放電で焼損してしまったことがあり体でおぼえました。

回路図用CAD「PCBE」 2008/7/7

PCBEて知ってますか?。プリント基板用CADソフトです。

MS−DOSの頃からのフリーソフトで大変世話になっています。

私が使っているフリーソフトはたくさんありますが、

このPCBEとJWCADの2つが一番お世話になっていると思います。

両方とも完成度がすばらしく高いソフトで、数万円の値段が付いてもおかしくない価値はあると思います。

写真がその画面で今回はプリント基板ではなく、

ユニバーサル基板を使いますが、このPCBEで回路設計をしておくと部品配置も検討できますし、

裏から見た配線もよくわかるので誤配線を防ぐことができます。

初心者は配線図を見ても実体の配線図がなかなかかけませんが、

このソフトを使い一度とにかく配線を済ませてから、いろいろと無駄な所を改良すれば良いわけで、

たとえば、トランジスタの下から左に行っている配線は、

コレクタから上に出しパターンを抵抗で飛び越してICに行った方が無駄がありませんでした。

このように後からどんどん改良点が見つかってきます。

配線図を見ながら直接ユニバーサル基板に配線をしていってもできないことはありませんが

一度CADに書いた方が何度もチェックできて安全です。

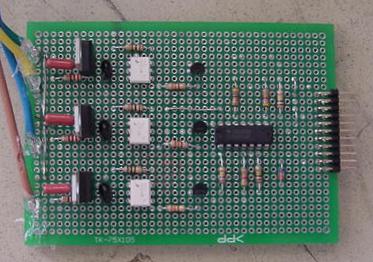

ユニバーサル基板 2008/7/21

先日のプリント基板作成CADの通りに配線したものがこれです。

PCBEでは印刷モードにネガ印刷や反転印刷などがあり、

配置や配線を考える時には部品側から見た図で、

配線を確認するときには反転印刷でプリントアウトし確認ができるのでとても便利です。

この基板、あまり見慣れないと思いませんか。別に裏表間違えて配線したわけではありません。

貫通基板といい、裏でも表でもハンダ付けができるのです。

しかも、エッチングの基板と違い少しくらいしつこくコテであぶっても銅箔がはがれる心配はありません。

私も初めて使ったのですが、これは優れ物です。少し値段は高くなりますが、買いだと思います。秋月の通販で購入しました。

この回路は普通の回路と違い裏に100Vが配線してあります。

このままポケコンにつっこんで使うことを考えていますが、

感電やショートが気になるので基板と同じ大きさのアクリルの板をホットボンドで配線側に接着しました。

信号機完成 2008/8/9

信号機が完成しました。制御は予定通りポケコンです。

シャープのPC−G801、この機種は20年くらい前、

教育機関向けのPC-Gシリーズの最初の機種としてシャープから学校限定で発売された物で、

同型の市販品はE-200です。BASICとCASLを搭載、CPUはZ80互換で、市販品との違いはRAMの容量(8Kか32K)だとか。

この型は工業高校の生徒が卒業したあといらなくなって新品を1万円以上で買ったのに

オークションでは2〜3千円で売り出したりしています。

BASICでゲームを打ち込んで遊んだり、圧電ブザーをつないでポケコンミュージックをしたりと結構遊べます。

左側に11ピンの端子があり3ビットの出力3ビットの入力まで使えるのでちょうど信号機の制御にぴったりです。

右側には24ピンくらいのデータバスがあり、インターフェイスを工夫すると最大で8ビットを6回路合計48ビットの制御ができます。

工業高校でBASICの勉強をしたり、電子制御の実験をするにはぴったりのシリーズで多くの学校が生徒全員に購入させています。

しかし、この型はディスプレイがテキストのみの4行でゲームを作るにはかなりの制約がありました。

その点最近の機種(PC−G850sかな?)はピックアセンブラやC言語、

CASL、BASIC、Z80アセンブラが付いており、

ディスプレイもテキストは6行でフルスクリーンのグラフィック関数も使え、

ゲームを作るにはぴったりのおもちゃです。

[TOP]

ipodアンプ 2013/1/21

平成20年、もう5年くらい前になりますが、

平成20年、もう5年くらい前になりますが、

課題研究の授業でipodやウォークマンを大きな音で聴きたいという希望で、

専用のアンプを作ることにしました。

いつものように私も一緒に作りながらの指導となります。

最近はインターネットで調べられますので、本当に便利になりました。

調べましたところTA8201AKというオペアンプを使ったアンプがよさそうだとこれに決まました。

いつものように佐藤や秋月の通販で部品をそろえます。

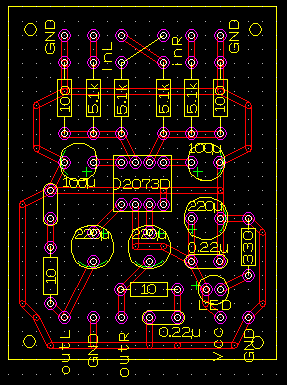

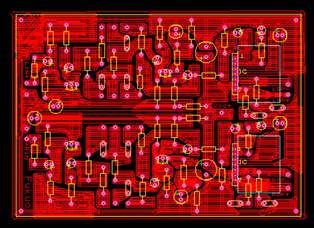

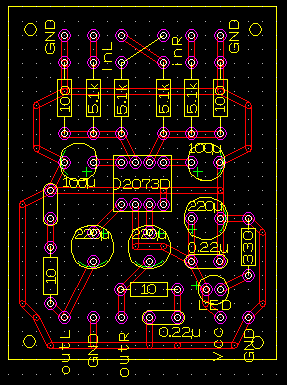

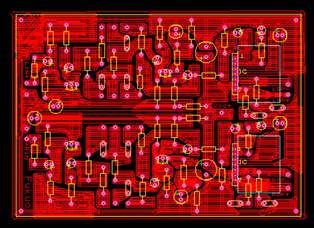

回路はプリント配線をエッチングで作るため、PCBEというフリーソフトで設計します。

このソフトはフリーでありながらプロも使っているすぐれもので、私もいつもお世話になっています。

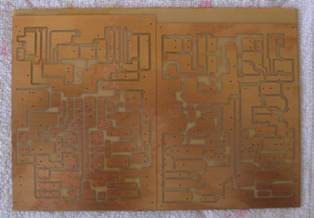

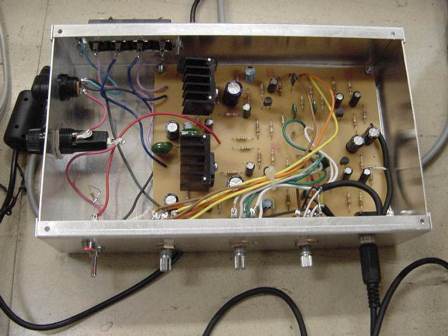

左の写真は出来上がりの外観ですが、下に基盤のできるまでの写真を掲載します。

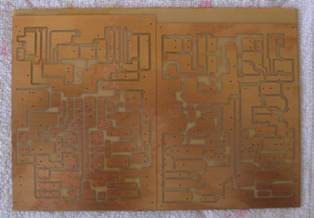

このころ務めていた職場には大きなエッチングマシンがありA3くらいならエッチングできていました。

すでに相当古くぼろぼろでしたがまだ使えていました。現在は新しい機械に更新されているようです。

|

|

|

|

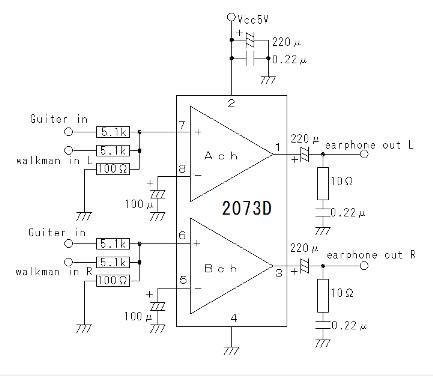

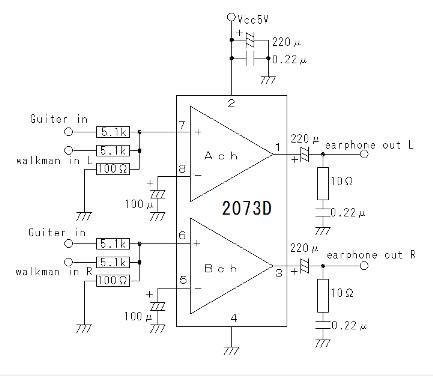

回路図、上下に2回路

ステレオになっています。 |

PCBEのパターン作成

画面です。 |

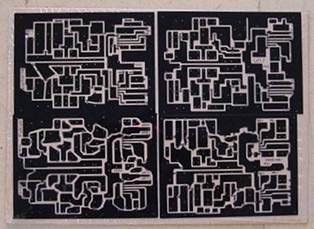

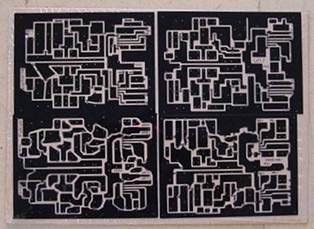

PCBEをプリントアウト

するとエッチングマスク

ができます。(4回路分)) |

エッチングすると

基盤のできあがりです。 |

基盤さえ出来上がれば配線は1時間くらいで出来上がります

基盤さえ出来上がれば配線は1時間くらいで出来上がります

但し、生徒がこの作業をすると、まずPCBEの製図が間違いないかチェックがいります。

生徒は電流のよく流れる太い線が必要な回路や、信号を最短につなげる回路をよく理解していません。

さらにエッチングしたときの廃液ができるだけ少なくてすむように、

アースはシールドや配線の都合など考えて周りにぐるっと作ること。

電源を真ん中に太く配線するなどのノウハウを教える必要があります。

実際は配線図通りの細い配線でもたぶんまともに動くとは思いますが、ようは気分的なもんだいです。

最後にシャーシに組み立てて配線することになりますが、ここでもたくさんのノウハウがあります。

たとえば入力ラインと出力ラインを近づけないこと、これは発信の防止になります。

入力線にはシールド線を使う。これは発信防止や雑音防止になります。

ボリュームのアースと信号線は左右間違うと左回しで音量が大きくなりふつうと反対になります。

このように教科書に書いていないけど配線の時気を付けることがたくさんあります。

結果全員うまく動きましたが、パターンの間違いを削ったり、ジャンパでつないだりいろいろありました。

音もまあまあで出力も十分にあり結構つかえるアイテムとなりました。

[TOP]

エレキ練習用アンプ2015/8/2

私はいろんな楽器を演奏しますが、顧問をしている吹奏楽部では主にアルトサックスを吹いています。

私はいろんな楽器を演奏しますが、顧問をしている吹奏楽部では主にアルトサックスを吹いています。

ただ、何分人数の少ないバンドですので、その年により足らないパートを補うようにしています。

昨年はバランスが良かったので楽器では参加せず、指揮に専念していました。

その前はバリトンサックス、その前はテナーサックスがそれぞれいなかったので、私も生徒に混ざって参加していました。

今年、チューバを吹いていた3年生が引退して低音楽器が不足したのでエレキベースをすることにしました。

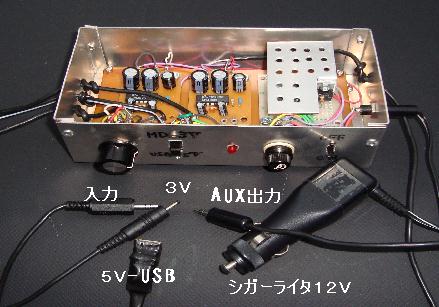

この左の写真の器具ですがベースアンプなしでもイヤホンで音を聞け、

しかも携帯やiPodをつないでミキシングできる、個人練習に必須のアイテムです。

写真ではソニーのデジタルレコーダをつないでいます。

右の写真は回路だけのアップで、オペアンプIC1個、電解コンデンサ5個などを使っています。

右の写真は回路だけのアップで、オペアンプIC1個、電解コンデンサ5個などを使っています。

写真の右上がベースからの入力、右下がレコーダからの入力です。

左上がイヤホンアウト、そのしたは電源スイッチ、下面の線は5Vアダプタ電源よりの入力です。

アダプタはハードオフで200円で買ってきたケータイ充電器のアダプタです。

ケータイのアダプタはスイッチング電源なので、小さくて軽くてとてもよいです。

左下が回路図です。オペアンプは2073DというICで1個でステレオが作れるというすぐれものです。

オペアンプを使うと部品数が少なくてすむのでとても便利です。

回路はごくごく一般的なものであり、入力部分の抵抗でミキシングしています。

右下は回路設計CADのフリーソフトPCBEの画面で、

MS−DOSの頃から世話になっているとっても便利なソフトです。

本当にこんなに便利なソフトがただで手に入るのはとても幸せなことだと思います。

このPCBEをプリントするだけでプリント基板の正確なマスクができます

ただ、プリント基板用のマスクをプリントするにはいろんなノウハウがいります。

例えばプリントモードを精密モードにするとか、

コピー機を使うと微妙にピッチがずれるのでコピーは使えないとか

いろいろ気を付けなければいけないことがあります。

[TOP]

[Home]

上記にエレアコアンプとマイクの話を書きましたがこれがそのマイクです。右下の小さい突起物がそうです。

マイク本体は直径5mm、長さ5mmくらいしかない小さなコンデンサマイクで本体1個350円です。

上記にエレアコアンプとマイクの話を書きましたがこれがそのマイクです。右下の小さい突起物がそうです。

マイク本体は直径5mm、長さ5mmくらいしかない小さなコンデンサマイクで本体1個350円です。

平成20年、もう5年くらい前になりますが、

平成20年、もう5年くらい前になりますが、

基盤さえ出来上がれば配線は1時間くらいで出来上がります

基盤さえ出来上がれば配線は1時間くらいで出来上がります 右の写真は回路だけのアップで、オペアンプIC1個、電解コンデンサ5個などを使っています。

右の写真は回路だけのアップで、オペアンプIC1個、電解コンデンサ5個などを使っています。