織田戦記5

信長の反攻

I think; therefore I am!

|

|

|

長篠の戦い

長島を制圧した後の信長にとって、主要な敵は大阪と越前の本願寺と武田勝頼であった。中央位置を占める有利を生かすには軍勢の移動を早めることが重要である。信長は10月ごろより街道の整備に力を入れ、翌年2月までにその多くが完成した。街道の整備と同時に関所の廃止も行い、人々の往来を容易にした。商業都市は信長の重要な財源であり、商業の発展を期してのことであった。

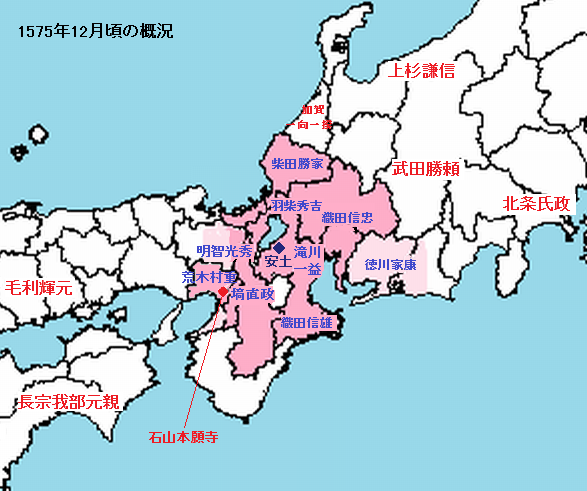

11月には荒木村重を伊丹城にいれ、摂津を任せた。翌1575年2月27日、信長は上洛した。石山本願寺への総攻撃を秋に行うと予定しており、塙直政にすでに任されていた山城南部に加え大和も任せ、細川藤孝を丹波と山城北部に配した。また、この時期には九州の大友宗麟と誼を通じるなど遠隔地の大名との外交を行った。3月の間に関白の二条晴良の子である二条昭実に養女を嫁がせ、窮乏している公家に徳政令を発して本領を回復させるなど、朝廷の取り込みを図っていた。

そして、信長は10万とも言われる軍勢を集結させていた。石山本願寺本体への攻撃の前に、周囲の制圧を図ったものであろう。4月6日、信長は京都を出発し、高屋城の攻撃を始めた。高屋城には三好三人衆なき後最後まで信長に対抗していた三好康長が入っていた。部下に高屋城の包囲は任せて、信長は石山本願寺方面まで進出した。作物を刈り取り、付近を放火した上で、石山本願寺の南方にある支城の新堀城を攻撃し、19日には攻略した。これを受けて、三好康長は降伏した。信長は本願寺ともパイプを持つ三好康長を許した。石山本願寺は丸裸となったが、武田勝頼が侵攻の動きを見せており、信長は河内の城を全て破却して4月21日には京都へ戻り、28日には岐阜に至った。

4月より三河に侵攻した武田勝頼は、5月8日長篠城を包囲し攻撃を開始した。救援要請を受けた信長は5月13日に岐阜を出陣、14日には岡崎に到着して家康と合流し、18日には長篠城の手前(西方)4kmの設楽原に至った。

大きな地図で見る

設楽原は丘陵が連なっており、そのひとつである弾正山に先陣をつとめる家康の本陣が置かれた。そして弾正山の敵正面側には柵を廻らし塁壁を構築して、強固な防御陣地を築いたのである。また、信長は数千という大量の鉄砲を用意していた。機関銃の登場後の戦史においては、アメリカの南北戦争や日露戦争のように機関銃が配備された陣地に攻撃をかけた側が大損害を受けて敗退する例は数多く存在するが、機関銃のない時代に信長は大量の鉄砲によってこれを行おうとしたのである。日本で大規模に野戦においてこの戦術を採用したのは信長が初であろう。陣地を構築した後、信長は動かなかった。

これに対して、20日に武田勝頼が動き、長篠城には一部を残して設楽原に移動し、陣地の正面に布陣した。武田氏の軍勢を打ち負かす好機を得て信長はひとつの手を打つ。家康配下の酒井忠次に銃を装備した500の自らの精鋭を与え、家康の弓と鉄砲の精鋭とあわせた数千の兵で南から迂回し、長篠城東南の鳶の巣山の武田軍の陣営を攻撃させたのである。酒井忠次は鳶の巣山の武田軍を突き崩して長篠城に突入し、中の兵と合流して打って出て長篠城を攻撃していた敵を敗走させた。こうして長篠城の救援に成功した。長篠城が落ちたことで後背を塞がれる形となった武田勝頼は正面の信長・家康の本隊を攻撃して事態を打開する必要に迫られた。

5月21日、遂に武田軍の突撃が始まった。信長配下の鉄砲衆は1000名おり、敵が突撃してきたら、陣地より射撃した。武田勝頼は入れ替わりで突撃を敢行させたが、鉄砲の射撃で突撃ごとに大きな犠牲を出した。信長は敵が退けばそれを追わせることもあった。昼過ぎには大打撃を受けた武田氏の軍勢は退却を始めた。信長はこれを見逃さず陣地から打って出ての総追撃を命じた。武田氏の損害は1万に及んだともされる。こうして後世に長篠の戦いと呼ばれる戦いは信長の大勝利に終わった。ちなみに、広く流布している三段撃ちの戦術については真偽を確かめようがないというのが実情である。

越前攻略

長篠の戦いの後、信長は三河国内の処置を行って5月25日に岐阜に戻った。また、美濃東部の岩村城には武田氏が進出してきていたが、信長は長男信忠を派遣してこれを包囲させた。家康も6月には二俣城を包囲するなど、武田氏への反撃を開始した。

越前には顕如が送り込んだ下間頼照ら本願寺の坊主たちが支配していたが、重税を課すなど苛政を行ったため、支持を失っていた。また、越前の地元勢力は落下傘で入ってきて利益を独占する下間頼照らと対立を深めていた。信長はこれを見逃さず、1575年6月ごろまでに非本願寺勢力を引き入れる工作を行い、味方につけることに成功していた。信長は7月に上洛して朝廷との関係構築や内政を行った後、8月12日、陸海よりあわせて5万を優に越える大軍を以て越前に侵攻した。

4万程度の信長の主力は14日には敦賀に入り、15日には秀吉・光秀を先鋒として各武将を攻撃に送り出した。すでに分裂により防衛体制の不十分な一揆勢は各地で敗戦を重ね、秀吉・光秀らは越前の国府のあった府中までその日のうちに制圧した。海上からも数百艘で上陸し、攻撃をかけた。16日には信長の本隊も出陣し、まだ陥落していない砦を攻撃した。一揆勢は劣勢を悟りすぐに撤退したが、逃げ込もうとしている府中はもはや織田方の制圧するところとなっていた。秀吉・光秀らは府中に逃げ込んできた数千人の一揆勢を殲滅した。信長は長島同様、一向衆を全員抹殺するつもりであった。23日まで掃討戦が行われ、一揆勢数万人を殺害した。下間頼照も逃亡中に捕らえられ斬首となった。一部の者は隣の一揆持ちの国加賀へ逃れた。23日に信長は一乗谷へ移動し、加賀南部を秀吉・光秀・梁田広正らに攻撃させた。一揆の影響の少ない2郡を制圧して梁田広正を置き、残りは越前に戻った。

信長はこの後9月23日まで越前に留まり、越前の支配体制を整備した。柴田勝家を中心に、佐々成政・前田利家・不破光治らを置いた。しかし、これまでの経緯から統治の難しい越前ゆえ、内政能力は未知数の柴田勝家に白紙委任はしなかった。信長は越前統治のための掟を作成し、柴田勝家らに遵守を求めた。その内容は主に以下のようなものであり、信長の政治感覚を窺い知ることができる。

- 税や賦役を勝手に課さないこと。

- 地元勢力を懇ろに扱う一方、油断しないこと。

- 公平な判断行うこと。

- 領内の一部を功労者に分配する用意があることを示し、厳密に実施すること。

- 以前の公家領を公家に還付すること。

- 関所を廃止すること。

- 信長の指示に従う一方、無理と判断すれば強行せず申し出ること。

さらに、佐々・前田・不破の3名には柴田勝家の行動を報告するよう命じた。光秀は9月上旬に坂本へ戻らせ、丹波攻撃に備えさせた。信長は9月26日に岐阜に戻った。

長島・越前の一向一揆及び武田氏の敗北により、信長は石山本願寺を総攻撃できる環境が整った。もとよりこの年の秋に総攻撃をかけると各所に通達していたのである。この孤立無援の状況で攻撃を受けることを避けるため、顕如は三好康長らを通して信長に講和を申し入れた。石山本願寺について、信長は長篠の戦いの後、「この上大阪(石山本願寺)一所の事、数に足らず候」と書簡の中で記しており、すでに重大な問題ではないという認識であった。10月3日より上洛していた信長は講和を受け入れ、10月21日講和が成立した。しかし、本願寺はまだ信長が思っているほどは弱くなかった。

1575年10月、明智光秀による丹波攻略が始まった。有力な波多野氏をはじめ、丹波東部の諸勢力は調略によって織田家に従った。勇将として知られていた赤井直正は黒井城に篭城して抵抗した。光秀は黒井城を圧倒的な兵力で包囲した。光秀は兵糧攻めを行うこととし、春までには落城すると見通していた。

11月4日、信長は朝廷より大納言に任じられ、7日には右近衛大将にも任じられた。源頼朝や足利義満が大納言と右近衛大将を兼任しており、また、足利義満以降の将軍は右近衛大将を兼務しており、まだ形式上は足利義昭が征夷大将軍であることから、これは信長が朝廷から実質的な武家のトップとして公認されたことを象徴しているといえる。

長篠の戦いの後、信忠がすでに5ヶ月以上包囲しつづけている岩村城はいよいよ窮まりつつあった。11月10日、城兵は夜襲に打って出た。しかし、信忠はこれを返り討ちにした。戦意を喪失した岩村城は降伏を申し出、信忠はこれを受け入れた。同じころ、武田勝頼も岩村城救援のため出陣したが、落城の報を受けて撤退した。信長も武田勝頼出陣の報を受けて15日には岐阜に戻ったが、信長の出陣はなかった。信長は岩村城から送られてきた城将の秋山信友らを許さず処刑し、さらに信忠に岩村城を再攻撃させ、残るものを焼き殺した。こうして武田氏の勢力は美濃から駆逐された。

1575年は信長の覇者としての立場が確立された年となった。多くの勢力が信長に従うことを表明したのである。11月28日、信長は信忠に家督を譲り、尾張・美濃という織田家のいわば本国を信忠に任せることにした。これによって信長は自身を一大名ではなく、諸大名に号令する存在として位置づけた。そして、1576年1月中旬、新たな本拠地としてより京都に近く琵琶湖の水運を利用できる安土を選び、丹羽長秀に安土城の築城を命じた。

同じころ、1576年1月15日、黒井城を包囲している明智光秀を波多野氏が叛いて急襲した。虚を突かれた光秀は敗北を喫し、坂本まで撤退した。丹波東部に力を持つ波多野氏が反信長となったことで、丹波の攻略は振り出しに戻った。

戻る

Top