|  |

茨城海上保安部 交通課 主任航行援助管理官の三田さん(左)から灯台の説明を受ける |

| 伊藤 忠(旭町) |

|

国道245号線を走ると海側に白亜の大きな灯台、「日立灯台」が見えてきます。

日立港の新設開港にあわせ、昭和42年3月末に設置、初点灯されましたが、その後、平成12年3月に改築されました。地上から塔頂まで(塔高)24.5m、水面から灯火まで(標高)42.4m、下部に海を見渡す展望台を併設したデザイン灯台です。

光度21万カンデラ(光度とは光の輝きを表し、単位はカンデラ。一カンデラはろうそく約一本の輝きのこと)で、光達距離は12.5海里(約23km)です。日本一光度の大きい灯台は、160万カンデラの光を放つ室戸岬灯台と言われています。

灯台のある岬周辺には芝生の公園「古房地公園」があり、きれいに整備された公園内では、体操やジョギングを楽しむ人が見られます。この公園は水面から高さ約20mの岸壁の上にあり、灯台と芝生広場越しに、太平洋、日立港、久慈浜海水浴場などが見渡せる、太平洋に臨む景勝地です。

大甕駅前中央の広い道路を海に向かって歩いて約15分、国道を渡ると右側に灯台が見え、手前のレストランの裏から古房地公園となります。

では、最後に皆さんにお聞きします。「日立灯台の管理はどこが行っているでしょうか?」今年11月に行われた「ふるさと日立検定試験中級」の問題でもありました。

答えは「海上保安庁」です。皆さんは知っていましたか。 |

|

|

| 渡辺仁一(下深荻町) |

|

中里中学校のグラウンド西側を流れる里川の清らかな流れに沿って、里川水辺空間は平成19年3月に施工されました。

春は野山の新緑や桜が里川に映え、夏は水遊び・魚とり・バーベキューを楽しみ、秋は里川沿いの「もみじの紅葉」が見事です。 また、冬は氷の芸術「つらら」が1月中旬から2月にかけ里川水辺空間の対岸で見られます。

対岸の斜面はイシガンバッケといい、東河内八景の一つ「石ヶ峰の夜雨」はここを指して名づけられた景勝地です。

里川水辺空間の管理は地域に依頼されているため地域ボランティアやきららライオンズクラブの協力をいただき、年4回の河川の 清掃やゴミ拾い・草刈り・芝の手入れがされているため快適な時間を過ごすことが出来ます。

自然豊かな中里学区の四季折々の楽しみ方が出来ますので訪れてみてはいかがでしょうか。 |

|

|

|  |

左から河野さん、助川山保全くらぶの多田さん |

| 河野幸恵(西成沢町) |

|

遠くはカシマサッカースタジアムの照明も見える展望台がある「助川山市民の森」を「助川山保全くらぶ」の多田恒雄さんに案内してもらいました。

同くらぶによって整備されたネイチャートレイル(自然遊歩道)を進んで行くと、えびフライそっくりの形をした、まつぼっくりを発見。リスがかじった跡だそうです。更に登って行くとおむすび池が見えてきました。アキアカネが乱舞し、ここではザリガニ釣りが出来ます。餌の付いた釣り竿が完備され、子どもが喜びそうなスポットです。

西へ行くと高鈴山へのハイキングコースがあり、ムササビやイノシシに出合えそうな予感になんだかワクワク、ドキドキします。まさにワンダーランドに迷い込んだ気分になります。

元旦の朝5時30分に駐車場に集合し、1時間登って頂上での初日の出をみんなで見るそうです。 |

|

|

|  |

豊浦小学校にある大津淳一郎の銅像 |

| 田原美恵子(川尻町) |

|

日立市の北部に位置する豊浦小学校、その門を入ると正面に銅像が見えてきます。その人は大津淳一郎(1856年多賀郡折笠村生まれ)、豊浦小学校の初代校長です。

短期教員養成機関である水戸の拡充師範学校を明治7年卒業後、出身地の折笠小学校の教員となりました。その後、折笠小学校が川尻小学校に統合し、明治11年川尻小学校の初代校長となりました。これが現在の豊浦小学校です。

しかし、教員の職を辞した淳一郎は、県職員・県議会議員を経て、政治家の道を歩み、国会を開設させ自らも衆議院議員として11回も当選するなど活躍しました。

その後、貴族院議員となったことを記念し昭和3年に折笠地区に「鈴山記念館」が建設され、庭園が造り直され「養高園」と命名されました。地上3階、地下1階の建物は痛みのひどくなった昭和45年に取り壊され、現在は記念の碑などが残っているだけです。現在この地は私有地のため一般には公開していませんが、長老として政界に重きをなし、特に教育関係に尽くした功績は大きかったようです。 |

|

|

| 飯塚淳子(森山町) |

|

久慈サンピア日立は、1988年11月に厚生年金施設として、みなと町に建設されました。

ホテルには会議室や宴会場、テニスコート、プール、スケート場などもあり、南部地区の中心施設としてにぎわっていました。

2010年4月からは、従業員や施設はそのままで、日立市所有(指定管理者制度により運営)となりりました。

施設は、東日本大震災により甚大な被害を受けましたが、従業員が一丸となり、その年の7月にはホテルの営業を再開しました。地域のかたがたが、お風呂や宴会で利用してくれたおかげで、徐々ににぎわいも回復しつつあるそうです。

地元のイベントや防災訓練にも参加し、地域との連携も図っています。

人工の光明石温泉はホテルの3階にあり眺めもよく、日帰りでも利用出来ます。レストランは地元の食材を利用していて、お得なランチもあります。BRT(バス高速輸送システム)が完成すれば、大甕駅からの交通の便もよくなりますので、皆さんも気軽に立ち寄ってください。 |

|

|

| 加藤忠男(桜川町) |

|

「今蹴ったのは三億年前の石ですよ」、地質研究家・國府田克彦さんに桜川を案内していただきました。

桜川は、大久保の第3トンネルのさらに上を水源とし、中丸・末広・諏訪・桜川町、国道6号線、多賀町、国道245号線を経て河原子の海岸までの全長約5kmで、川沿いには桜川緑地を初め公園も整備されています。

春の桜に始まり季節ごとに私たちの憩いの場である桜川。大久保中学校北側には、約3億年前の古生代から人類が生活し始めたおよそ一万年前に至るまでの露頭ろとう(地層の見える崖)があります。

太古より桜川はたびたび氾濫を繰り返し、しだいに扇状地を形成していきました。その扇状地の上に現在の私たちの生活があります。

70年前の地形図では、羽黒から戸沢までの1kmは「水なし川」になっています。大雨が降ると出水したようですが、その氾濫などによって多賀山地から運ばれてきた石が、今、私たちの踏んでいる3億年前の頁岩けつがんやもっと古い時代に出来た石なのです。

悠久の歴史に思いを馳せ、桜川沿いを歩いてみませんか。 |

|

|

| 持田幸雄(諏訪町) |

|

「ファー涼しい」諏訪の水穴の前に立った時の第一声です。訪れたのは8月初旬の暑い日でした。

諏訪の水穴は諏訪から常陸太田市へ抜ける県道の鮎川添いにあります。県道脇には、案内の看板があり、諏訪の水穴のいわれが記されています。それによると、遠い昔、信州諏訪大社の御分霊をこの諏訪の地に祀られた神官万年太夫藤原高利夫妻が自分の木像を造り諏訪神社に納めて水穴に入り、再び帰らなかったという伝説があります。

諏訪の水穴は、鍾乳洞の一種ですが、正確にその内部を調査した記録は残っていないようです。

諏訪地域の美しい自然と優れた文化遺産への関心と理解を深めるために、昭和56年から約30年にわたり、諏訪小学校の5・6年生を対象に「ふるさと教室」を夏休みに開いています。子どもたちも地域の大人たちと水穴の中へ入ります。その時の感想文を見ると、皆その不思議さに感嘆しているものばかりです。

近くを通った際には車を止め、一度のぞいてみてはいかがでしょうか。 |

|

|

長谷川正廣(高鈴町) |

|

平成14年8月22日に日立市指定史跡に指定された「山野邊家墓所」には、助川海防城の初代城主義観よしみ公と累代の城主とその家族が葬られています。

墓所は日立中央インターの東側の東平山の一角にあり、眼下に市街地を、遠くに太平洋を望み、その雄大な眺望は訪れる人に感動を与えます。

激動する幕末の維新期に、助川海防城主として、更には海防惣司そうしとして、山野邊家が果たしてきた業績は、我が国の海防の歴史に大きな足跡を残しました。

墓所前にある案内板には、山野邊家の成り立ちから水戸藩祖徳川頼房よりふさの請いにより家老として迎えられたいきさつ、九代藩主徳川斉昭なりあきの命により助川館(海防城)の初代館主として移住してきた義観よしみが、この地を累代の墓所に決めたことや、墓地の配置図などがわかりやすく書かれています。

墓所の入り口に植えられている「多行松たぎょうしょう」は、幹の下の部分から枝分かれしながら上に広がるみごとな松で、史跡周辺の景観を良くするための重要な役割を担っています。 |

|

|

戦災にも耐え、今も現役の旧共楽館

城地京子(高鈴町) |

|

仲町地域は、日立市発展の原点とも言える日立鉱山と日立製作所の発祥の地です。名所旧跡も多く、山と川に囲まれた自然豊かな地域です。旧共楽館は大正6年に日立鉱山の娯楽と修養、教化の場として建てられました。

えんじ色の屋根に黒い板壁、白い漆喰(しっくい)の建物。

正面は千鳥破風(ちどりはふ)と左右の唐破風(からはふ)の屋根。

大正、昭和期には歌舞伎・芝居・映画・浪花節・演芸など日立の文化の中心となった建物で、日立町の小学校の学芸会、青少年団結成式開催など、一般にも開放されました。

昭和42年に市に寄贈され、翌年武道館として名称を変更。平成11年に国登録有形文化財の指定を受け、平成21年には市の指定文化財(建造物)にもなっています。

昔の姿そのままの格天井(ごうてんじょう)を擁したホールの半分には畳が敷かれており、小中学生が板の間と畳を使って剣道、柔道の鍛錬に励んでいます。

大正の香りの残る場所へ、皆さんもぜひおいでください。 |

|

|

歴史と恩情の十王駅

| 小柳信子(十王町) |

|

平成16年3月13日に十王駅と改称されるまで、107年間駅名は川尻駅でした。当時この地の中心であった川尻にちなんで川尻駅になりました。

明治30年2月25日に当時京浜地方で需要が増加していた常磐炭の輸送を主目的として水戸・平間が開通し、開設。今は姿を消していますが、川尻駅から櫛形砿業所まで引き込み線があり、十王川にかかっていた鉄橋の跡は、これを物語っています。

木造舎からモダンな新駅舎へ。外観の変化のみならず、それまで線路により東西に分断されていた街は、自由通路により一体感をもたらしてくれました。バリアフリーの通路やボランティアによる待合所の座布団設置などは、恩情ある街の象徴。

東口には歴史的な十王経の十人の王名が書かれている円柱や貴重な遺構である川尻駅橋脚の一部などがあります。

おもてなしのベンチに座り眺めれば、いにしえの世界へといざなってくれることでしょう。 |

|

|

子ども読書活動推進の拠点 多賀図書館

| 渡辺孝雄(金沢町) |

|

市には3つの図書館(記念・多賀・十王図書館)がありますが、そのうち多賀図書館は子ども読書活動推進の拠点として位置づけられています。

1階には子ども図書室に加え、昨年11月に多目的室「おはなし広場ふわふわ」がオープンしました。広々とした室内で親子が触れ合いながら絵本を楽しんだり、おはなし会を開催するなど、子どもたちが気軽に本に親しめる場所となっています。

子どもたちの読書離れを防ぐためには、読書の習慣を継続することがたいせつで、図書館はその環境づくりに努力されていると感じました。利用者数・貸出冊数とも、ここ5年間で児童の割合が大幅に増えているそうです。

2階には小中学生向け調べ学習室・郷土資料室、参考図書室があり、夏休みの研究や学習にも適しています。もちろん一般向けの図書もそろっていますので、年齢を問わず図書館に足を向け読書に親しんではいかがでしょうか。 |

|

|

平和の鐘 永久に

| 小辻 京子(会瀬町) |

日立市は、太平洋戦争末期に1トン爆弾や艦砲射撃、焼夷(しょうい)弾攻撃を受けて、1千500人を超える尊い命が失われました。

戦後50年を記念して、永久に戦争のない平和な世界を願い、また犠牲となった人々の慰霊の意味を込めて、平成7年8月に平和の鐘は建設されました。

この鐘は、高さ約6mのモニュメントと、大小14個の鐘から出来ています。

毎日正午に流れる「平和の鐘…祈り」は、日立市出身の作曲家、清水目千加子さんのオリジナル曲です。その他にも午前2回と午後2回、季節に合わせた曲が奏でられます。 平和な世界の実現を願う日立市民の心のシンボル「平和の鐘」は、日立駅中央口広場にあります。

お立ち寄りの際は、響きわたる平和の鐘の音に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。何か感じるものがあると思います。 |

|

|

体育振興と健康促進の場 折笠スポーツ広場

| 伊藤 隆(川尻町) |

折笠スポーツ広場は、市北部の運動施設として、平成5年に開設しました。施設の総面積は4万1千928平方メートルでたいへん広く、その中に野球場(兼サッカー場)2面、テニスコート6面、トリムコース、芝生広場やアスレチック広場などがある多目的施設です。

豊浦学区では、毎年この施設を利用して地区対抗野球大会、ソフトボール大会そしてグランドゴルフ大会を行い、体育振興、健康促進や地域親交の場として活用しています。また、市主催の野球・テニス・サッカー大会やスポーツ少年団の大会など、たくさんの行事が行われます。

日常的には、散策、マレットゴルフなど、憩いの場として多くのかたに利用されています。周りは森に囲まれ自然豊かな環境で、周辺には多くの遺跡があり、出土品がたくさん見つかっています。スポーツ広場一帯を散策の場として、健康促進に役立ててはいかがでしょうか。 |

|

|

生き活き、楽しい 油縄子交流センター

| 会津 進(鮎川町) |

油縄子交流センターは、平成5年に設置されてから18年と青年期を迎えました。市内の中央に位置し、小・中・高と学校が隣接した環境の良い場所にあり、いつも子どもたちや年配のかたの元気な声が響き渡り、活気にあふれる交流センターです。市内のかたは誰でも利用出来、利用者は月に平均2千500人を超えています。

施設には多目的・小ホール、会議室、児童室、和室、調理室などがあり、また、屋外の家庭菜園のトマトやさつまいもなどは、多種多様な行事に使われます。おもちゃライブラリー、小学生のかるたや各種工作、読書会、女性のコーラスやフラダンス・日本舞踊、年配のかたの茶話会など、同好会的な利用もされています。親子ふれあい教室や男の料理教室なども計画的に行われ、毎日笑顔とにぎやかな声があふれています。笑顔で迎えてくれる事務員のかたが待っていますので、一度、皆さんも来てみてください。 |

|

|

|

お子さんも大人も映画を見ましょう 「視聴覚センター」

| 荒武 つや子(東多賀町) |

王女様がほほえんでいるポスターに迎えられ訪れたのは、昨年3月に教育会館から日立シビックセンターの地下1階へ移転し、震災後の5月にオープンした視聴覚センターです。

まず目に入るのは、壁や棚いっぱいにズラリと並ぶビデオやDVDです。ソフトの数は5千本を超えるそうです。その中には郷土日立の記録映像も保存されていて、古くは昭和2年の久慈浜の様子を写したものもあります。また、子ども向けのアニメや、国内外の名作映画も並んでいます。全て無料で借りることが出来ます。

次に、お隣の映像セミナー室をのぞいてみました。ここでは「キッズシアター・名作シアター」と銘打ち、毎週上映会が行われています。室内はゆったりとしていて、「試しに見てみますか?」と言われ体験させてもらったところ、映像がきれいなのはもちろんのこと、音響も素晴らしくまさしく小さな映画館です。これを利用しないのはもったいないと実感しました。

上映予定は市報に載ります。

ぜひ見に行きましょう。 |

|

|

齋藤さん(写真左)・澤さん(同右) |  |

市道の保守点検を一手に 道路センター

| 小出好美(塙山町) |

道路センターは東金沢町の国道245号線の海側にあります。

市の市道の総延長は約1,700kmで、青森から福岡までの距離に相当します。この市道について、市の道路管理課が窓口となって要請される、毎日十数件の保守点検の案件を、センター長をはじめとする21人の職員が4班に分かれて「できるだけ早く」をモットーに業務にあたります。

また、今回の大震災の時は、通常の業務の他に津波で被害を受けた地区のがれきの運搬も行い、多忙の毎日だったとのことです。 市の市道の一部はかなり老朽化が進んでおり傷みの激しい個所があるので、日常の通行には十分注意して欲しいこと、また欠陥個所があればすぐに連絡してもらいたいとのことです。

たいせつな公共資産である市道を日々黙々と、保守点検している人達に感謝の気持ちとエールを送ります。 |

|

|

吉田正音楽記念館

| 長谷川 孝(中成沢町) |

日立市出身の作曲家、吉田正氏の業績や作品を網羅して展示し、後世に語り継ぐため平成16年4月に開館しました。

5階建てのモダンな建物で、1階は映像シアターとショップ、2階~4階は、各年代毎にその業績と作品一覧を紹介しています。690枚のレコードジャケットを掲示し、愛用のピアノや机などを配置した居間を再現、パソコンで作った曲をCDに出来る作曲コーナーも人気があります。

5階の展望カフェではこだわりのコーヒー・軽食とともに、かみね公園、市街から太平洋までを一望出来ます。毎月のカフェコンサートやみんなで初日の出を迎えるイベントも人気です。

また、企画展やゆかりの歌手を招いてのコンサートも好評です。

年中無休、入館無料で、今まで68万人が来館している記念館でひととき、吉田メロディに浸ってみませんか。 |

|

|

十王川は生きた教科書

~神秘と感動の世界~

| 小柳 信子(十王町) |

十王地区の十王川を紹介します。

十王川は、地区のほぼ中央を流れ、日立市との合併前の十王町の町名の由来と言われています。総流路延長は17・24km。源流は日立で標高一の竪破山(658・3m)で、太刀割石やブナ林があります。途中、高原・藤坂・上石川などが合流しながら東へと流れ、太平洋に注ぎますが、名水と呼ばれる湧水が何箇所もあり、「おいしい水」として親しまれています。

今年は自然災害の多い年でした。

いつもは癒しの川も、時として牙をむきます。昭和46年の台風では6箇所の堤防が決壊し、その対策などのため、先人たちは日立で唯一の「十王ダム」を建設しました。

不法投棄の無くなったきれいな川では、鮭の稚魚放流・川遊びなどの環境教育・啓発を目的としたイベントが催されます。

10月中旬から12月中旬に見られる鮭の遡上は、命の尊厳という神秘と感動を与えてくれるほか、川にかかる橋名からは歴史を学ぶことが出来ます。

まさしく「十王川は生きた教科書」なのです。 |

|

|

太平洋を一望出来る 助川城跡公園

| 村上善朝(滑川町) |

江戸時代の後期、文化文政の頃になると水戸藩領の沿岸に異国船が出没し始めました。そこで、第九代藩主徳川斉昭は海防の充実と国防の強化のため、天保7年(1836年)に助川館(助川海防城)を構築しました。

この城は異国船を監視する海防を目的として、日本の城としては珍しく、太平洋を一望出来る高台に築かれました。

城は幕末の水戸藩の内乱により焼失しましたが、本丸跡などに往時をしのばせるものがあり、県と市の史跡に指定されました。

現在は公園となっており、郷土住民の歴史遺産として後世に伝えるため結成された、「助川海防城跡保全会」が整備しています。公園は春に梅と桜、秋は紅葉やイチョウを観賞することが出来ます。

茨城百景の碑、鳩石、助川海防城跡の碑(和歌刻印)などがあります。ぜひ一度訪ねてみてはいかがでしょうか。 |

|

|

多賀のシンボル施設 多賀市民プラザ

| 河野玲子(諏訪町) |

桜の名所、清和館の跡地に建てられた多賀地区の中心的公共施設、多賀市民プラザ。誰でも安心して利用出来るようにと、みんなのトイレや、大ホール、楽屋へのスロープなど、ユニバーサルデザインを目指した複合施設で、昨年は285,000人の利用があり賑わっています。

多賀支所は土・日曜日も開庁して各種業務を行っています。多賀市民会館は震災時に受けた被害の修理も終わり、6月に再開しました。建物前の広場は、ひたち大道芸やよかっぺまつりの会場に利用され、多賀商店街との交流がより盛んになりました。

大久保交流センターは11室の会議室などがあり、市内では最も多い200を超える自主団体が登録されています。利用団体の清掃活動や使用後の清掃が徹底されていて清潔感あふれる施設です。太平洋がよく見える屋上は、河原子花火大会の観覧にはお勧めスポットです。 |

|

|

中里交流センターと助け合いなかさと

| 渡辺仁一(下深荻町) |

中里交流センターは、学区内の中心部に位置し、東に高鈴山を望み四方を山に囲まれ、里川、入四間川が合流する清らかな水の流れが聞こえる静かな山間の素晴らしい環境の中で運営されています。

人口が年々減少し高齢化が進む中で、自宅から交流センターまでの移動手段の確保が最大の悩みとなっていました。

以前はボランティアに協力をいただき送迎をしていましたが、平成20年10月から地域公共交通「助け合いなかさと号」の試行運行が実施され、平成21年7月から「NPO助け合いなかさと」として多くの会員を送迎し、高齢者や、ボランティアの皆さんから大変喜ばれています。

特に交流センターで開催される「ふれあい健康クラブ」「長寿大学」「ふれあいサロン」は、毎回盛況で、参加した皆さんが元気に一日を楽しんで帰ります。ぜひ、皆さんも訪れてみてはいかがですか。 |

|

|

水の宝庫、イトヨの里泉が森公園

| 平根綾琴(水木町) |

戦後、この公園が出来る前、泉が森の湧水を利用して、ニジマスの養殖などが行われていた頃は、周辺の湧水にイトヨがいたそうです。その後、住宅造成計画が起こったとき、イトヨを守るために地元住民が知恵を出し合いこの公園を作りました。

ここには県内で唯一湧き水にしか生息しない、一生を淡水で過ごす陸封型のイトヨがいます。

しかし、ここ数年、鳥などの外敵によりイトヨが減ってきており、地元のかたがたが、鳥を防ぐためのネットを張るなどイトヨを守る工夫をしているそうです。

公園では、「ホタル観賞会」などが毎年開かれているほか、公園にいる生物の生態を学習する「1日水族館」など、さまざまなイベントが開催され親しまれています。

平成の名水百選にも選ばれた由緒ある公園を一度訪れてみてはいかがでしょうか。 |

|

|

自由通路展望スペースから太平洋を望む |

新中央口入り口(後ろ側右手が駅舎) |  |

| 高田瑞穂(本宮町) |

平成20年から着手していた日立駅周辺地区整備事業は、今年4月に日立駅自由通路及び橋上駅舎が完成しました。

中央口と海岸口を結ぶ自由通路には、動く歩道(上下)が設置され、高齢者のかたも安心して利用出来ます。

また、海岸口への出入り口には、エレベーターが設置され、早く便利に出入りが出来ます。

自由通路の最先端の展望スペースは全面ガラス張りで、ここから眺める太平洋と国道6号バイパスの旭町から浜の宮らせん橋までの車の流れは雄大です。まさにこの景観は、パノラマ映画を観ているようです。

駅周辺はまだ工事中ですが、全ての工事が完成した暁には、日立の顔、新名所となるでしょう。

ぜひ、皆さんも一度訪れてみてはいかがですか。 |

|

|

老人福祉センター「はまぎく荘」

| 藤田二郎(相田町) |

国道6号上相田団地入口バス停から海側へ約300m入った見晴らしのよい丘の上に、「老人福祉センターはまぎく荘」があります。2階のバルコニーからは太平洋が望め、西側は緑深い山々が大パノラマを展開し、眺望絶景で心を癒してくれます。

はまぎく荘は、昭和63年に開設しました。以来、福祉事業を行い、地域に密着した高齢者の健康や生きがいの増進を図るため、レクリエーションなどの場を提供しています。

館内は、研修室や大浴場、教養娯楽室などが完備され、月2回のふれあいサロンも行われていて、お年寄りの皆さんが、趣味や娯楽に興じ生き生きと元気に一日を送っています。

定員130人の交流スペースは、年間1万9千人以上の利用があるほか、デイサービスも併設されており、リハビリ体操や歌、ゲームなどで有意義に時間を過ごします。

まさに高齢社会に適応した施設であると感じました。 |

|

|

齋藤さん(写真左)・澤さん(同右) |  |

原形を留める「西の妻古墳群」

| 齋藤實則(石名坂町) |

石名坂町にある西の妻古墳群は、前方後円墳、円墳が未発掘で原形のまま残されています。現在は古墳そのものが小さな公園のように整備され、階段で登り古墳の上に立つことが出来ます。

地元「ふるさと探訪クラブ」の澤宣敏さんによると、前方後円墳は基底の長さが約51m・幅が約36mで、この地域の豪族の墓として6世紀半ば以降に築造されたと推定されるそうです。

石名坂の台地は埋蔵文化財分布の指定地でもあり、昔から人の住みやすい土地であったことがうかがわれます。悠久の昔を偲(しの)んでみませんか。 |

|

|

梅の名所「諏訪梅林」

| 入江英子(西成沢町) |

徳川斉昭が造園を命じたという諏訪梅林は両側を山肌に挟まれた谷間にあります。日照時間が短いため開花はやや遅めですが、その分3月末まで約300本の紅梅・白梅が楽しめます。

春には観梅を、また夏には梅林の傍らを流れる鮎川の清流での水遊びやバーベキューを楽しむために地元や市外から多くの人たちが訪れます。

明治の作家長塚節はこの地を訪れ「雪降りて寒くはあれど梅の花散らまく惜しみ出でて来にけり」と詠みました。この歌は、日立郷土かるたの読み札に取り入れられています。 |

|

|

中小路交流センター

| 菊池友美(旭町) |

市内の公民館やコミセンが一斉に交流センターと名称を変えてからもうすぐ5年。

中小路交流センターは市民会館建物3階の日立公民館施設を引き継いで発足し、「気軽に立ち寄れるセンター」を運営指針として地域の催しや行事を行っています。わかりやすい場所でもあり、学区以外のかたがたにも利用されています。

駐車台数が限られていたり、ダンスに不向きな床であったりなど制約もありますが、センターの皆さんは地域密着型施設を目指してがんばっています。私もそんな運営へ協力を惜しまない地域の一人でありたいと思っています。 |

|

|

角(かど)記念市民ギャラリー

| 城地京子(高鈴町) |

昨年10月、日立市出身の洋画家角浩(かどひろし)の絵画を常設展示した角記念市民ギャラリーがオープンしました。

明治42年に日立に生まれた角浩は、現在の東京芸術大学を卒業後、世界各国を旅して油彩画を描き、50代からは海外でも多くの個展を開いています。氏が生涯をかけて描いた作品の中から約150点が長男章氏から市に寄贈されました。

氏の父彌太郎氏も、日立鉱山所長時代に大煙突建設に尽力した、市にゆかりの深いかたです。

ギャラリーは有料で使用することが出来、企画展なども行われます。ぜひ一度、足を運んでみてください。 |

|

|

保健センターを訪ねて

| 江部深雪(鹿島町) |

保健センターは、市民の健康を考える拠点施設で、21年度は健診など約千件の利用がありました。1階には健康づくり推進課があります。そのほかにはギャラリー、2階にはホールと喫茶サロンがあります。3階から5階は、健診フロア、機能訓練フロア、栄養フロアと分かれていて、それぞれの事業に利用されています。

ギャラリーやホールは一般のかたも有料で借りることが出来ます。また、2階の喫茶サロンではちょっとした休憩が出来ます。

健康について知りたいことがあればぜひ保健センターへ足を運んでみてください。 |

|

|

凛然の美「いぶき山イブキ樹叢」

| 小柳信子(十王町) |

高萩市に近い、花貫川河口南側の海岸に小高い山があります。この山がいぶき山でいぶき富士とも呼ばれています。明治30年ごろまではイブキ林があったそうですが、現在は8本が残るのみです。

円錐状のいぶき山は高さ11.4m、面積約1,700m2。イブキの樹齢は約400年と言われています。

いぶき山は自然分布の北限に近く、学術的な保存を目的として、大正11年に「いぶき山イブキ樹叢」の名称で国の天然記念物に指定されました。

イブキは生育が難しく、自然な自生地として貴重な存在と言われています。 |

|

|

日立市太陽の家

| 桐生正衛(諏訪町) |

日立市太陽の家は、幕末に異国船の侵入に備えて築かれた助川海防城跡の石垣の上にあります。

昭和45年、障害のある人たちを囲んで幸せな社会の建設を目指す日立市民の心の象徴として設立された太陽の家。重い障害を持つ人たちの命を守り、人生を豊かにすることを目的に運営されています。

設立の力となった1円玉募金や、日々の療育・清掃・在宅介護ボランティアなどに支えられ、今年で開園40周年を迎えています。

みんなの合言葉は「笑顔」と「感謝」。

太平洋を眺望出来る園からは、毎日笑い声が響いています。 |

|

|

里川水辺空間を歩いて

| 後藤みさを(東河内町) |

国道349号線の中里トンネルと赤い橋を見上げるように、里川水辺空間が広がります。

春は新緑、夏は水遊び、秋は紅葉と、四季折々の変化に富んでいます。

里川水辺空間は平成19年3月に竣工されました。管理はコミュニティが県より委託されていて、年4回の草刈りなどを行っています。

訪れるかたは遊歩道を散歩したり、広場でバーベキューをしたり、また、小学校ではサケの稚魚の放流にと、親しまれています。

里川の水音を聞きながら、ひととき、自然の中での散策を楽しんでみてはいかがでしょうか。 |

|

|

川尻港

| 石井成子(川尻町) |

歴史のある川尻港の朝市、朝7時過ぎには行列が出来ます。しらす・水ダコ・ひじき・加工品などのほか、活魚が並ぶこともあります。この日は、大きな鯛が出ていました。

昔に比べると漁獲量は減りましたが、年間を通して、いろいろな魚が獲れます。

若い人たちを中心にアワビの養殖も行われています。今は魚離れが進んでいると言われますが、健康のためにもぜひ魚を食べましょう。

朝市は、婦人部を中心として年に数回開催され、売上金の一部は福祉へ寄付されているとのことです。 ぜひ一度、朝市へ行ってみてください。

|

|

|

天気相談所

| 高橋昭哲(日高町) |

天気相談所は、市役所で最も高い第2庁舎5階にあります。

そこにはコンピュータのモニターが何台も並び、市役所屋上や市内6か所にある観測所からのデータを自動収集しています。

また、気象庁の気象情報も入手して、独自の「天気予報」を行っています。

「天気予報」を行うには予報業務許可が必要ですが、天気相談所は日本で2番目にこの許可を受けています。

現在、3人の気象予報士が日立市民のために、ホームページやケーブルテレビの行政放送で「天気予報」を発表しています。 |

|

|

南高野学校給食共同調理場

| 佐竹ユウ子(石名坂町) |

平成19年8月から、成沢から東小沢までの小・中学校と養護学校21校分、約1万食の給食を作っています。

厨房は、野菜と肉・魚の下処理室を分け、床を乾いた状態に保つなど衛生管理を徹底しており、最新機器の導入により、安全・安心で栄養バランスのとれたおいしく温かい給食を提供しています。

また、太陽光発電の導入、ごみの減量化・資源化を図る生ごみ処理機の設置など環境にも配慮しています。

一度に千人分の調理が出来る大がまなどが並ぶ調理室を見学出来るコースもあります。 |

|

|

複合老人福祉施設かねはた

| 龍野賢治(森山町) |

金畑団地バス停から山側に向かう途中に「複合老人福祉施設かねはた」があります。

この施設は、平成11年度の開設以来、高齢者の福祉事業を行っていますが、地域に密着した施設となることを目指して地域交流スペースも作られています。

定員100人の交流スペースは、年間約6千人の利用があります。

シルバーリハビリ体操や身体を動かしながら声を出すゲームなどを楽しんでいるグループもあり、高齢化社会に対応した施設と感じました。 |

|

|

河原子北浜スポーツ広場

| 桑原民夫(東大沼町) |

平成19年度にねんりんピックが開催されたスポーツ広場です。中心はターゲットバードゴルフ(TBG)場ですが、ドッグランやニュースポーツ広場も併設されています。プレー中の人たちは「風や起伏が多いため難しいコースだが、景色がすばらしい」と話していました。芝生の丘や海を眺めながら散歩やジョギングを楽しむのもお勧めです。 施設脇の海岸ではサーフィンの全国大会や野外音楽祭など若者向けのイベントも計画されています。

施設では、利用者に喜んでもらえる環境づくりを心がけているとのことでした。 |

|

|

かみすわ山荘

| 持田幸雄(諏訪町) |

諏訪の市街地から鮎川に沿って上流に向かうと、わずか3kmで新緑に囲まれたかみすわ山荘に到着します。「国民学校諏訪分教場」として誕生した建物は、戦後「上諏訪小学校」となり、その後、平成2年12月に全面改築され、「かみすわ山荘」として新たに出発しました。

施設は、宿泊室、和室(30畳)、多目的ホールのほか、バーべキュー施設、広場などが完備され、子ども会やボーイスカウトなど青少年団体を中心に年間約4千200人の利用があります。

鮎川のせせらぎのなか静かにたたずむ山荘を一度訪れてみてください。 |

|

|

船の形は希望の印 久慈交流センター

| 横溝和生(久慈町) |

平成15年3月、市の10番目のコミュニティセンターとして、久慈交流センターが建設されました。

日立おさかなセンターの隣にあり、駐車場も広く、入り口正面から見るとベランダの手すりが湾曲して船のデッキのように見えます。屋根は傾斜し、帆を表しています。中に入って吹き抜けの天井には、白布が白帆を表すように棚引いています。全体にガラス窓を多用し、明るいイメージを利用者の皆さんに与えています。

施設の職員も、この明るい船のイメージのように明るくさわやかで利用者に好評です。ぜひ、お立ち寄りください。 |

|

|

楽しいイベントがいっぱい「奥日立きららの里」

| 後藤みさを(東河内町) |

ワクワクスライダーに乗ったことはありますか。ボブスレータイプの滑り台としては日本一の長さで877メートルあります。滑りながら眺める景色は最高です(スライダーは3月31日(水)まで改修工事のため運転休止)。

日立の山あいに位置する奥日立きららの里は、年間を通して楽しいイベントが用意されており、子どもも大人も楽しめます。冬の時期は富士山が見えるときもあります。

お勧めは、春と秋の「おまつり」です。きららの里ならではの企画が盛りだくさんです。

ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。 |

|

|

鵜来来(うらら)の湯十王

| 藤田二郎(相田町) |

鵜来来の湯十王は平成13年4月にオープンし、今年で9年目を迎えました。

大浴場、気泡湯、寝湯、広いラウンジ、リラクゼーション室などがある日帰り天然温泉です。入館するとスタッフがにこやかに迎えてくれます。

平成19年夏に入館者が150万人となり、更に200万人達成を目指し、全職員ががんばっています。

3階の露天風呂は太平洋を一望に白砂青松が続き、遠く福島県も臨めます。

大自然の中、手足をゆったりと伸ばし入浴すると心も体もリラックスして明日への活力が沸いてきます。まさに「安・近」の鵜来来の湯十王へ出掛けてみませんか。 |

|

|

たかはら自然塾

| 齋藤清人(川尻町) |

十王駅から約6km離れた旧高原小学校跡(十王町高原)に、自然体験交流施設として「たかはら自然塾」が昨年7月に誕生しました。高原小学校は明治6年創設、2,900人が学んだ133年の長い歴史があり、平成19年3月に閉校しました。

たかはら自然塾は、地域の自然環境と資源を生かして、米、そば、しいたけ、こんにゃく作りなど汗と泥まみれで数々のメニューが体験出来る所です。

また、郷土の料理と会食、伝統工芸、宿泊体験なども出来、静かなたたずまいに自然が満載、楽しい夢のある体験が次々に生まれていきそうです。ぜひ、一度行ってみてください。 |

|

|

十王図書館

| 小原木のり子(十王町) |

十王駅西側にある十王図書館は、平成13年10月に開館しました。

明るく開放的で児童書も多く、たくさんの市民が来館し、年々利用者が増えています。2階の多目的スペースでは、真剣に勉強する学生の姿が見られます。

平成15年には図書館キャラクターの愛称が「テンちゃん」に決まり、テンちゃんとボランティアによるおはなし会も始まりました。毎月第2土曜日には、子どもたちがテンちゃんといっしょに絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊びなどを楽しんでいます。

これからもみんなの交流の場となっていくことと思います。 |

|

|

滑川福祉作業所

| 桐生静子(諏訪町) |

滑川福祉作業所では、スタッフ指導の下、手提げ袋やダンボールの加工、パン作りなどを行っていて、現在27人が作業しています。スタッフには所長をはじめ、技術を教える指導員と全体をまとめる管理責任者がいます。

皆さん手際よく一所懸命作業に取り組んでいる姿が印象的で、笑顔も最高でした。作業所は一人ひとりの技能習得と自立支援が目的で、保護者との密接なコミュニケーションがたいせつとのことです。

パン工房のパンは、市役所、保健センター、田正音楽記念館で販売しています。真心いっぱい詰まったパンをぜひ味わってみてください。 |

|

|

久慈漁港

| 齋藤實則(石名坂町) |

久慈漁港は、日立港と久慈浜海水浴場を両側に、沖合いは暖流と寒流の交差する位置にあり、環境に恵まれた漁港です。

しらす、いわし類、たこ、いか類は、年にそれぞれ百トン以上水揚げされています。人気の高いアンコウは年に10トンも獲れますが、それでも注文に追いつかないそうです。

久慈漁港に揚がった魚は、組合直営のおさかなセンターなど、ほとんどが地元に卸されています。

今橋さん(久慈町漁業協同組合長)と山元さん(常務理事)は「新鮮な魚を市民の皆さんに喜んで食べてもらうのが何よりです」と温かな口調で話していました。 |

|

|

郷土博物館

| 山岸満里子(河原子町) |

かみね公園の入り口に昭和50年4月12日、美術館も備えた郷土博物館が誕生しました。当時、いっしょに植えられた樹木は、現在、博物館を包むようにとても大きく成長しています。

入館すると外の明かりは入ってきません。展示物が傷まないように紫外線を避けていて、蛍光灯も紫外線の出ないものです。常に、館内の温度・湿度などの管理をしています。現在そして後世の人々のためにも、郷土の歴史をそのまま残していく数々の努力がされています。美術品もみごとなものです。

静かな時間、本物に会いに、何度でも足を運びたいですね。 |

|

|

暇修館(かしゅうかん)と大窪城跡

| 渡部源昭(中丸町) |

大久保町4丁目の高台に暇修館があります。昔大窪城があった所です。

大窪城は、1177年に大掾宗幹(だいじょうむねもと)が近くの愛宕山に築いたのが始まりで、変遷の後、この高台に移ったといわれています。1602年、徳川家康により佐竹氏が秋田に国替えになると、氏に仕えていた大窪城主大窪久光は徳川水戸城の奪還に挑んで処刑され、大窪城は取り壊しになりました。その後の1839年水戸藩主徳川斉昭(なりあき)が、この地に研修のための興芸館を建設し、後に暇修館と改称して現在に至っています。

城塁や二重堀が残っています。はるか昔をしのびながらの散策はいかがでしょうか。 |

|

|

多賀市民プラザ

| 田澤恵子(諏訪町) |

多賀市民プラザは、多賀支所と多賀市民会館、大久保交流センターの3機関からなる市の複合施設です。

よかっぺ通りに面した広場から館内へと続く誘導ブロック、階段手すりに施された点字、車椅子のかたや赤ちゃん連れのかたも利用しやすいトイレなど、市内でもまだ数少ないユニバーサルデザインを多く取り入れています。ユニバーサルデザインを学ぶため、小学生も校外学習に訪れます。

かつての「清和館」跡地は平成18年4月の施設開設以来、街の新しい顔として親しまれ、市民の輪を広げています。 |

|

|

はなやま修理(しゅり)公園

| 兼子由美子(塙山町) |

寛永18年(1646年)水戸徳川家が所領の村々に発した増税令に対し、当時の金沢村庄屋、照山修理は農民の窮状を想い、税負担の軽減を再三願い出ましたが、聞き入れられず捕まえられ、処刑されたと伝えられています。

その照山修理の名前をとって出来た公園です。すぐ近くの長福寺には照山修理の墓と顕彰碑があります。公園には水仙、桜、紫陽花が季節ごとに咲き、今年は小さなお客様カルガモ10羽が蓮池に姿を見せてくれました。

いつもきれいな公園は、地域の人々が照山修理の遺徳を後世につないでいる様子が分かります。 |

|

|

かみね市民プール

| 秋山真理子(かみあい町) |

かみね市民プールは昭和58年に開設されました。

温水プールは清掃センターから出る余熱を利用していて、環境にやさしい設備です。屋外プールからは太平洋も眺めることが出来ます。

プールでは水泳だけでなく、健康のための水中ウォーキングやアクアビクス(水中で行うエアロビクス)などの利用があります。7月から8月にかけては、夏休みを楽しむ家族連れや子どもたちでにぎわいます。

また、年間を通して水泳教室も開催されているので、自分のレベルに合ったコースで泳ぎを楽しんではいかがでしょうか。 |

|

|

変わりいく浜の宮公園周辺

| 髙田瑞穂(本宮町) |

浜の宮公園の最東端の台地が、太平洋に崩れ落ちんとするように突き出た岬は、海岸線に変化を与え白波とともに、絵のような景観です。

この岬は神社の大祭礼などの際、県指定無形民俗文化財である獅子舞のささらが演じられます。公園は、大正4年に、大正天皇の即位記念事業として造成したものです。昭和初期ごろまでは潮干狩りや海水浴の場所としてにぎわっていました。浜の宮から清水浜にかけての海岸線は、6号バイパスが開通し、すっかり変貌しました。現在の景観も良いので、一度訪れてみてはいかがですか。 |

|

|

市民運動公園野球場

| 斉藤幸次(東成沢町) |

市民運動公園野球場は昭和47年9月に完成。球場開きとして高松宮殿下のご臨席の下、高松宮賜杯を開催しました。

それ以来、約37年間、スコアーボードを電光掲示板に変えるなど、多少の改修工事を行ってきた野球場ですが、今年の10月~来年3月に人工芝にするための工事が行われます。

天然芝で幾度となく行われてきた名勝負が見られなくなってしまうのは、ちょっと寂しい気もしますが、維持管理費を考えるとしかたのないことなのでしょうか。この球場から世界を代表する選手が輩出すると良いですね。 |

|

|

十王スポーツ広場ランニングロード

| 滝口芙美子(十王町) |

十王スポーツ広場は、体育館、運動場、プール、ランニングロードが一体的に整備されていて使いやすいです。

景観も良く安全で親しまれています。平成16年10月に改修されたランニングロードは、カラーゴムチップを使用し柔らかで弾力性があり、足にとても優しくなっています。

グラウンド周りAコース480メートル、Jホール側Bコース420メートルで全長900メートルのコースです。

また広場の周りには、90本近い桜の木があります。まずは最初の一歩、暖かくなり桜の咲くころぜひ歩いてみてはいかがですか。 |

|

|

東滑川海浜緑地

| 秋野 勲(下深荻町) |

東滑川海浜緑地は国道6号バイパス沿いにあり、高台からは広く太平洋を一望に見渡せるすばらしい眺望です。

平成19年4月にオープンした海を眺めながらウォーキング出来るシーサイドパークです。

高台広場には、健康器具も設置されています。緑地内には珍しい藻類ヒカリモが群生し、年間を通して見ることが出来ます。

南端には24時間温泉水を持ち帰ることが出来る温泉スタンドがあります。筋肉痛や神経痛などに効きます。

東滑川海浜緑地で、健康増進、ストレス解消してはいかがですか。 |

|

|

| 小西久美子(小木津町) |

小木津山自然公園は、昭和46年4月、市民の憩いの場所として開設されました。

JR小木津駅から公園入口まで徒歩10分、民家に程近い駐車場と高速道路の下を過ぎると、そこには豊かな自然がいっぱいの空間が広がります。アカマツの自然林や雑木林の中には遊歩道、スイレンの池、滝、つつじ園などがあり四季の草花や野鳥を見ることが出来、南北2か所ある展望台からは太平洋が一望出来ます。

また、炊飯所近くには、斜面滑りが出来る場所(11月~3月)もあり、子どもから大人までいつでも楽しむことの出来る公園です。 |

|

|

赤羽緑地(自然観察ふれあい公園)

| 東川規惠(森山町) |

平成18年度国土交通大臣賞を受賞した赤羽緑地は、公園里親制度により赤羽緑地を守る会が管理をしています。

沼のミズバショウは地元のかたがたが、苦労して種から育て増やしました。

また、自然観察ふれあい公園の愛称もあり、わざと浅く蛇行させた小川ではメダカやザリガニ捕りが出来、落ち葉や枯れ草を集めた一角ではカブトムシの観察が出来ます。必要以上の草刈りはせず、出来るだけ自然をそのまま生かそうというこの公園のこだわりが感じられました。

ぜひ一度お子様といっしょに散歩してください。 |

|

|

風神山自然公園

| 渡辺孝雄(金沢町) |

山頂に風神・雷神の碑があり、この山の象徴となっています。真弓山・高鈴山へのハイキングコースの起点でもあり、四季折々の花や小鳥との出会いを楽しみながらの散策は、森林浴にもなり心身ともに癒されます。

尾根伝いのコースは比較的平坦で足にやさしいため、年配の常連者も多く、行き交うごとにあいさつが交わされます。

ひと汗かいた後、太平洋が一望出来る風の広場で休憩するのも爽(そう)快です。

頂上近くには駐車場もあり、体力や体調に応じてコースを選ぶことが出来ますので、散策を楽しんでみてはいかがですか。 |

|

|

すえひろ児童館

| 佐藤眞紀子(西成沢町) |

広い公園、日当たり良好、春には桜の花が咲き誇るとても環境の良い場所にあります。

館内では、子どもたちの健康増進、情操を豊かにをモットーに健全な遊びを与え指導し、さまざまな活動に取り組んでいます。

そして、地域活動にも参加し、多くのボランティアの協力で成り立っています。

すえひろ児童館は、子どもたちが自由に遊べます。子どもたちだけでなく、だれでもどんどん利用してください。 |

|

|

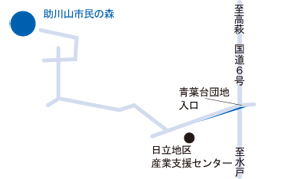

助川山市民の森を訪ねて

| 高橋義明(金沢町) |

18年前の山林火災がきっかけで出来た市民の森。今では自然の力で回復した草木が四季のパノラマを展開しています。

開園は平成10年。面積は150ヘクタール。助川山山頂(標高328メートル)からの眺望は感動的。西は高鈴山、北は福島、東は太平洋、そして南は鹿島灘、ときには銚子が望めそうです。

自然遊歩道は計12本。山野草を探索したり、バードウオッチングを楽しんだり、そしてリスなどの小動物にも会えるかも知れません。

青葉台団地から入ると駐車場があります。日立駅から青葉台団地行きバスに乗車し、青葉台東口で下車すると便利です。 |

|

|

大煙突の今

| 佐藤周三(東金沢町) |

亜硫酸ガスの煙害を防止するため建設された日立鉱山の大煙突は、山上155.7メートルから大正4年3月に煙を出し始めました。以来、標高481メートルの高さから激動の昭和、平成を見つめて来ました。太平洋戦争での戦災は悲惨な記憶です。戦後の復興を経て高度成長期には日立鉱山は活気がありましたが、貿易の自由化で外国鉱石が入って来ると国内での採掘は不利となり昭和56年9月に閉山しました。その後大煙突は、平成5年2月に3分の1を残して倒壊しました。

この残っている55メートルは2層構造のため今後も立ち続け大煙突の歴史を語り続けるでしょう。 |

|

|

十王交流センター

| 飛田朝子(森山町) |

十王町のメイン通りに鵜が羽を広げた形をした十王交流センターが建っています。玄関を入ると広々とした明るい、清潔感あふれるロビーが出迎えてくれます。

部屋は15部屋あり、建って間もない事もあってどこもかしこも明るく心地良い部屋ばかりです。

全室がバリアフリーになっていてお年寄りや身障のあるかたにとてもやさしく親切な造りです。

特にトイレはすばらしいと感じました。「百聞は一見にしかず」ぜひ、秋の風に吹かれながら道々に満開のススキやコスモスの花をめでながら足を運んでみませんか。 |

|

|

諏訪スポーツ広場

| 持田幸雄(諏訪町) |

広く太平洋を一望に見渡せるすばらしい眺望。諏訪スポーツ広場はそんな高台にあります。

平和台霊園、諏訪小学校、諏訪梅林などに隣接し、面積は4.7ヘクタール、周囲約600メートルのジョギングコース、自由広場(野球2面)、サッカー・ラグビー場、テニスコート5面、公認ターゲットバードゴルフ9ホールと、市民の皆さんがじゅうぶんに楽しめる施設です。利用者も多く昨年は、野球やサッカー、テニスなど約58,000人が利用しました。

皆さんもジョギングコース1周の散歩を楽しんでみてはいかがですか。 |

|

|

消防拠点施設

| 菊池友美(旭町) |

新たな消防拠点施設として「防災拠点」「啓蒙拠点」「安心拠点」を掲げ、最新の設備と機能を備えて日々市民が安心して暮らせる安全な街づくりに取り組んでいます。

消防拠点施設は「震度7」の地震にも耐えられる免震構造を採用しています。また、災害時の備蓄倉庫の設置やヘリポートスペースの確保、そして昨今増えつつある高層マンションなどの災害を想定した訓練にも対応出来ます。

市民にオープンにしたコーナー、教育訓練や実習も行う事の出来るなどの多目的活用も近代的です。防災拠点として大いに期待されます。 |

|

|

十王パノラマ公園

| 大井川順子(白銀町) |

曲がりくねった山道を進んでいくと、やがて大きな展望台が現れます。

この展望台はUFO型をしていて公園のシンボルとなっています。20メートルの高さの展望台に上ると、眼下に十王ダムの噴水や遠くに太平洋を眺めることが出来ます。

360度に広がる大パノラマに長いらせん階段を上ってきた疲れも一気に吹き飛びます。

公園の中には芝生の広場、ローラーすべり台や木製の遊具などがあり、家族連れで楽しむことが出来ます。遊歩道の周りには季節の花々が咲き、訪れる人の目を楽しませてくれます。 |

|

|

助川城跡公園

| 鈴木征士(高鈴町) |

助川城は、幕末の天保7年(1836年)水戸藩9代藩主徳川斉昭の命により、他に例のない海防を目的として築城され、家老の山野邊義観を海防総司に任命して、沿岸の防備に当たらせました。

元治元年(1864年)天狗諸生の争乱で炎上し、わずかな土塁と表門の礎石、鳩石などが残されています。昭和42年(1967年)本丸と二の丸付近が「助川海防城跡」として茨城県指定史跡となり、春は梅や桜、秋は紅葉と彩りを魅せる城跡公園です。遠く青い海原を眺め、幕末に思いを馳せながら公園内の散策をしてみてはいかがでしょうか。 |

|

|

泉 が 森

| 本田儀弘(砂沢町) |

中学生のころ、泉が森でキャンプファイヤーで楽しんだことを思い出し、50数年ぶりに訪れました。

清らかな泉、椎の木が生い茂り、森を守るようにたたずむ泉神社と、当時と変わらない姿に感動しました。

この泉を生かした近くのイトヨの里泉が森公園では、希少魚のイトヨが昔と変わらず元気に泳ぎ、イトヨに負けず元気に遊ぶ親子の姿があり、心温まる思いがしました。

昔からの憩いの場が、今でも地元の人たちの手で守られていることは頭が下がります。この素晴らしい自然が守られていくことを願います。 |

|