|

|  |

部図書館の職員から館内の説明を受ける緑川さん(左側)。 |

| 緑川真知子(南高野町) |

|

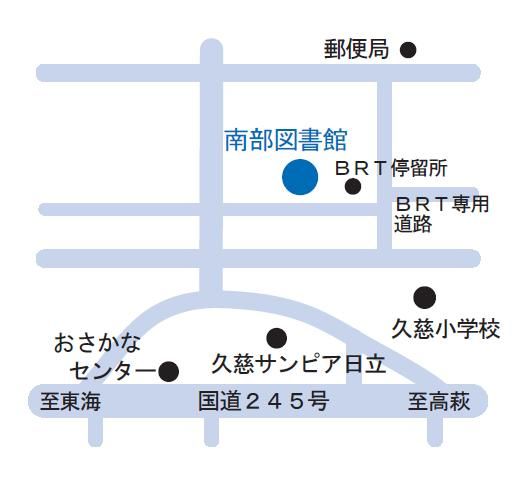

旧日立電鉄線久慈浜駅跡地に昨年4月オープンした南部図書館。明るい館内で、開館後10か月の最新情報をお聞きしました。

新たな登録者が4千人超、入館者は昨年5~8月が毎月2万人超と、南部地区の人々の期待の大きさが感じられました。最近の入館者は月平均約1万4千人で、想定通りの数になっています。本を借りたかたの1月末までの延べ人数は約6万人。貸し出し冊数は30万冊弱。児童書の利用も多く、子どもたちにも身近な場所になっています。

また、サポーターズくらぶ(市民ボランティア)が中心となり、さまざまなイベントが企画、実施されています。なかでも「図書館探検イン南部図書館」(小学生対象)や「大人が聴く朗読会」は好評です。この朗読会では、新田次郎作「ある町の高い煙突」他を取り上げていて、郷土の歴史を思い起こす機会にもなりました。

今後は、現在6万8千冊の蔵書を、予定数の9万3千冊を目指して充実させ、また、開館一周年記念事業を通し市民に向けて発信をしていきたいとのことです。

BRTで大甕駅から7分の新図書館に、皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。 |

|

|

|  |

自転車通行帯の前に立つモニターの龍野さん |

| 龍野 賢治(森山町) |

|

全区間供用開始した、多賀からみかの原までの山側道路を車で走行してみました。

多賀側の入り口から山側道路に入ってみましたが、通過する車が少なく、快適に走行することが出来ました。多賀から塙山団地間は途中高速道路と並走しながら山の中を走り、塙山団地を過ぎるころから景色が開けてきました。道路の端に一旦停車して海側を眺めていると、高齢の夫婦のかたが歩道を散歩していました。歩道が綺麗に整備され、歩道と車道の間に白線の区分帯があることに気付き、大勢の人が散歩やジョギングで行き交うので区分帯が設けられているのかと思いましたが、みかの原団地の信号待ちで自転車の通行帯を示す交通標識を見つけ、それが自転車通行帯であることが分かりました。気候の良い時に車の走行や通行人に気を遣うことなく、塙山団地とみかの原団地の間の景観を満喫しながらサイクリングを楽しむことが出来そうでした。朝日が海から登る様子や、100万ドルとまでは言わないまでも、すてきな夜景を見ながら安心して散歩やサイクリングなどが楽しめる健康スポットだと思います。

皆さんもぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。 |

|

|

|  |

河原子海岸(南浜) |

| 井上 直子(東多賀町) |

|

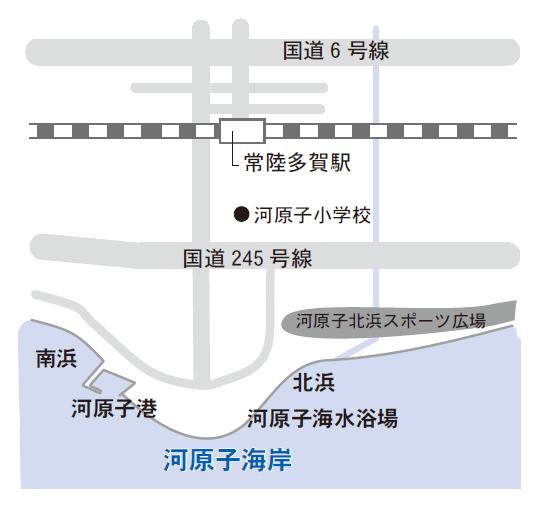

河原子のシンボル鳥帽子(えぼし)岩がある河原子海岸は、北浜、河原子海水浴場、河原子港、そして南浜に分かれています。

常磐線が開通してからは、海水浴に訪れる人が飛躍的に増加しました。親から聞いた話によると、60年ほど前には、列車が常陸多賀駅に到着するたびに臨時バスが出て海水浴客を運んでいたということです。バスが到着するたび、河原子十文字から海岸まで、人々の列が続いて途切れることがないほどだったようです。また、海水浴客のおかげで、旅館・民宿・みやげ店もたいへん繁盛したそうです。

近年では車社会になり、旅館に宿泊する人も少なくなってきました。海岸線も浸食が進み、砂浜も狭くなってしまいました。

また、東日本大震災により、津波・原発の風評被害も起こり、海水浴客が大幅に減少してしまいました。それでも、今年で4回目の「ひたちサンドアートフェスティバル」は、回を重ねるごとに、たくさんの人々でにぎわう祭りとなりました。フィナーレを飾る劇場型花火は、感動的で大人気です。皆さんも、さまざまな顔を持つ河原子海岸を訪れてみてはいかがでしょうか。 |

|

|

|  |

職員に対して熱心に質問する鈴木さん(左側) |

| 鈴木 春雄(鮎川町) |

|

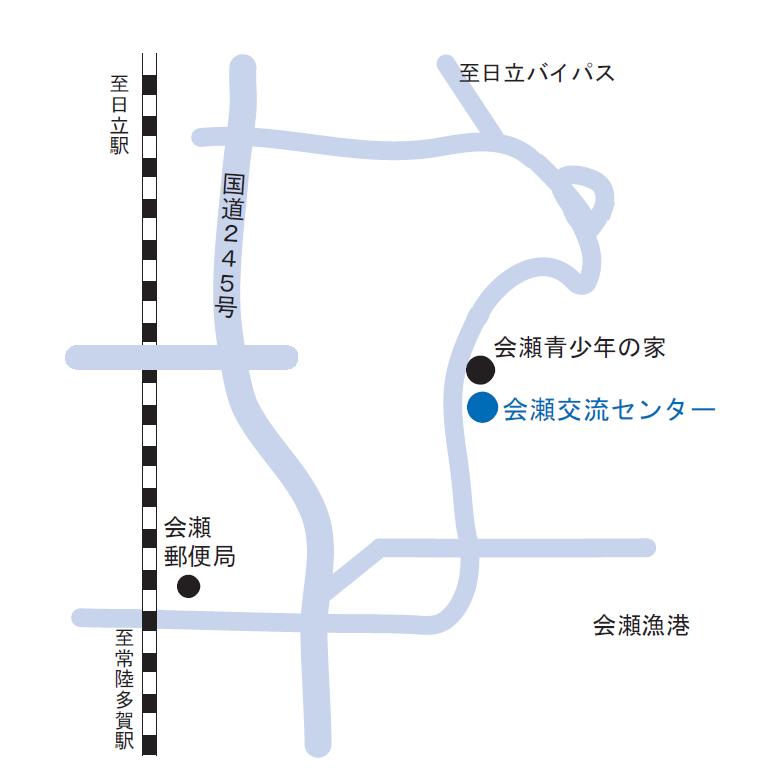

会瀬海岸と会瀬漁港を臨む場所に会瀬交流センターはあります。

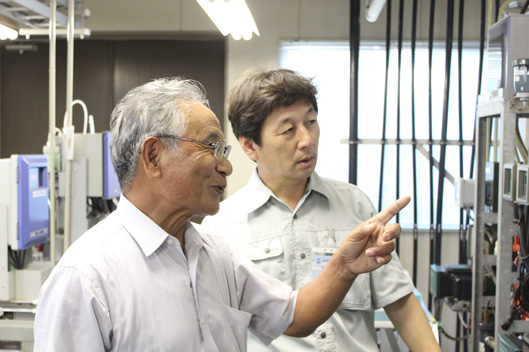

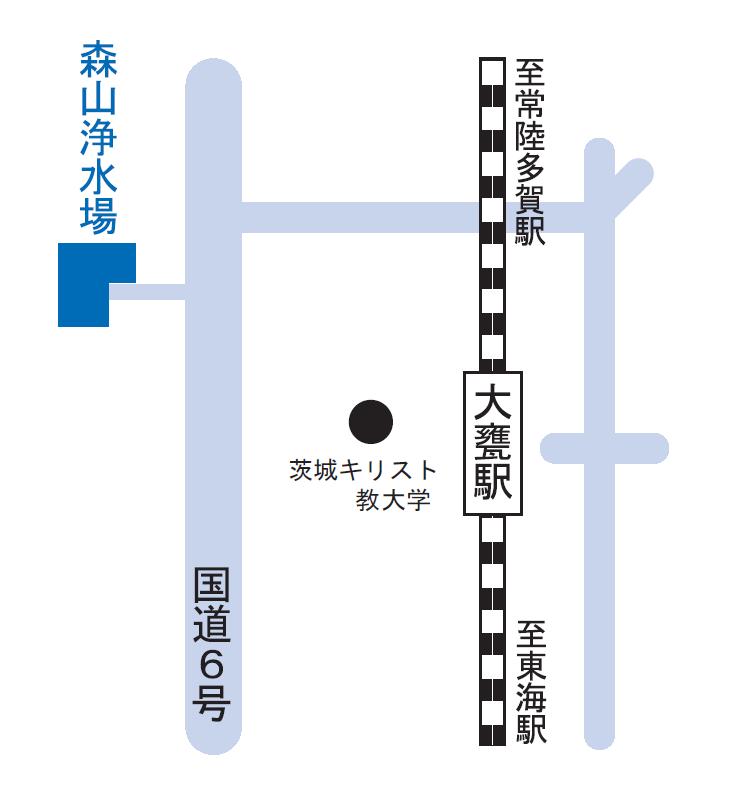

東日本大震災から2年半が経過した今、水のたいせつさを実感した当時を思い出し、水が各家庭に届くまでの「水道のしくみ」を知りたいと思い森山浄水場を訪ねました。

浄水場の施設内を職員に案内していただき、水道の歴史から現在の水道のしくみに至るまでを理解することが出来ました。更に、機器の見学、中央管理室での職員の監視の様子などから、安心して、安全な水が家庭に供給されることを確信しました。

久慈川の榊橋上流の取水口から大径の鋼管2本の導水管で森山浄水場へ送られた水が、施設で浄化され、複数の送水管を通り、市内14箇所の配水場で一度貯水されます。その後、配水管・給水管などを経て、水は各家庭に送られるしくみとなっています。地域別に配水場が設置されていること、そこでの水圧調整などの役割・重要性など、今回の訪問で初めて知る機会でもありました。

東日本大震災での施設の被害は、最小限にとどまったとのことでした。施設の老朽更新の長期計画があり、災害に強い水道施設が造られることを期待します。

森山浄水場の裏山の緑も美しく、付近の花壇には、ラベンダーがたくさん植えられています。水のたいせつさ、水道水を作るしくみを学んでみてはいかがでしょうか。 |

|

|

|  |

取材を担当した神永さん |

神永 つる代(東成沢町) |

|

会瀬海岸と会瀬漁港を臨む場所に会瀬交流センターはあります。

周辺には、初崎砲台跡などの史跡や、七夕磯物語など地域に伝わる伝説があります。あまり知られていませんが、会瀬出身の水戸藩の医師、柴田方庵は、長崎でビスケットの製法を学び、水戸藩に伝えた人物とされています。ビスケットの製法を手紙にし、水戸藩に送った2月28日は、今では「ビスケットの日」となっています。交流センターでは、この時期に地域の子どもたちとともにビスケットを作る催しが開催されます。

会瀬地区では、毎年1月15日に「浜の焚きあげ祭」が行われます。昔は正月の15日未明に子どもたちが集まり、正月飾りの門松・しめ縄などを燃やす行事があり、これをどんど焼きなどと呼んでいました。時代とともに廃れてしまっていたこの行事を、会瀬学区コミュニティ推進会が中心となり、地域の触れ合いの場として復活させ、今年で23回目を迎えました。新年を祝うとともに、地域住民の健康と幸せを祈り、たき火を囲みながら語り合う、楽しい集いをねらいとしています。平成17年からは、会瀬小学校の児童たちも参加し、昨年からは、会瀬学区コミュニティと子どもたちによる会瀬浜太鼓も披露されています。皆さんもぜひ一度御覧になってはいかがでしょうか。 |

|

|

|  |

たかはら自然塾を取材した高田さん |

高田 瑞穂(本宮町) |

|

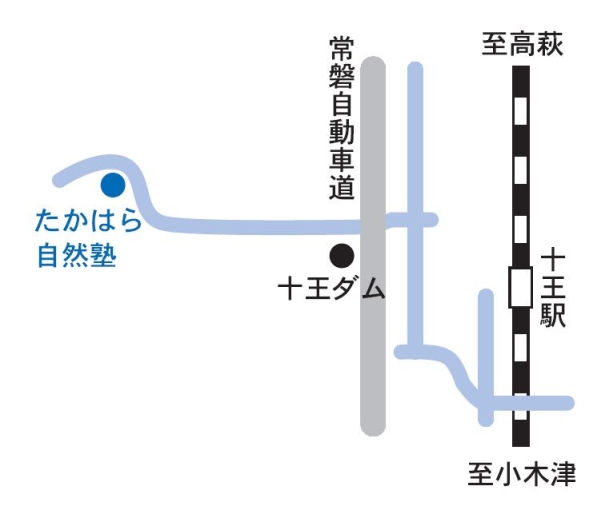

「たかはら自然塾」は旧高原小学校跡(十王町高原)に、平成21年7月、たかはら自然体験交流施設として生まれ変わり開設されました。高原小学校は、明治6年に創設し、133年の長い歴史を残した学校です。この校舎を利用した宿泊室の部屋番号には、教室の何年何組という表記が使われています。

施設は、地域の自然と静かな環境、また、豊富な資源に恵まれており、昔ながらと現代的なものがミックスした色々な体験が出来ます。体験メニューは、そば打ち、こんにゃく作り、餅つき、段ボールクラフト、ピザ作り、バーべキュー、しめ縄作りなどたくさんあります。

最近は、学校別の宿泊学習や少年団の絆を深めるための宿泊にも多く利用されています。また、高齢者のグループや、体育館でスポーツを楽しむグループも多く訪れます。平成24年度の利用者数は、宿泊961人、体験者2千761人、食堂(昼食)利用者1万242人と1万人を超えており、とても盛況です。

宿泊の予約は6か月前から、施設の日帰り使用は3か月前から受け付けしています。この機会に、たかはら自然塾で、楽しい夢のある体験を味わってみてはいかがでしょうか。 |

|

|

|  |

職員から説明を受ける会原さん |

| 会原 真弓(東滑川町) |

|

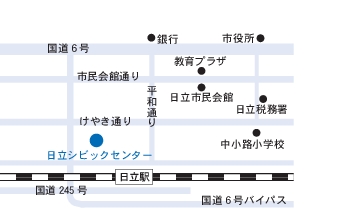

銀色の球体が特徴の日立シビックセンター科学館の入口は、地下1階にあります。

科学館は、4年をかけて少しずつリニューアルされ、壁を明るい色にするなど親しみやすい雰囲気に工夫されていました。8階入口近くにあるお絵描きロボット「アートン」は、子どもだけではなく大人にも人気があります。また、「数学のギャラリー」には、数学に関する展示が数多くあり、子どもが興味を引くものも多くありますので必見です。

科学館が、ノーベル賞を取った科学者に送ったアンケートの回答が展示されている「科学者の書斎」には、ちょっと楽しい答えもありますので、じっくり読んでみてください。他にもサウンドサイエンスやサイエンススタジオなど楽しい科学の展示やショーがたくさんあります。

9階天球劇場には、新しく「プレアデスシステム」が導入され、光学式プラネタリウム「メガスター」では美しい星空を、デジタルプラネタリウム「ユニビュー」では壮大な宇宙が再現され、CGを駆使した臨場感あふれる映像が楽しめます。1千500万個の星が映し出された星空を見に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。 |

|

|

|  |

活気あふれるおんもさ祭りの様子 |

| 青木 正(日高町) |

|

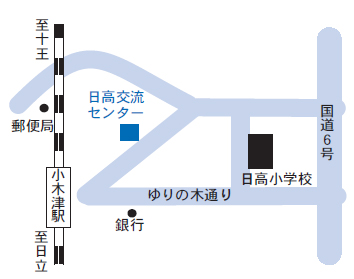

日高交流センターは、小木津駅の北東約300m地点の元日高小学校跡地にあり、敷地の西側には、早春の訪れを告げる「日立紅寒桜」があります。花は淡い紅色で、早い年には1月から咲き始め、3月上旬に満開を迎える大変珍しい桜です。

グランドには、ラジオ体操のために毎朝高齢者を中心に多くの人が集まり、井戸端話も含め盛り上がっています。スタートして8年、雨の日でも軒下で行い、夏休みには子供たちも加わり、約150人が参加します。終了後はウォーキングを楽しむ人々が多く、住民の健康づくりの一翼を担っています。

また、日高地区を盛り上げるイベントとして8月の第一日曜日に小木津駅前のゆりの木通りで行われる「おんもさ祭り」があります。今年で28回目を数えますが、当初は盆踊りから始まり、スタッフの工夫と情熱で年々発展してきた祭りです。最近は市民みこしや大道芸、路上ステージショー、模擬店などで盛り上がり、多くのかたに喜ばれています。「おんもさ」とは、地元に伝わる方言の「おんもさも」から取ったもので、思い切りとか気が済むまでという意味で使われています。今年は8月4日(日)に開催されます。暑い一日になりますので、皆さん期待してください。 |

|

|

| 恒冨加代(東金沢町) |

|

昨年6月に再整備を完了し、安全性と利便性の高い常陸多賀駅へ生まれ変わりました。特徴として、「ラウンドアバウト方式」の導入、一般車両と公共交通機関とで別空間を利用出来るようになったことが挙げられます。駅舎からタクシーやバス乗り場まで雨よけ屋根が新設されたことは、高齢のかたや小さなお子さん連れのお母さんには喜ばしいことです。中でも一般車乗降場の設置は、通学送迎で利用している保護者からも好評です。バリアフリー化された歩行者用通路にはLEDライトが多数埋め込まれており、夜の歩行も安心です。

日本鉄道常磐線「下孫停車場」の駅開業は明治30年に遡ります(昭和14年に「常陸多賀駅」に改称)。かつて岩城相馬街道の宿場として栄えた下孫。駅建設に至るまで、用地買収など困難を強いられたことは、多賀交番の隣に建つ「下孫停車場紀念碑」に見ることが出来ます。このような石碑は、常陸多賀駅と水戸・いわき駅にしかないとのことで、これらは、貴重な歴史的資料となっています。 |

|

|

| 藤田二郎(相田町) |

|

平成7年11月に開館した田尻交流センターは、常磐線と県道いわき線の中間に位置し、2階から田尻学区を一望に出来る、環境が良好な場所にあります。

1階は多目的ホール、会議室、児童室、事務室、2階には和室、料理室、図書コーナーがあり、特に2階の空きスペースを利用したギャラリー展には、地域のかたがたの個人や団体の多種多様な作品が毎月展示され、来館者に好評です。また、子どもたちの居場所作りの一環として、隔週の土・日曜日に多目的ホールを開放しており、元気な子どもたちの声が響いています。屋外のクロッケー場にも、常に元気なお年寄りの姿があり、地域に元気と勇気を与えています。子どもからお年寄りまで、多くのかたが利用する田尻交流センターは、地域の活動拠点として、誰もが気楽に立ち寄れる「縁結びの場所」となっています。

今後も、職員一同、更に利用者からの声に耳を傾け、より利用しやすい交流センターを目指しますので、ぜひ、皆さんも一度来館してみてください。 |

|

|

| 五百部良重(西成沢町) |

|

国道6号の油縄子十字路の信号を常陸太田方面に2㎞程走ると、道の両側に諏訪梅林があります。

この梅林は、天保4年(1833年)水戸藩主徳川斉昭公が造園したと伝えられており、2月の下旬になると都内から観光バスがやってきます。

乗務員の話では「筑波の梅林」「水戸偕楽園」「日立の諏訪梅林」を「常陸三大梅林」としてツアーを募集しているとのことでした。

諏訪梅林の300本の梅の木は、筑波山梅林の3千本や水戸偕楽園の3千本と比べると規模は小さいですが、斉昭公が手植えをしたという老梅が凛とした姿を見せており、歴史の古さや格式の高さでは他の梅林にひけをとりません。

梅林内には散策用の通路が整備され、また、脇を流れる鮎川の清流で子どもが川遊び出来るように、岸は緩やかな石段になっていて、四季を通じて家族で楽しめる市民の憩いの場です。 |

|

|

| 尾形由美子(幸町) |

|

北関東一の総合公園の敷地内に、昭和32年6月5日、「神峰動物園」が開園しました。開園当初は4種7点の動物が飼育され、入園無料で運営されていたそうです。

翌年にインドゾウ「ミネコ」の飼育開始とともに有料化され、現在は、大人500円、子ども100円となり、県内外からの観光客も多く訪れるようになりました。

昭和46年に「日立市かみね動物園」と改称され、現在では70種500点もの動物が飼育されているそうです。

多くの来園者にかわいい動物の姿を見てもらえるように、園内の改装などにも力を入れています。最近では、クマ舎「クマのすみか」が完成し、ふだん見られないクマの様子を間近で見ることが出来るので、子どもたちのうれしそうな声が響いています。

これからもどんどん楽しいイベントを計画してくれることを親子ともに楽しみにしています。 |

|

|

|  |

茨城海上保安部 交通課 主任航行援助管理官の三田さん(左)から灯台の説明を受ける |

| 伊藤 忠(旭町) |

|

国道245号線を走ると海側に白亜の大きな灯台、「日立灯台」が見えてきます。

日立港の新設開港にあわせ、昭和42年3月末に設置、初点灯されましたが、その後、平成12年3月に改築されました。地上から塔頂まで(塔高)24.5m、水面から灯火まで(標高)42.4m、下部に海を見渡す展望台を併設したデザイン灯台です。

光度21万カンデラ(光度とは光の輝きを表し、単位はカンデラ。一カンデラはろうそく約一本の輝きのこと)で、光達距離は12.5海里(約23km)です。日本一光度の大きい灯台は、160万カンデラの光を放つ室戸岬灯台と言われています。

灯台のある岬周辺には芝生の公園「古房地公園」があり、きれいに整備された公園内では、体操やジョギングを楽しむ人が見られます。この公園は水面から高さ約20mの岸壁の上にあり、灯台と芝生広場越しに、太平洋、日立港、久慈浜海水浴場などが見渡せる、太平洋に臨む景勝地です。

大甕駅前中央の広い道路を海に向かって歩いて約15分、国道を渡ると右側に灯台が見え、手前のレストランの裏から古房地公園となります。

では、最後に皆さんにお聞きします。「日立灯台の管理はどこが行っているでしょうか?」今年11月に行われた「ふるさと日立検定試験中級」の問題でもありました。

答えは「海上保安庁」です。皆さんは知っていましたか。 |

|

|

| 渡辺仁一(下深荻町) |

|

中里中学校のグラウンド西側を流れる里川の清らかな流れに沿って、里川水辺空間は平成19年3月に施工されました。

春は野山の新緑や桜が里川に映え、夏は水遊び・魚とり・バーベキューを楽しみ、秋は里川沿いの「もみじの紅葉」が見事です。 また、冬は氷の芸術「つらら」が1月中旬から2月にかけ里川水辺空間の対岸で見られます。

対岸の斜面はイシガンバッケといい、東河内八景の一つ「石ヶ峰の夜雨」はここを指して名づけられた景勝地です。

里川水辺空間の管理は地域に依頼されているため地域ボランティアやきららライオンズクラブの協力をいただき、年4回の河川の 清掃やゴミ拾い・草刈り・芝の手入れがされているため快適な時間を過ごすことが出来ます。

自然豊かな中里学区の四季折々の楽しみ方が出来ますので訪れてみてはいかがでしょうか。 |

|