満開のソメイヨシノ |

サクラは自生種や自然交雑種、園芸品種などたいへん種類が多く、

市内にも歴史的背景から多くある「オオシマザクラ」や「ソメイヨシノ」、

市内で発見され登録された「日立紅寒桜」など数多く見ることが出来ます。

特にソメイヨシノは3月下旬から4月ごろにかけ市内各所で開花し

春の訪れを実感させてくれます。 |

|

|

|

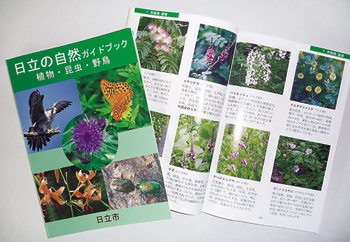

日立の自然シリーズ(2)

第2回目の今号からは、実際に調査、編集作業を行っている専門家の先生が紹介していきます。

今号は、編集委員長を務める大内正典さんです。大内さんは以前「ふるさとの野草」と題して市報への掲載もしていました。

「ふるさとの野草」では紹介出来なかった種類を含め、身近な所で見られる植物をたくさん紹介していきます。

通常のガイドブックではない企画として、ともしびに集まる昆虫も紹介したいと思います(大内さん談)。 |

ササバギンラン

ササバギンラン |

ラン科。

山野の林縁や疎林下に生える。高さは50センチメートルほど。

花期は5・6月。花の長さは12ミリメートル前後。

ササバギンランによく似たギンランは高さ20センチメートルほどであり、

葉が花より高くならないのが特徴的である。 |

ウスキツバメエダシャク |

シャクガ科。開張37~52ミリメートル。年2回発生する。

5月~7月と9月~11月にともしびに飛来する姿がよく見られる。

似たものにシロツバメエダシャクがおり、同じように飛来する姿を見ることが出来る。 |

|

|

|

日立の自然シリーズ(3)

今号では、昆虫、特に蝶類の専門家である塩田正寛さんがアサギマダラについて紹介します。

アサギマダラは、渡りで有名なオオカバマダラの仲間です。

日本では沖縄から北海道まで見られますが、東北地方や北海道では夏にだけ見られます。

初夏に南方から飛んで来るのです。

茨城県にも飛んで来ます。8月になると山頂や高原などの涼しいところに集まります。

やがて、涼風がたちはじめると南に向かって飛んでいきます。1,000kmも移動した記録があります。

そのうちの一部は、茨城県でキジョランという常緑のつる草に卵を産みます。

幼虫は葉を食べ少し成長して冬を迎えます。写真は無事に冬を越し大きくなった幼虫です。

6月に成虫になります。キジョランは寒さに弱く、幼虫が越冬出来るところは数か所しか見つかっていません。

真弓山はその一つです。アサギマダラが定住出来る北限は茨城県です。

茨城県で見られるアサギマダラは南方から飛来したものと、茨城県で羽化したものが混じっています。

しかし区別はつきません。

翅(はね)には薄い空色(浅葱)の部分があります。黒い頭と胸部には白い斑があります。だから浅葱斑です。 |

| 【越冬幼虫と成虫】 |

越冬幼虫(真弓山) |

成虫(風神山) |

|

|

|

日立の自然シリーズ(4)

今号では、市が編集中のガイドブックで「野鳥」を担当する多田恒雄さんがキジ・ヒバリを紹介します。

市内では毎年約120種の野鳥が観察されますが、年によって、出現する種類が微妙に異なります。

ガイドブックで使う野鳥の写真は市民の皆さんから公募します。

県内で撮影された野鳥の写真をデジタルカメラデータ(JPG)でお寄せください。

サイズは500キロバイト程度で、鳥名・撮影地・撮影年月日・氏名を付けてください。

来年3月末までに環境政策課へ応募ください(多田さん談)。 |

キジ

キジ |

農耕地や山地などかなり広範囲に生息しています。

特に春先の繁殖期に雄は、「ケーンケーン」とよく通る声で鳴きます。

草の中に粗末な巣を作り子育てをします。

夏から秋には子連れの家族に出会ったりします。

地上生活が主で飛ぶことは苦手です。日本の国鳥です。 |

ヒバリ |

畑、草原、河川敷などに生息する留鳥です。

一年中、市内にいますが、やはり春先から夏にかけて、

元気よく「ピーチクパーチク」とさえずりながら空高く舞い上がる姿がこの鳥のトレードマークでしょう。

堤防の草の中などにびっくりするほどの簡単な巣を作り繁殖します。

ユーラシア大陸中緯度全域に生息します。茨城県の県鳥です。 |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(5)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「植物」の編集を担当する安嶋隆さんがビロードモウズイカとオカタイトゴメを紹介します。

日立の海岸にはハマギク、ツワブキ、スカシユリなどのほか、多数の海浜植物が生育しています。

一方で、道路沿いを注意してみると見慣れない外来植物(帰化植物)が目につくようになりました。

今回は海岸で増えている外来植物を紹介します(安嶋さん談)。 |

ビロードモウズイカ

ビロードモウズイカ |

ヨーロッパ原産の種類で、当初は観賞用として導入されました。

海岸付近の荒れ地に群生し、

高さは1~2m、全体がビロード状の毛におおわれ、

6~9月に黄色い花を咲かせます。 |

オカタイトゴメ |

園芸種として日本に入り、日本各地で増えています。

原産地は不明。繁殖力旺盛で市内では海岸付近の道路沿い、

コンクリートの割れ目やケヤキ通りのケヤキの根元にじゅうたん状に群生。

6~7月に黄色の小さい花を多数つけます。 |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(6)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「昆虫」の編集を担当する井上尚武さんがアオマツムシを紹介します。

8月末ごろから県内の街路樹や庭木の上で「リーリーリー」とかん高い声で鳴く虫がいます。

市内でも近年、平和通りの桜並木や市街地、住宅など、人家の周辺で毎年必ず鳴き声が聴かれるようになりました。

この鳴く虫は緑色のコオロギで、中国大陸南岸が原産と言われる外来種です。

多くのかたは、秋らしくなったと感じるかもしれませんが、現在北は岩手県から南は九州まで分布が拡大し、

多数で合唱すると秋の風情とはほど遠い「騒音」になります。

また、果樹農家では果樹の葉や実を食べる害虫となっています。

日本に昔から生息するスズムシは、今まで市内の野外では生息地が見つかっていませんでしたが、

下深荻町で今年の8月鳴き声を多数聴きました。

マツムシは確実な生息地がありませんが、隣の高萩市に生息します。この生息地は日立市との境界周辺なので、

日立市側にも一部生息しているかもしれません。

またクツワムシは県全体でも非常に少なく、市内で今まで鳴き声を聴いたことがありません。

これらの鳴く虫の声を聴いたかたは、貴重な発見となりますので、ぜひご連絡ください。 |

|

|

|

日立の自然シリーズ(7)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「植物」と「昆虫」の

編集を担当する大内正典さんがアケボノソウとコアオハナムグリを紹介します。

10月ともなると花も虫も見られる種類や数が減ってきます。

それでも注意して見ていくと、意外に多くの種類に出会えるものです。

休みの日などにちょっと出かけて探してみましょう(大内さん談)。 |

|

山野の水辺に生えます。

高さは60~100センチほどで花期は9・10月。

ひとつの花は直径20ミリ前後です。

一見地味な花ですが、拡大して見ると実に美しい花です。 |

|

体長11~16ミリで背面は緑色。

ただし、変異があり赤みがかったものも多いです。

成虫で越冬するため、春早くから秋まで、種々の花上で見られます。 |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(8)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で、

「昆虫」の編集を担当する塩田正寛さんがムラサキツバメを紹介します。

茨城県の75年にわたる蝶類調査史において一度も記録のなかったムラサキツバメが、

2000年につくば市など県南地域で確認されました。早速、市内で調査しましたが発見出来ませんでした。

しかし、2001年には日立市・旧十王町・高萩市・北茨城市まで生息が確認されました。

20年前は関西が分布の北限だったので、約500kmを20年で北上したことになります。

幼虫はマテバシイ(ブナ科の常緑高木)の若葉を食べます。

県内にマテバシイは自生していませんが、公園や団地・工場・学校などに植えられています。

越冬した親蝶は春に交尾し、マテバシイの柔らかい新葉に産卵します。羽化の時期は初夏・盛夏・秋の年3回で、

秋に羽化した蝶が越冬します。県内の低地に分布し、市内では、海側の平地に植えられたマテバシイに生息しています。

名前は、翅表が紫なのでムラサキ、後翅に細い尾があるのでツバメです。 |

|

|

|

日立の自然シリーズ(9)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「野鳥」を担当する多田恒雄さんが鵜の仲間を紹介します。

冬はバードウォッチングのベストシーズンです。海岸部から山地まで多くの冬鳥や留鳥が楽しめます。

ウミウは市の鳥としてなじみがありますが、市内ではカワウ、ヒメウも含めて3種の鵜を観察出来ます。

ウミウ、ヒメウは冬鳥で、北茨城から日立までの海食崖(かいしょくがい)やテトラポット上で羽を休めています。

鵜の仲間は魚を捕るために潜水が得意ですが、羽に脂を塗る習性がないので、羽が濡れてしまいます。

一列に並んで翼を広げ、羽を乾かす姿を見ることが出来ます。

ヒメウはウミウより数は少なく、海食崖に多くのウミウが休んでいるときに、海面に近い下のほうを双眼鏡で探すと見つかります。

ウミウより小型で、全身真っ黒です。

カワウは年間を通じて久慈川の河口部から常陸大宮市の辰の口堰近くまで、水面上を往復飛行する姿が見られます。

編隊飛行は雁(がん)と間違えられるくらいみごとですが、数羽で飛ぶ姿のほうが一般的です。

鮎も捕るので、釣り人に嫌われますが、公害が最もひどかった1980年代には絶滅しかかった歴史があります。 |

|

|

日立の自然シリーズ(10)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「植物」の

編集を担当する安嶋 隆さんが「ミズワラビ」と「タコノアシ」を紹介します。

水田とその周辺地域は「里山」と呼ばれ、生物の多様性に富む場所として注目されています。

市内各地で休耕田(放棄水田)が増加し、里山の様子が変化しています。

このような里山の変化を記録することはたいせつなことです。

市内の休耕田で確認された貴重な植物を紹介します。 |

ミズワラビ |

■ ミズワラビ(ミズワラビ科)

水辺に生えるシダ植物で、全体の形がワラビに似ています。

これまでは県南地域で生育が確認されていましたが、

近年では常陸太田市、東海村、日立市などの県北地域でも

確認されるようになりました。

市内では十王町に生育しています。 |

タコノアシ

タコノアシ |

■タコノアシ (ユキノシタ科)

花序の形がたこの足に似ているのでこの名前が付きました。

主に水辺に生えますが、休耕田の増加により県内での生育地も広がっているようです。

市内では石名坂町や茂宮町などに大きな群落がありますが、休耕田の植物は変化しやすいので、

生育状態は不安定です。 |

|

|

|

日立の自然シリーズ(11)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「昆虫」の

編集を担当する井上尚武さんがヨコヅナサシガメとイソアシナガアリを紹介します。 |

|

■ ヨコヅナサシガメ(サシガメ科)

3~4月の暖かい日中、太い桜の幹の上をゆっくり歩く黒いカメムシを見ることが出来ます。

体の一部が赤いのでよく目立ちますが、5月ごろに成虫になると赤い部分は消えます。

中国南部から東南アジアを原産とするヨコヅナサシガメという外来種です。 |

ヨコヅナサシガメ(幼虫)

ヨコヅナサシガメ(幼虫) |

この虫は手でつかんだりしなければ害はなく、

むしろ桜に付く害虫を集団で補食してくれる益虫です。

幼虫の群れがかたまって越冬する姿は不気味ですが、

ここ数年、市内のあちこちで見られるようになりました。

現在、福島県南部から九州まで分布を広げています。

身近な自然が変化していることを示す一例です。 |

■イソアシナガアリ(アリ科)

アリは日本全体で270種以上も生息し、市内だけでも40種以上が確認されています。

3月中旬から活動を始めるクロヤマアリや、秋から12月にかけて活動するクロナガアリなどがいます。 |

イソアシナガアリ

イソアシナガアリ |

今回紹介するイソアシナガアリは、

日立市や高萩市の海岸で見つかっている比較的珍しいアリで、

茨城県北部の海岸がほぼ北限の生息地です。

夏の日ざしの中、波しぶきが掛かるような海岸のがけを歩いている働きアリを見ることが出来ます。

左の写真のように、時々腹部を強く曲げるという不思議な行動が見られます。 |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(12)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「植物」と「昆虫」の

編集を担当する大内正典さんが、ヤマザクラとハンミョウを紹介し ます。

二十四節気の清明(4月5日~19日)のころは、木々の新芽が雑木林を美し く彩ります。

よく見ると、さまざまな緑があることに気がつきます。

ところどころに山桜も交じり、野山が一番色彩豊かになる時期です。

天気の良い日は屋外で、春ならではの色を楽しんでみましょう。 |

|

■ ヤマザクラ(バラ科)

山に自生する落葉高木で、高さは15~25m になります。花期は3月下旬~4月上旬。花の直径は25~35mm。

若葉と同時に花を咲かせます。赤い若葉と花の色の調和が、ソメイヨシノとは違った美しさを見せます。

日本の野生サクラの代表で、古くから人々に愛好されてきました。 |

ヤマザクラ |

|

■ ハンミョウ(ハンミョウ科)

体長18~20mm。色彩には変異があります。

平地から低山地に多く、助川山などでも見られます。成虫は、人の歩く前を先へ先へと飛んで逃げ、

それが道案内をしているように見えるので、ミチオシエ、ミチシルベなどとも呼ばれます。

土の中に多数が集まり、成虫で越冬します。 |

ハンミョウ |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(13)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「昆虫」の

編集を担当する塩田正寛さんがツマグロヒョウモン(褄黒豹紋)を紹介します。 |

|

■ ツマグロヒョウモン(褄黒豹紋)

ツマグロ?妻・黒の意味ではありません。メスの翅(はね)の両端(褄)が黒いので、この名前が付きました。

蝶は普通、メスよりオスのほうが美しいのですが、この蝶はメスのほうがきれいです。

茨城県では75年前から生息の記録がありますが、15年に1回ぐらいしかお目にかかれない希少な蝶でした。

ところが、1998年からは毎年記録されるようになり、状況が変わってきました。また、2004年には水戸市で大発生地が発見されました。

そこは人為的に造られたスミレ類がたくさん生息している明るい芝生地でした。

市では、2000年あたりから見られるようになり、風神山展望台、助川山山頂、高鈴山山頂、かみね公園頂上などの小高い所や、

茂宮町、東河内町、諏訪町、十王町高原など多くの場所で確認されています。

小高い所は、オスの縄張り地点です。もともと熱帯がふるさとの蝶、住み着いている北限は茨城県です。

卵はスミレ類に産み付けられ、成虫は初夏・盛夏・秋の年3回出現します。 |

|  |

| 成虫メス | 成虫オス |

|

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(14)

市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「野鳥」の編集を担当

する多田恒雄さんが、市内で見られるサギの仲間を紹介します。 |

|

≪留鳥(1年中同じ場所に住む鳥)のサギ≫

夏の水辺にはサギが似合います。ダイサギとコサギは久慈川沿いで、1年中魚を採っています。

季節によってくちばしの色が変化したり、冠羽(かんう)の有無が変わりますので、確認してみてください。

少し青灰色のアオサギは日本最大のサギです。ゴイサギはずんぐりむっくりの姿で、どちらかと言えば夜行性です。

幼鳥はホシゴイとも呼ばれ、色や羽の模様が成鳥とは異なります。

≪渡り鳥のサギ≫

チュウサギやアマサギは渡り鳥で、夏に見られます。魚よりは畑や水田で虫やカエルを採ります。

作業中の耕うん機の周りにいることがあります。アマサギの首筋のオレンジ色は鮮やかできれいです。

里川沿いの水田で探してみましょう。

なお、北茨城市まで遠出すると、運が良ければ大北川河口付近でササゴイに、

漁港の岸壁や岩礁地などでクロサギに会えるかもしれません。 |

|  |

| アマサギ | クロサギ |

| 写真提供:小林康浩さん(日本野鳥の会) |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(15)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「植物」の

編集を担当する安嶋隆さんが「オニヤブソテツ」「コモチシダ」を紹介します。

市内の海岸砂地には多数の海浜植物が生育していますが、海岸崖地にも特徴ある植物を見ることが出来ます。

その中でふだん見過ごされている代表的なシダ植物を紹介します。

いずれの種類も市内各地で見ることが出来ます。 |

|

≪オニヤブソテツ(鬼藪蘇鉄)・オシダ科≫

葉は厚く、光沢があり、濃い緑色をしています。根元から数枚の葉が出て長さは50cm以上になることもあります。

同じ仲間にはヤブソテツのほか、数種類が生育していますが、詳細な分布は現在調査中です。

≪コモチシダ(子持ち羊歯)・シシガシラ科≫

名前は葉の表面に「無性芽」と呼ばれる多数の小さい子どもを作ることに由来しています。

大形のシダで、葉は長さ1m以上になることもあり、湿った崖に垂れ下がって群生しています。常緑性なので冬でもよく目立ちます。 |

|  |

| オニヤブソテツ | コモチシダ |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(16)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「昆虫」の

編集を担当する井上尚武さんが「コロギス」と「オオヤマカワゲラ」を紹介します。 |

|

■ コロギス(コロギス科)

形がコオロギにも、キリギリスにも似ているのでコロギスと呼びます。

肉食性が強く、捕らえるとかみつかれますので注意が必要です。

写真のように相手に立ち向かう行動は、捕食者に対する防御でしょう。

一生を樹上で過ごし、昼間は巻いた葉の中に隠れています。

8月ごろから成虫が現れます。写真の個体は竪破山で撮影しましたが、

市内の樹林地帯には広く生息していると思われます。 |

コロギス コロギス |

|

■ オオヤマカワゲラ(カワゲラ科)

阿武隈山地から大小の河川が太平洋に流入する日立市は、緑と清流の多い地域です。

住宅が立地しない山間地帯の上流には、きれいな水に棲むカワゲラ類の幼虫が生息します。

写真のオオヤマカワゲラもその1種で、大久保町の桜川の岸辺で撮影しました。

羽化した後の殻も草の上で見つかります。このような昆虫が棲む郷土の清流をいつまでも残したいものです。 |

|

オオヤマカワゲラ |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(17)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「植物」と「昆虫」を

担当する大内正典さんが「ツルボ」と「ナツアカネ」を紹介します。

残暑は厳しいですが、季節は確実に秋に向かっています。

ふと気づくといろいろなところに秋の気配を感じることが出来ます。

街路樹では、セミに替わり、アオマツムシの鳴き声が聞こえてきます。

少し郊外へ行くとススキの穂も目立つようになっています。

そのほかにも季節の変化を確かめてみてください。 |

|

■ ツルボ(ユリ科)

山野の日当たりのいい草地、土手などで見られる多年草。

花期は8~9月、花茎の高さは10~30cm、その先端に穂状につく花の直径は6~8mmで、

全体に小さくかれんで春の花を見るようです。市内では芝地に多く、普通に見ることが出来ます。 |

|

| ツルボ |

|

■ ナツアカネ(トンボ科)

体長36~40mm。6~11月、平地、丘陵地の池や沼、水田などに発生し、

特に稲刈り前後の田のあぜなどでよく見られます。

アキアカネとともにアカトンボの代表のような存在で、

オスは成熟すると複眼まで美しい赤色になるので区別は容易です。

アキアカネのように、夏に山地に移動することはしません。 |

|

| ナツアカネ |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(18)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「昆虫」を

担当する塩田正寛さんが「モンシロチョウ」と「スジグロシロチョウ」を紹介します。 |

|

≪モンシロチョウとスジグロシロチョウ≫

家庭菜園の害虫に青虫がいます。おなじみのモンシロチョウの幼虫です。

キャベツが大好きで白菜・油菜・大根などアブラナ科の野菜を食べます。

日本中どこにでも棲んでいそうですが、沖縄で確認されたのは1958年ごろです。

日本の在来種ではなく、移入昆虫ではないかとの考えもあります。

野生のアブラナ科も食べますが、野菜に依存し、年4・5回も発生します。

冬は蛹(さなぎ)で過ごし、暖かくなる3月下旬に成虫になりますが、

最近は暖冬のためか3月上旬に姿を見ることもあります。

山間部では、よく似たスジグロシロチョウが多くなります。

この種は、日当たりのよいところを好むモンシロチョウに対して、

湿り気のある林の縁を好みます。両者は「すみ分け」をしているようです。

幼虫はどちらもアブラナ科植物を食べるので、産卵時の「競争」を避けているのかもしれません。

黒い紋のある白いはねが名前の由来です。 |

|  |

| モンシロチョウ | スジグロシロチョウ |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(19)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「野鳥」を

担当する多田恒雄さんが「ジョウビタキ」と「ルリビタキ」を紹介します。

冬鳥が渡ってくる季節になります。冬はバードウォッチング入門のベストシーズンです。

近隣の野山や水辺に出かけ、冬鳥を観察しましょう。 |

|

■ ジョウビタキ(ツグミ科)

スズメ程の大きさで、日立には10月末に渡来します。オスは上半身は黒色、下半身は橙に近い茶色です。

翼に白斑があるので「紋付き鳥」の異称があります。一度見たら忘れられない配色です。

メスは地味なうす茶色系で尾はやや橙色です。人を恐れない習性で、市街地でもよく見られます。

渡来当初は縄張り確保のため、電線の上などで「ヒッヒッヒ、カッカッ」とよく鳴きます。

車のサイドミラーに写った自分の姿に喧嘩を仕掛けることもあります。

農耕地、草地、林内でも見られ、地上で虫や草の実などのえさを採ります。 |

|

| ジョウビタキ |

|

■ ルリビタキ(ツグミ科)

ジョウビタキの近縁種で、オスは美しい青色です。ジョウビタキよりも数が少なく、

また市街地では見られませんが、小木津山や助川山では、遊歩道上にも現れます。 |

|

| ルリビタキ |

写真提供=高原邦明さん |

|

|

|

日立の自然シリーズ(20)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で

「植物」を担当する安嶋隆さんが「ススキ」と「オギ」を紹介します。 |

|

≪ススキとオギ≫

ススキ原は茅場(かやば)と呼ばれ、昔は定期的な刈り取りが行われていましたが、

生活様式の変化により現在ではその利用価値は失われてしまいました。

ススキの集団をススキ原と言いますが、オギの集団もススキ原と思っている人も多いようです。

一見似ているようですが、ススキとオギは全く別の種類で、次のような違いがあります。

ススキは山野や路傍のいたるところに生え、株立ちとなります。

オギは主として久慈川などの河岸に生え、1本立ちです。

また、花(穂)は小穂という小さい花が集まっていますが、

ススキでは小穂の基部に小穂とほぼ同じ長さの白っぽい毛が付いていて、

先端には刺のような芒(のぎ)があり,全体は紫色を帯びています。

一方、オギは、小穂の基部の毛が小穂の2~3倍もの長さになり、芒はなく、

全体が銀白色でふさふさした感じがします。

このように、この2種類はよほど注意しないと区別出来ないように思えますが、

昔の人はオギをススキ原と間違えることはありませんでした。 |

|  |

| ススキ | オギ |

|

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(21)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「昆虫」の

編集を担当する井上尚武さんがジョロウグモとナナフシを紹介します。 |

|

≪ジョロウグモ(ジョロウグモ科)≫

人家周辺の生垣などで見かける大型の美しいクモで、メスは体長2・3cmになります。

幼体は春に出現し成体は晩秋まで見られますが、近年では温暖化の影響によるのか真冬でも成体が見られる年があります。

写真のクモは平成21年12月25日に鮎川町で撮影したものです。

ひたちなか市では元旦を過ぎても生存していた個体を観察したことがありますが、

温暖化の影響がこんなところにも現れているように思います。

|

| 真冬のジョロウグモ(12月) |

|

|

|

≪ナナフシ(ナナフシ科))≫

木の枝にそっくりな形の虫です。これは野鳥などの捕食者から身を守るために進化したもので、

擬態(ぎたい)と呼ばれます。形は奇妙ですが非常におとなしく、コナラなどの広葉樹の葉を食べ、

欧米ではペットとして飼う人が多いようです。

市内の雑木林に生息しますが、あまり目に触れることはありません。

茨城県ではオスが生息せず、メスは受精することなく産卵し繁殖します。

写真の個体は本山トンネル付近で撮影しました。

|

| ナナフシの成虫(8月) |

|

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(22)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で「昆虫」と「植物」の

編集を担当する大内正典さんがアオオサムシとシュンランを紹介します。 |

|

≪アオオサムシ(オサムシ科)≫

体長は25~32mm、色彩は緑色ですが、金銅色など変異も多いです。

夜活動してミミズなどを食べ、昼間は落ち葉の下などに隠れていますが、

道路や側溝の中などを歩いている姿を日中に見ることもあります。成虫で越冬します。 |

|

アオオサムシ |

| |

|

≪シュンラン・春蘭(ラン科)≫

乾いた林下に生える多年草。

花期は3~4月、高さ10~25cmの花茎の先に直径3~4cmの花を1個つけます。

最も身近なランで、以前は普通に見られましたが、雑木林の減少や盗掘などで、数が減っています。 |

|

シュンラン |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(23)

今号では、市が編集中のガイドブック「日立の自然シリーズ第3集」で

「昆虫」を担当する塩田正寛さんがイチモンジセセリを紹介します。 |

|

≪イチモンジセセリ(一文字挵)≫

「これってチョウですか?」。触角の先が膨らんでいるので、れっきとしたチョウです。

胴体が太く翅(はね)が小さく、ビューン・ビューンと飛びます。

まさに蝶界の戦闘機。葉の先端に止まって翅を下げアンテナをピーンと張って、

いざ!と構えます。接近してきた仲間をめがけて視界から消えるほどの速さで飛び出し、なわばりを守ります。

イチモンジセセリは稲の害虫です。稲に産みつけられた卵からふ化した幼虫は、

葉を綴(つづ)って作った苞(つと)の中に潜んでいます。アジア熱帯系のチョウで、

北海道まで見られますが、茨城県南部が越冬の北限です。

稲以外にも、野生のエノコログサやススキなどのイネ科植物も食べます。

昨年9月、久慈川周辺の田の畦(あぜ)を100m歩いたら82匹いました。

1ヘクタールに換算すると6,724匹、大変な数です。

稲刈りが終わると田んぼから分散を始め、晩秋が近いことを教えてくれます。 |

|  |

| イチモンジセセリ(メス) | イチモンジセセリ(オス) |

|

|

|

|

日立の自然シリーズ(24)

|

今号では、市が編集したガイドブック「日立の自然ガイドブック」の中からシジュウカラとヤマガラを紹介します。

文章は「野鳥」を担当した多田恒雄さんです。 |

|

《シジュウカラ(シジュウカラ科)》

全長14.5cm:留鳥(りゅうちょう):山林

日立の山地には多く見られる。巣箱をかければ必ず入居してくれる。

春先ツピーツピーと囀(さえず)り、

人が近づくとジュクジュクと警戒声をだして「退去してくれ」と催促する。 |

|

《ヤマガラ(シジュウカラ科)》

全長14cm:留鳥(りゅうちょう):山林

腹部が赤褐色、愛嬌のある顔つきが特徴のカラ類。

シジュウカラとほぼ同じ環境に生息するが、数は少ない。

警戒声がニーニーと蝉のように独特で存在がすぐ分かる。 |

|

|

日立の自然シリーズ(25)

|

今号では、市が編集したガイドブック「日立の自然ガイドブック」の中からコウボウムギとコウボウシバを紹介します。

文章は「植物」の編集を担当した安嶋 隆さんです。 |

|

《コウボウシバ(カヤツリグサ科)》

弘法麦。海岸の砂地に生える多年草。

根茎を長く伸ばして増える。高さ10~20㎝で、

葉は厚く、縁に細かい鋸歯(きょし)(のこぎりの歯のようなぎざぎざ)がある。

花期は4~6月で雄株と雌株がある。

古くなった根の繊維は筆のように見え、実はムギに似ている。 |

|

《コウボウムギ(カヤツリグサ科)》

弘法芝。海岸の砂地に生える多年草。

高さ10~20㎝で、太い地下茎を伸ばして増える。花期は4~7月。

名前はコウボウムギに比べて小さいことによる。

市内の砂地の減少により生息地が減少している。 |

|

|

日立の自然シリーズ(26)

|

今号では、市が編集したガイドブック「日立の自然ガイドブック」の中からハナアブと

ハグロトンボを紹介します。執筆は昆虫の編集を担当した井上尚武さんです。 |

ハナアブ(ハナアブ科) |

体長14~16㎜。体の模様をハチに似せて野鳥から身を守る。

ハナアブ類の中では最も普通の種類で幼虫は下水溝などに

すみ、呼吸のための長い管を持つ。秋遅くまで活動し、キク

やヤツデの花に飛来する。 |

ハグロトンボ(カワトンボ科) |

体長60㎜。アオハダトンボに似ているがやや大きい。翅(はね)

はより狭く雄の前緑脈は黒く、雌に白い紋がない。幼虫は低地

の緩やかな流れや池、沼などにすみ、成虫は5~9月に出現

する。市内では山間の渓流に見られる。 |

|

|

日立の自然シリーズ(27)

今号では、市が編集したガイドブック「日立の自然ガイドブック」の中からノコギリクワガタとヤマユリを紹介します。

執筆は昆虫と植物の編集を担当した大内正典さんです。 |

ノコギリクワガタ(クワガタムシ科) |

体長25~75?。大型のオスは大顎(おおあご)が水牛の角のように湾曲するが、

小型のオスだと直線的になり、別種のように見える。成虫は6~9月に現れ、

ブナ科の植物やヤナギの樹液に集まる。灯火にも飛来する。 |

ヤマユリ(ユリ科) |

山百合。山や丘陵に生える多年草。高さ100~150?、花期は7~8月。

花は直径20~25?、強い香りがある。花言葉は「純潔」。

夏の緑一色の中に咲く涼しげな花は、花言葉どおりに清純な印象を与える。 |

|

|

日立の自然シリーズ(28)

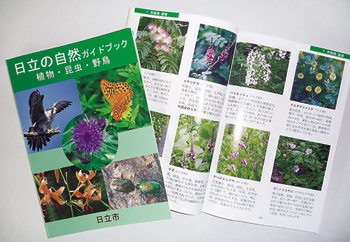

日立の自然ガイドブックが完成しました

|

日立の自然ガイドブックが3年間の調査・編集によりついに完成しました。この冊子は、昭和63年発行の「日立の植物」、

平成4年発行の「日立の磯の動植物」に続くものとして、植物・昆虫・野鳥を紹介しています。

ふだんから目にすることが出来るものを中心に多くの写真を掲載しています。また、A5判サイズで持ち運びしやすいので、

ガイドブックで紹介している市内の自然観察に適した場所にお持ちいただくなど、幅広く利用することが出来ます。

この冊子によって、日立の自然の豊かさを再認識するとともに未来へ継承していく契機になればと思います。 |

各図書館・交流センター、小・中学校の図書室などでご覧になれます。また、市役所総務課で販売しています。

内容 内容 | A5判・フルカラー・230ページ。掲載種 植物256種、昆虫309種、野鳥127種 |

価格 価格 | 1,500円(総務課で販売) |

編集執筆 編集執筆 | 日立の自然シリーズ第3集編集委員会 |

植物・昆虫・野鳥など日立の自然を、

ぜひご覧ください。

植物・昆虫・野鳥など日立の自然を、

ぜひご覧ください。 |

|

日立の自然シリーズ(29)

日立の自然ガイドブック観察会

in小木津山自然公園

日立の自然ガイドブックを編集した、植物、野鳥、昆虫のそれぞれの専門家といっしょに歩きながら、見つけた生き物の解説を聞いたり質問したり出来る観察会です。ガイドブックの主な観察地案内に掲載している16箇所のうち、今回は小木津山自然公園を会場に行います。

とき とき | 10月2日(日) 午前9時~午後2時頃 *荒天の場合は中止 |

ところ ところ | 小木津山自然公園(駐車場集合・解散) |

持ち物 持ち物 | 昼食、飲み物、筆記用具、雨具 *歩きやすい服装で |

定員 定員 | 40人 *応募者全員に参加の可否などについて連絡します。 |

申し込み 申し込み |

9月21日(水)までにはがき、FAXまたはEメールで、参加者全員の住所・

氏名・年齢・電話番号を環境政策課(〒317-8601 助川町1-1-1

FAX21-5016 Eメール kansei@city.hitachi.lg.jp)へ |

|  |

| 昨年の観察会の様子(助川山市民の森) |

|

|

日立の自然シリーズ(30)

ウラナミシジミ・ヒメアカタテハ

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「ウラナミシジミ」と「ヒメアカタテハ」を紹介します。

文章は蝶の編集を担当した塩田正寛さんです。

日立に棲(す)みつくことの出来ない蝶・2種ウラナミシジミ(シジミチョウ科)

9月に小豆の花が咲き始めると飛来し花に産卵する。小豆が収穫される頃成虫になり市内全域で見られるようになるが冬に死滅する。

ヒメアカタテハ(タテハチョウ科)

秋になると市内全域で見られるが定着していない。土着の北限は茨城県南部。幼虫はヨモギ・ハハコグサを食べる。全世界に分布している。

|  |

| ウラナミシジミ(オス) | ヒメアカタテハ(オス) |

|

|

日立の自然シリーズ(31)

(モズ と カワラヒワ)

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「モズ」と「カワラヒワ」を紹介します。文章は野鳥の編集を担当した多田恒雄さんです。

(モズ(モズ科))(全長20cm・留鳥・草原)

キチキチという秋の高鳴きが有名だが、ほかの季節も畑地や林縁で観察出来る。

昆虫・かえる・小鳥・ねずみなど動物食で猛禽(もうきん)類に似ている。ほかの鳥の声を真似すると言われる。

(カワラヒワ(アトリ科))(全長14.5cm・留鳥・草原)

河原、草原、畑地に多い。市街地でも見られる。ヒマワリの種が大好物。冬は群れている。

飛ぶと黄色の帯が目立つ。キリキリコロと鳴き、繁殖期はズィーンとさえずる。

|  |

モ ズ

(写真提供=安田 出さん) |

カワラヒワ

(写真提供=浅川 茂さん) |

|

|

日立の自然シリーズ(32)

(ツクバトリカブトとオヤリハグマ)

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「ツクバトリカブト」と「オヤリハグマ」を紹介します。

文章は植物の編集を担当した安嶋 隆さんです。

ツクバトリカブト(キンポウゲ科)

筑波鳥兜。草原、林縁に生える多年草。高さ50~80センチ。花期は8~10月。濃紫色の特異な形をした花をつける。

アルカロイドを含む有毒植物であると同時に漢方薬としても利用されている。間違っても食べることのないように注意。

オヤリハグマ(キク科)

御槍白熊。山地の林下に生える多年草。分布は関東地方の一部と東北地方に限られている。高さ40~60センチ。

花期は9~10月。葉は茎上部につき、浅く、3裂する。県の絶滅危惧種に指定されている。

|  |

| ツクバトリカブト | オヤリハグマ |

|

|

日立の自然シリーズ(33)

オオカマキリ・ウスバカゲロウ

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「オオカマキリ」と「ウスバカゲロウ」を紹介します。

文章は昆虫の編集を担当した井上尚武さんです。

オオカマキリ(カマキリ科)

体長70~95ミリ。体は草緑色または黄褐色。チョウセンカマキリに似るがより大形で太い。また後翅の基部を中心に紫褐色の斑紋がある。

生け垣や灌木(かんぼく)(低木)などの上にすみ、卵のうは柔らかい褐色である。

ウスバカゲロウ(ウスバカゲロウ科)

前翅長35~45ミリ。幼虫は軒下などの砂にすりばち状の巣をつくる。穴に落ちたアリなどの昆虫に砂をかけて捕らえるのでアリジゴクと呼ばれる。

成虫は7~9月に出現し羽化後ひらひらと弱々しく飛ぶ。

|  |

| オオカマキリ | ウスバカゲロウ |

|

|

日立の自然シリーズ(34)

ニガイチゴ・シロオビナカボソタマムシ

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「ニガイチゴ」と「シロオビナカボソタマムシ」を紹介します。文章は植物と昆虫の編集を担当した大内正典さんです。

ニガイチゴ(バラ科)

苦苺。山野の林縁や伐採跡地などに生える落葉低木。高さ1~1.5メートル。花期は4~5月。直径2~2.5センチの花を上向きにつける。6~7月に熟す果実は美味しそうに見えるが、核は苦くて、見た目ほどではない。

シロオビナカボソタマムシ(タマムシ科)

体長6~9ミリ。頭胸部は唐金色(からかねいろ)ないし緑を帯びた青銅色、上翅は銅色ないし紫銅色(しどういろ)。成虫は4~7月に現れ、キイチゴ類の葉の上で普通に見られる。特にクマイチゴに多く、1枚の葉に何匹も群がっている。

|  |

| ニガイチゴ | シロオビナカボソタマムシ |

|

|

日立の自然シリーズ(35)

アオバセセリ

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「アオバセセリ」を紹介します。文章は蝶の編集を担当した塩田正寛さんです。

5月頃と8~9月に姿を見せ、5月にはウツギの花に集まる。東洋熱帯系の蝶で、市内では山地の谷間で見られる。幼虫はひときわ派手な色彩をしている。

谷間に自生するアワブキを食べ、葉をつづって二つに折り、その中に入って越冬する。

日立の自然ガイドブック

日立の自然ガイドブックを増刷しました。市役所総務課で販売しています。

価格 価格 | 1,500円 |

問い合わせ 問い合わせ | 環境政策課 内線297 |

アオバセセリ(セセリチョウ科)

|  |

開張45mm オス 2009年5月15日十王町山部で採取 |

|

|

日立の自然シリーズ(36)

キビタキとオオルリ

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「キビタキ」と「オオルリ」を紹介します。文章は野鳥の編集を担当した多田恒雄さんです。

キビタキ(ヒタキ科)

全長13.5cm:夏鳥:山林

黄色と黒のコントラストが美しい夏鳥。山地の林の中から出てこないので姿は見付けにくい。鳴き声は複雑でピッコロともオーシツクツクとも聞こえる。数は少ない。

オオルリ(ヒタキ科)

全長16.5cm:夏鳥:山林

青い鳥。日立に来る夏鳥の代表。沢に近い斜面の針葉樹林上で5~6月に素晴らしい声でさえずる。本山キャンプ場に早朝、徒歩で登ってみよう。運がよければ姿も。

|  |

| キビタキ(ヒタキ科) | オオルリ(ヒタキ科) |

(写真提供:小林康浩さん)

|

|

日立の自然シリーズ(37)

オオバノハチジョウシダとカゴノキ

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「オオバノハチジョウシダ」と「カゴノキ」を紹介します。文章は植物の編集を担当した安嶋 隆さんです。

オオバノハチジョウシダ(イノモトソウ科)

大葉の八丈羊歯。山地の湿った谷間に生えるシダ植物。常緑性で葉の長さは1m以上になる。県内の生息地は少なく、県の絶滅危惧種に指定されている。名前は八丈島に関係があるらしい。

カゴノキ(クスノキ科)

鹿子の木。常緑樹林に生える常緑高木。高さは10~15m。暖地性の樹木で県内での生息地は少ない。8・9月に花が咲き、翌年の8月頃に熟す。名前は、樹皮が薄くはげて鹿の子模様になることによる。

|  |

オオバノハチジョウシダ | カゴノキ |

|

|

日立の自然シリーズ(38)

ヒゲジロハサミムシ・ニイニイゼミ

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「ヒゲジロハサミムシ」と「ニイニイゼミ」を紹介します。文章は昆虫の編集を担当した井上尚武さんです。

ヒゲジロハサミムシ(オオハサミムシ科)

体長18~30mm。成虫でも無翅。雄のハサミは左右不対称。世界共通種のハサミムシに似るが本種は脚の基部が暗褐色。4~10月に平地の枯れ葉の下や朽ち木内に見られる。肉食性で雌の親が卵を保護する。

ヒゲジロハサミムシ(オオハサミムシ科)

ヒゲジロハサミムシ(オオハサミムシ科)ニイニイゼミ(セミ科)

体長20~24mm。体はやや扁平。緑褐色で、体表に白黄色の微毛をよそおう。前翅に黒褐色の雲状紋がある。成虫は梅雨明け頃から現れ、9月上旬頃まで高い樹木の幹で鳴く。市内でも普通に声が聞かれる。

ニイニイゼミ(セミ科)

ニイニイゼミ(セミ科)

|

|

日立の自然シリーズ(39)

《カワラナデシコ・カナブン》

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「カワラナデシコ」と「カナブン」を紹介します。文章は植物と昆虫の編集を担当した大内正典さんです。

カワラナデシコ(ナデシコ科)

河原撫子。山野の草地や河原に生える多年草で、高さは30~80cm。花期は7~10月、花の直径4~5cm。単にナデシコと呼ばれ、秋の七草のひとつになっている。 市内では山間の道端や土手、田の畔に多い。

カナブン(コガネムシ科)

体長23~30mm。体は銅色、赤褐色、緑色、藍色と変異が多い。成虫は7~8月に現れ、クヌギやコナラなどの樹液に集まる。

カナブンが電灯に飛んできたとよく聞くが、本種やハナムグリは灯火には来ない。

カワラナデシコ

(ナデシコ科) |

カナブン

(コガネムシ科) |

|

|

日立の自然シリーズ(40)

日立の自然ガイドブック観察会in竪破山

日立の自然ガイドブックを編集した、植物、野鳥、昆虫のそれぞれの専門家といっしょに歩きながら、見つけた生き物の解説を聞き、質問が出来る観察会です。ガイドブックの主な観察地案内に掲載してある16ヶ所のうち、今回は竪破山を会場に行います。

|

|

日立の自然シリーズ(41)

似て非なり《アゲハ、キアゲハ》

アゲハ、キアゲハは色だけでは分かりません。

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「アゲハ」「キアゲハ」を紹介します。文章は蝶の編集を担当した塩田正寛さんです。

詳細な区別方法については、「日立の自然ガイドブック」183ページに掲載してあります。

*日立の自然ガイドブックは市役所総務課で、1,500円で販売しています。

アゲハ(アゲハチョウ科)

幼虫はミカン類やサンショウを食べるので人家周辺に多い。春型は5月・夏型は7~9月に見られ、山地よりも低地に多い。

キアゲハ(アゲハチョウ科)

幼虫は人参やパセリ、水辺のセリを食べる。市内全域で見られる。ユーラシア・北米大陸の温帯~寒帯に広く分布する。

アゲハ |

キアゲハ |

|

|

日立の自然シリーズ(42)

《セグロカモメとウミネコ》

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「セグロカモメ」と「ウミネコ」を紹介します。文章は、野鳥の編集を担当した多田恒雄さんです。カモメの観察には冬が適しています。

セグロカモメ(カモメ科)

全長61cm。冬鳥。市内の海岸で見かけるカモメはウミネコかセグロカモメであることが多い。脚はピンク、嘴は黄色で先端が赤と覚えよう。雑食性が強く、たくましい鳥である。

ウミネコ(カモメ科)

全長45cm。冬鳥。このカモメは脚が黄色、嘴の先端は黒と赤と覚える。背中の色はセグロカモメよりやや濃い。ミャーオミャーオと鳴くのでウミネコの名が付く。ほぼ通年見られる。

セグロカモメ |

ウミネコ |

* 写真提供は浅川 茂さん

|

|

日立の自然シリーズ(43)

ヒロハノイヌノヒゲとマツバイ

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「ヒロハノイヌノヒゲ」と「マツバイ」を紹介します。文章は植物の編集を担当した安嶋 隆さんです。

ヒロハノイヌノヒゲ(ホシクサ科)

広葉犬の髭。湿地、水田、休耕田に生える一年草。ロゼット状に広がった葉の間から花茎が出て、球形の花序を付けます。花期は9~10月。同じ仲間のニッポンイヌノヒゲとともに生息地が減少しています。

マツバイ(カヤツリグサ科)

松葉藺。湿地や水田に生える一年草。高さ3~10cmと小さいが、一面に生えるので芝生のように見えます。水田雑草として嫌われているが除草剤によりだいぶ減少しました。花期は6~9月。アクアリウムではヘアーグラスと呼びます。

ヒロハノイヌノヒゲ |

マツバイ |

|

|

日立の自然シリーズ(44)

クサギカメムシ・ニホンミツバチ

今号では、市が編集した「日立の自然ガイドブック」の中から「クサギカメムシ」と「ニホンミツバチ」を紹介します。文章は昆虫の編集を担当した井上尚武さんです。

クサギカメムシ(カメムシ科)

体長約16mm。成虫で越冬し6月中旬に寄主植物に産卵、7月末から成虫が現れます。クワ・クサギ・モモ・ウメなどに寄生します。最も普通のカメムシで、越冬の際、屋内に侵入し不快昆虫の扱いをされます。

ニホンミツバチ(ミツバチ科)

働き蜂の体長は13mm前後。全体が黒く、胸部や腹部に黄褐色があります。阿武隈山地では、かつて一部の農家が飼育していました。木の洞や、時に物置内などにも巣を作ります。養蜂業で飼育されるのはヨウシュミツバチ。

クサギカメムシ |

ニホンミツバチ |

|

|

日立の自然シリーズ(45)

日立の自然ガイドブック好評発売中

身近に見られる植物や鳥、昆虫を中心にカラー写真で紹介している日立の自然ガイドブックをご存じでしょうか。市内に咲いている、または見られるものを中心に植物256種、昆虫309種、野鳥127種を掲載しています。

また、市内の自然観察に適した場所16箇所を地図付きで紹介しており、サイズもA5判と持ち運びしやすいことから、自然観察のガイドとして活用されています。

各図書館や交流センター、小・中学校の図書室などで御覧になれます。また、市役所総務課で販売しています。ぜひ、自然観察に御活用ください。

| 内容 | A5判・フルカラー・230ページ 平成23年3月31日発行 |

| 価格 | 1,500円(総務課で販売) |

| 問合せ | 環境政策課 内線297 |

|

|