お山がけ神事 ≪国指定重要無形民俗文化財≫

祭 典 日 〜 令和 7年 〜

10月 11日(土) 10時 14時

10月 12日(日) 10時

生まれてきた子どもが健康に成長することが難しい時代、

“七つまでは神の子”といわれ、預かりもののように大切に

育てられてきた。

この七歳という年齢は、幼年期から少年期への変節期、以

降の健やかな成長が約束される年であり、かつてはようやく

社会の一員として迎えられる、重要な節目の年であった。

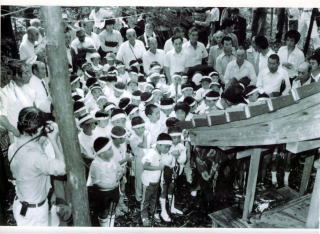

羽田神社のお山掛け神事は、江戸時代から約400年も続

く伝統神事で、かぞえ年7歳の児童の成長を祝うと共に息災

を祈念する神事であり、また初めて氏子入りする通過儀礼の

一形として、その旧習を今に留めている。

神事には修験信仰が色濃く残されており、主祭神である月

読命(つくよみのみこと)にちなみ、かつては旧暦8月16

日(中秋の名月)午前零時、名月を拝しながら神事であった。

時代が進み、昭和40年代には安全面から深夜登拝を避け

日中2日間の神事となり、令和5年より世情を鑑みて土日の

登拝行事に改められた。

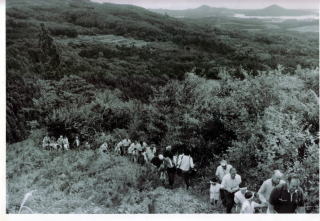

神事では、羽田山に祭祀された月山・早馬・羽黒の三社権

現、その他の社を拝しながら、山頂の奥の院を目指す。

一時間以上にも及ぶ険しい道のりには、児童の甘えを断ち

切るために父親の同行は許されず、叔父・親族等の付き添い

によって登拝する。

山中は女人禁制であり、女児の祈願は本殿にて行われる。

かつては旧8月15日の夕刻に参集、社務所にて参篭の後、

翌16日午前零時から月夜を拝しながらの登拝であったが、

世情を鑑み、また一番山の先陣争いの激しさにより、昭和3

0年頃より前日と併せて二日間、日中の祭典となっている。

この神事は貴重な伝統行事として、平成12年12月27

日、国の重要無形民俗文化財に指定されている。