| 【岩手花巻、奥州平泉へ】 2003.03.15-16 |

「JR東日本パス」。

2日間、JR東日本の全線(関東&東北)に12,000円で乗り放題、

という、前代未聞の切符が発売された。

旅行好きな自分は、この切符の存在は知っていたが、

一般人にもかなり知れ渡ったようで、販売枚数はJR見込みの4倍を超えた。

まず行程から。

3月15日: 家−田町・夕方まで所用−東京−佐久平(長野)−東京−家

3月16日: 家−東京−新花巻(岩手)−花巻−平泉−一ノ関−東京−家

まず3月15日。

この日は、夕方までに用をすませ、その足で長野県の佐久平へ。

軽井沢よりも、ちょっと先にある所。

ここの駅前に、最近リニューアルされた温泉というか健康ランドがあると知った。

ここで寛ぐ。

そして帰宅。

この時点で、切符代金のモトを取った。

そして3月16日。

新幹線やまびこ号で、岩手県の新花巻へ。

昼前に到着。

この駅前に、「山猫軒」

というレストランがある。

↑ 山猫軒(中央・奥)の遠景。以下、携帯カメラにて撮影。

ピンと来る方がいるかもしれない。

これは、宮沢賢治の作品、「注文の多い料理店」に出てくる、店の名前だ。

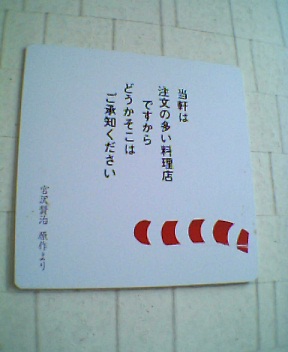

入口を入ると、このような断り書きが。

↑ 宮沢賢治の作品の引用。ほかにも8枚くらいあった。

ここで冷麺を食べる。ちょっと辛いけど旨い。

この店を出るとき、「無事に帰れてよかった」、と思ったのは、自分だけではあるまい。

(原作は、たしか20ページくらいの短編だったと思うので、一度読んでみては?)

食べた後、駅前の観光案内所で地図などをもらう。

すごく対応が良かった。

タクシーでJR花巻駅へ。

新花巻から花巻へは、鉄道・バス・タクシーがあるが、

バスはめったに来ない。

在来線の鉄道に至っては、ホームがまるで北海道ローカル線の駅のようで

いかにも列車が来なさそうだったので、時刻表すら見なかった。

タクシーの中では、例によって気温の話から。

どうやら、天気の話から入るのは、タクシードライバーの定石らしい。

花巻駅に到着。

ここから、バスで「台温泉」という所まで往復する。

花巻には、温泉がいくつもある。

昨今の温泉ブームで、大沢温泉・鉛温泉などはかなりメジャーになった。

混んでいる風呂に入っても仕方がないので、ひなびた温泉へ向かうことにした。

しかし、岩手県のバスは岩手県交通バスなのだが、

ご覧のように、来るバスがことごとく旧型だ(これでも新しいほう)。

小学校2年までは、バス通学だったので古いバスについては、わりと覚えている。

今から20年近く前の話だ。

ここ岩手では、昔よく乗ったバスが、いまだ現役でバンバン走っている。

シフトチェンジするだけで、車体がギギギとうなる。

アイドリング機能なんのその。

車内放送の声がおばちゃん。 (一部お姉さんの声あり)

降りるボタンを押すと、「ビーー」。

これでも21世紀だ。

じつに素晴らしい。

そんなバスに乗って、台温泉へ。

着いたのは、午後1時半ごろ。

こんな感じ。

周囲1km弱の循環道路に沿って、20軒くらいの旅館がある。

この中の1軒で、日帰り入浴。

時間にして20分(着替え時間を含む)。

帰りのバスの時間などの兼ね合いで、仕方が無い。

ここでバスに乗り遅れると、夜の東北新幹線に座って帰ることができなくなる。

スケジュールは分単位だ。

バスで花巻駅へ戻る。

ここからは、JRの普通列車(東北本線)で平泉という所へ。

来た列車は2両。

地元住民で、やや混んでいた。

ところで、東北とか北海道の列車は、汽笛の音が東京のと異なる。

東京だと「プアァァン」という音が多いが、

東北以北では「ピヒィィィーー」という音が多い。

この音、遠くで聞くとなかなか情緒があっていいのだが、

至近距離で聞くと、その大音量の金切り声(?)に耳をやられる。

なぜ、あえて耳障りな音にする。

鹿を追い払うためか?

さて、

平泉に到着。

なぜか、50人くらいが大挙して駅で待っていた。

「JR東日本パス」で来た観光客か。

ここでの見どころは、奥州藤原氏ゆかりの中尊寺金色堂。

小学校とかで習った、全面が金箔で覆われた、あの建物だ。

中尊寺の入口へは、平泉駅から1,600mほど歩く。

そこから金色堂へは、さらに600mほど歩く。

途中、かなりの上り坂もある。

その坂を登りきると、平泉の地を一望できる。

このあたりで、江戸時代の旅行家・松尾芭蕉が

「 夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡 」

と詠んだ。

平安時代の中期、このあたりでは戦争が絶えなかった。

平和を願った奥州藤原氏が、この地に中尊寺を造営する。

その後100年ほど、奥州には平和な時間が流れたが、

平安末期になると源頼朝の軍勢が、奥州藤原氏、そして源義経を攻める。

源義経が自害したとされる衣川館は、ここから500mほどの場所。

「判官びいき」 「立ち往生」などの言葉も、ここで生まれた。

さて、有名な金色堂であるが、実は建物の中にすっぽり覆われてしまっている。

雨・風を防ぐためか。

壁から床から仏像から、すべて金箔に包まれている。

写真撮影はすべて禁止。

自動放送のガイドがついている。

しかし、金で覆うなどと、よくこんなことを考えついたものだ。

ここでも、バスの時間との格闘になった。

行きは平泉の駅から徒歩で来たが、帰りはバスで一ノ関に出なければならない。

大急ぎで参道を降りる。

この中尊寺は、なぜかカップルが多かった。

東京から「JRパス」で来たのだろうか?

運良くバスに間に合った。

が、

来たバスは、またしてもオンボロタイプ。

ちょっと嬉しかったりする。

こんな古いバスに乗る機会など、もう無いであろう。

降りるときのボタンも、押すと「ビーー」と鳴るブザー式。

そうこうしているうちに、バスは一ノ関駅へ。

押しボタンを押そうと思ったが、誰かが先に押してしまった。

「ビーー」

「とまります」と書かれたランプが点灯。

クソッ、一足遅かったか!

悔しかったが、仕方が無い。

せめてボタンだけでも押しとくか。。

何も変わらないことだし。

ポチッ

「ビーー」

「とまります」と書かれたランプが消灯。

!?

あせった。かなりあせった。

次の瞬間、心の中で大爆笑した。

バスの乗客も、全員度肝を抜かれたことだろう。

エレベーターのボタンをダブルクリックすると消灯する、という話は聞く。

しかし、バスのブザーが2度鳴るという話は、あまり聞かないだろう。

・・・面白かったです(爆)

一ノ関からは、東北新幹線で帰る。

仙台までは指定券を持ってなかったので、自由席へ。

JRパスを持った乗客で、デッキが通勤電車、オールスタンディングのライブ状態。

仙台で牛タンなどを買って、東京までは座って帰る。

この日、午後の東北新幹線の指定席は、すべて満席だったそうだ。

いうまでもなく、JRパス効果であろう。

脈絡のない文章で失礼しました。

4階トップへ戻る